【NEE2014】学びのイノベーション総括と、佐賀県・荒川区の成果と課題

「学びのイノベーション実現に向けた文部科学省・自治体の施策」と題されたリレーセッションでは、昨年に終了した「学びのイノベーション事業」の総括と今後の取組みが発表。さらに、佐賀県と荒川区のタブレット導入事例が紹介された。

教育ICT

学校・塾・予備校

advertisement

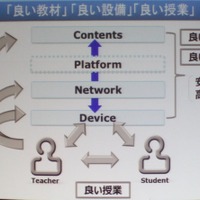

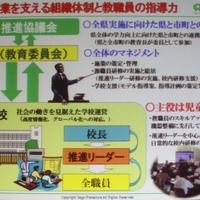

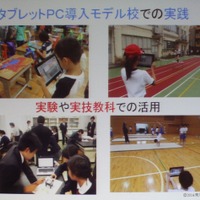

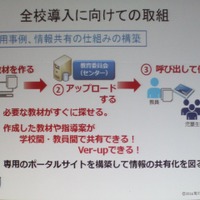

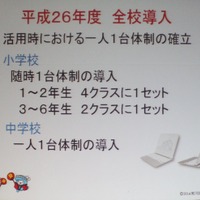

佐賀県では、いつでも、どこでも、だれでも良質な学びが得られるようにと、教育ICTに力を入れている。県内での事業計画は2011年に策定された。全体が4か年計画とのことで、今年はその最終年である。プランは人材育成とシステム・環境構築と、市町村との協議連携を柱としている。人材育成では推進協議会(現在は教育情報課)を設置し、県教育委員会が傘下の学校に対して、推進リーダを決めさせる。推進リーダは各学校長が任命し、県は各推薦リーダに研修を実施する。推進リーダは研修結果を各自の学校に展開する仕組みだそうだ。そして、研修結果を生かすには、活用場面をイメージできるかどうか、学校のICT環境、目標の設定、何よりこれらを実践する力が重要であるとし、リーダはICTスキルより指導力などが求められる。

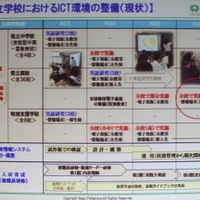

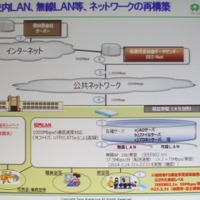

システムや環境構築については、佐賀県の教育クラウド基盤としてSEI-Netを整備した。同県の取組みで話題となった県立高校36校でのタブレット授業も、SEI-Netに各学校のネットワークを接続することで教材配信を可能にした。SEI-Netはインターネットに接続され、実際の教材などはプロバイダーや教科書会社のサーバーからインターネットを経由してSEI-Netに届き、最終的に各高校に配信される。

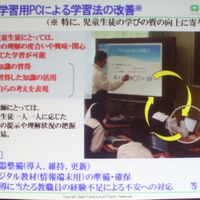

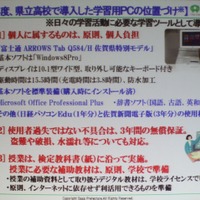

新聞報道にもあった、授業開始当初の配信トラブルはインターネット回線やプロバイダーのサーバーが負荷に耐えられなかったことが原因だとし、現在は各事業者の協力を得て問題は解消しているとした。佐賀県の4か年計画の中では、他にも課題や問題はあったが、スパイラル的に改善を続けているという。電子黒板やデジタル教科書では、コンテンツの著作権問題対応、活用が進むうえでの機材や環境不足対応、指導方法のPDCAなどである。システム構築の事業者とは平成29年まで長期の運用計画を結んだり、高校に導入した端末には3年間の無償保証をつけたり、防水仕様にしたりといった工夫をあげた。なお、佐賀県では教員の採用試験に、電子黒板での模擬授業を必須としているそうだ。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement