入学前から始まる面倒見の良い教育…聖学院大学で保育士・幼小教諭を目指す

政治経済学部、人文学部、人間福祉学部の3学部をもつ聖学院大学。児童学科の特徴と魅力を、同大学人間福祉学部児童学科教授で学科長代行・副学科長の田澤薫氏に聞いた。

教育・受験

学校・塾・予備校

advertisement

2年次に、すべての資格の前提として基礎実習を設けていますが、これは、学外での実習の準備段階として、大学附属の幼稚園で実習を行うというもの。このときには、子どもたちと一緒に遊ぶなど直接の接触はせず、子どもを客体として観察します。

「子どもが好き」「かわいい」だけでは保育者も教師も務まりません。子どもをよく観察し、「この子はなぜこんなことをするのだろう」「何を考えているのだろう」と客観的に子どもを見る力をつけたいですね。子どもを客観視する=子どもを対象化することが児童学という学問なのです。

子どもを対象化できないとどうなるか。子育てにおいてもそうですが、保育者が子どもと同化してしまって、「子どもがこれをできないのは、私のせいだ」「この子は私が嫌いだからこうしてくれないのだ」というループに陥ってしまいます。

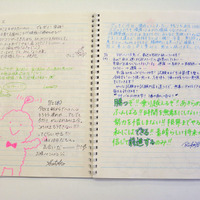

もう一つ、本学科の特徴的な取組みは「書く力」「話す力」の養成です。お世話になった実習先へのお礼状や指導案など、実際に現場で必要とされる実用的な文章力を指導します。もちろん、文字の書き方の指導も行います。先生が書く文字は子どもにとって基準です。正しくきれいな字が書けるよう、教職支援センターでベテランの教員が丁寧に指導します。どの学生も4年間で驚くほど上達しています。

人は変わりたいときに変われます。大変な課題を乗り越え4年間で入学時とは見違えるように成長し、顔つきもどんどん変わっていきます。一人ひとりに愛情を注いで育てていくことで、学生は変われるのです。学生の成長に立ち会えることが何よりの楽しみです。

◆海外実習で多様な国籍の子どもたちと触れ合う経験

保育現場や教育現場には、今後、多様な国籍をもつ子どもたちが増えていくでしょう。どの子どものことも大切に考えられるように、視野を広げてほしいのです。そこで、毎年希望者を対象に、3週間の海外児童学研修をオーストラリアで行っています。ホームステイをして大学で語学を学ぶ傍ら、現地の小学校や幼稚園の視察も行っています。さらに4年次の春休みにも、聖学院アトランタ国際学校で、幼稚園、小学校の実習を行うことができます。

海外での研修は、学生たちに大きな影響を与えるようです。卒業生からは「大学での一番の思い出は、オーストラリアの研修です。海外での保育園や幼稚園の様子を見られたのは、大きな経験でした。」(卒業5年目・保育士)といった感想があがっています。

◆就職サポートと進路

本学ではキャリアサポートセンターを設置し、1年次から、学生一人ひとりの人生観、職業観をふまえた就職サポートを行っています。たとえば「自己理解」「自己発見」「職業理解」や、就職試験対策講座、学内会社説明会、卒業生を招いて体験談を聞く講演会など、さまざまなプログラムを提供しています。

卒業後の進路は、教育・福祉関係を中心に、就職率は90.4%。資格取得は104人中、小学校教諭一種37人、幼稚園教諭一種78人、保育士55人という結果を出しています(2013年度)。複数の資格取得者も多いです。

◆地域貢献と学生主体の取組み

地域連携の一環として、さいたま市教育委員会から委託をうけて、小学6年生の児童50名に、聖学院の1日大学生になってもらうというイベント「キッズ・ユニバーシティ さいたま」を行っています。今年で3年目となるこのイベントは、小学校教職課程の4年生が企画するプログラムもあるのです。たとえば「聖学院大学の魅力を探せ!」という企画では学内でオリエンテーリングを行いました。昼休みには一緒に学食で食事をするなど、単なる見学ではなく本当に大学生と密に関われると、大変好評をいただいています。

◆保育士、幼稚園教諭、小学校教諭を目指す中高生へ

良い先生とはどんな先生だと思いますか? 保護者に信頼される、上司に認められる、それも大事なことかもしれませんが、何より大事なのは「子どもが嬉しい」先生です。そのためには子どものことをよく知ってください。だからこそ、まず児童学を学んでほしいのです。

--ありがとうございました。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement