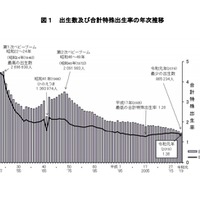

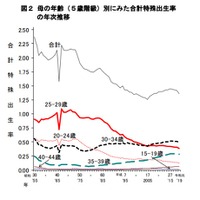

2019年の出生数は過去最少86万5,234人、出生率1.36

厚生労働省は2020年6月5日、2019年の人口動態統計月報年計(概数)を発表した。出生数は前年(2018年)より5万3,166人少ない86万5,234人で、1899年の調査開始以来過去最少。合計特殊出生数は、前年比0.06ポイント低下して1.36であった。

生活・健康

その他

advertisement

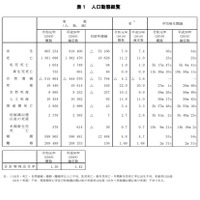

人口動態調査は、日本の人口動態事象を把握し、人口および厚生労働行政施策の基礎資料を得ることが目的。市区町村長が出生・死亡・婚姻・離婚・死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成し、厚生労働省が集計している。調査期間は2019年1月1日~12月31日。

2019年の出生数は、1899年の調査開始以来もっとも少ない86万5,234人。前年の91万8,400人から5万3,166人減り、4年連続で減少している。

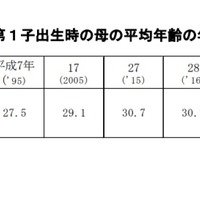

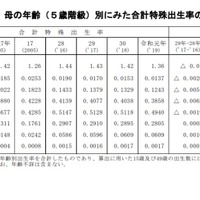

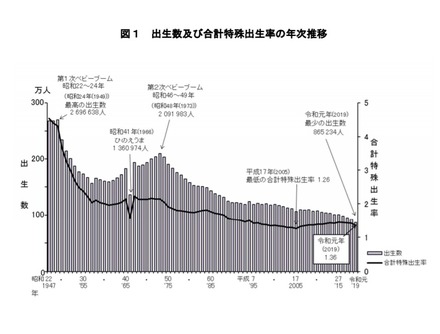

出生数を母の年齢(5歳階級)別にみても、すべての年齢階級において前年より減少。母の年齢が40歳以上の出生数は5万840人で、このうち第1子は1万8,378人。40歳以上の出生に占める第1子の割合は36.1%であった。第1子出生時の母の平均年齢は5年連続で30.7歳。

合計特殊出生率は1.36で、前年の1.42から0.06ポイント低下した。母の年齢(5歳階級)別にみると、すべての年齢階級で低下し、もっとも合計特殊出生率が高いのは30~34歳であった。

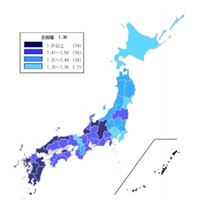

合計特殊出生率を都道府県別にみると、「沖縄県」1.82がもっとも高く、「宮崎県」1.73、「島根県」1.68、「長崎県」1.66、「佐賀県」1.64が続いた。一方、もっとも低かったのは「東京都」1.15で、「宮城県」1.23、「北海道」1.24、「京都府」1.25、「埼玉県」1.27などが低かった。

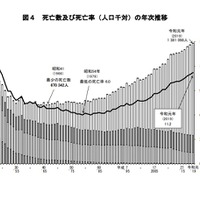

死亡数は138万1,098人で、前年の136万2,470人より1万8,628人増加。戦後最多となった。出生数と死亡数の差である自然増減数は、マイナス51万5,864人。前年のマイナス44万4,070人から7万1,794人減少している。自然増減率が増加した都道府県は「沖縄県」2,393人のみであった。

合計特殊出生率とは、調査年次の15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement