人形遊びが共感を司る脳の領域を活性化…英研究チームら

人形遊びは社会情報処理や共感を司る脳の領域を活性化することが、マテル・インターナショナルとバービー、英国カーディフ大学の神経科学者チームの共同研究により明らかになった。

趣味・娯楽

未就学児

advertisement

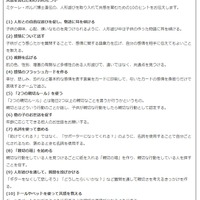

研究チームは、4歳から8歳までの33人の子どもがバービーで遊んでいるときの脳活動を監視。18か月間をかけて、カーディフ大学の人間発達科学センターの上級講師であるサラ・ガーソン博士らのグループは、人形遊びの利点を脳レベルで示すためにニューロイメージング技術を使用した。

研究用のデータを収集するために、カーディフ大学の研究チームは、子どもたちの遊びをさまざまなセクションに分割し、各遊びによる脳の活動を個別に計測した。遊びの分け方は「ひとりで人形で遊ぶ」「他の人(リサーチアシスタント)と一緒に人形で遊ぶ」「ひとりでタブレットゲームで遊ぶ」「他の人(リサーチアシスタント)と一緒にタブレットゲームで遊ぶ」の4種類。

研究の結果、子どもたちがひとりで人形遊びをしたときと、他の人と人形遊びをしたときではpSTS(共感のような社会情報処理に関連する脳の領域となる上側頭溝)が同程度に活性化したことがわかった。この研究では、子どもたちがひとりでタブレットゲームで遊んでいるときには、そのゲームにかなりの創造的要素が含まれていたとしても、pSTSの活性化が少ないことを確認した。

研究の関連性を理解するために、バービーは22か国の1万5,000人以上の親を対象に独自に国際的な調査を行った。調査の結果、親の91%が子どもに発達させたい重要な社会的スキルとして「共感」をあげていることが判明したが、人形遊びがこれらのスキルを発達させるのに役立つ可能性があることを意識していたのは26%だった。

自宅で過ごす時間が増えている現在、自宅で過ごす時間が増えたこの生活が子どもにどのように影響するのかを懸念している親は70%以上にのぼり、子どもの社会性スキルの発達を一層心配するようになっていることがわかった。同様に、親の74%は人形遊びが共感などの社会的および感情的なスキルを発達させるのに役立つことを知ったときにはじめて、親は子どもにおもちゃで遊ぶように勧める傾向があることもわかった。

教育心理学者のミケーレ・ボルバ博士は、人形遊びを取り入れて共感を育むための10のヒントを伝授する。「人形との自由な遊びを促し、物語に耳を傾ける」「人形遊びを通して、質問を投げかける」「ドールやペットを使って共感を教える」などが盛り込まれている。

この研究成果は、2020年10月1日付で学術誌Frontiers in Human Neuroscienceに「Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience.」というタイトルで公開された。この研究は、人形遊びのよい影響を理解するための第一歩であり、同社はサラ・ガーソン博士やカーディフ大学の研究チームと引き続き神経科学研究に取り組んでいくとしている。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement