イマーゴは、九州大学内に設置するシンクタンク部門iQ Labにおいて「大学生のAI利用実態調査」を実施し、大学生の約84%が週1回以上、ChatGPTなどの生成AIサービスを利用していることが明らかになった。さらに、全体の77%の学生は大学1年生の時に生成AIの利用を開始しており、AI利用の低年齢化が進んでいることがわかった。

調査は、18歳から25歳の現役大学生を対象に行われ、アンケート調査の有効回答数は760名、インタビュー調査の対象者数は45名であった。調査期間は2025年5月29日から7月4日まで。

同調査では、ChatGPTなど生成AIサービスを「ほとんど毎日利用する」と回答した学生は全体の28.7%にのぼり、さらに「週に何度か利用する」が最多の43.3%を占めるなど、7割以上の学生が週に1回以上の頻度で生成AIサービスを利用している実態が明らかになった。一方で、「利用していない」と答えた層はわずか2.4%にとどまり、生成AIが日常のツールとして急速に定着しつつあることがうかがえる。

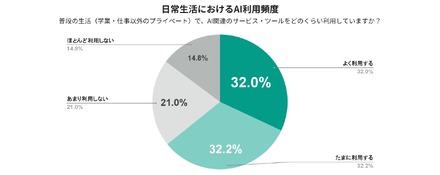

また、学業・事務用途に限らず、プライベート領域におけるAI利用の広がりも確認された。日常生活で「よく利用する」「たまに利用する」と回答した学生が64.2%を占めており、学業支援だけでなくライフスタイル全体にAIが浸透しつつある傾向がうかがえる。

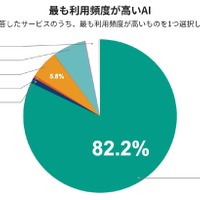

さらに、利用している生成AIサービスの「主力」は圧倒的にChatGPTであった。もっとも利用頻度が高いサービスとして82.2%の学生がChatGPTを選択し、2位のGoogle Gemini(6.9%)、3位のMicrosoft Copilot(5.8%)以下を大きく引き離している。Perplexity AIは1.2%にとどまり、「利用していない」は2.6%。大学生にとって「AI=まずChatGPT」という実態が浮き彫りになった。

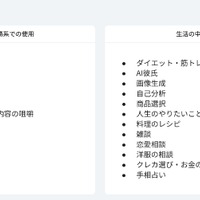

大学生たちの間で、生成AIはもはや「レポート作成支援ツール」としてだけでなく、日常のあらゆる場面に浸透し始めている。本調査では、学業用途とは別に「AI彼氏」「恋愛相談」「人生のやりたいことリスト作成」「洋服選び」「お金の相談」など、まるで「デジタルの親友」のような使われ方が日常的に行われている実態が明らかになった。

これらの使い方は、従来の「生産性向上」や「効率化」といったAIの本来機能からは一見かけ離れて見えるかもしれない。しかし若年層のユーザーは、生成AIを単なる情報処理の道具としてではなく、感情に寄り添い、気軽に相談できる「対話パートナー」として自然に受け入れていることがうかがえる。

こうした傾向は、生成AIが「未来の職場での共創ツール」になる以前に、すでに個人の心に寄り添う「日常の伴走者」となりつつあることを示している。AIと人との関係性が「便利」から「共感」へと進化する中で、教育・福祉・ライフスタイル領域における活用の可能性も、今後ますます注目されそうだ。

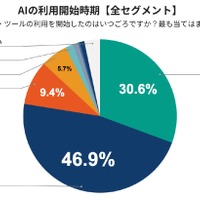

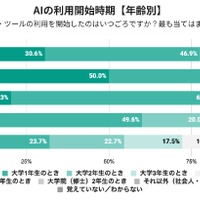

大学生における生成AI利用の「早期化」も鮮明になっている。今回の調査によると、「AI関連サービスを使い始めたのは大学1年時」と回答した学生がもっとも多く全体の46.9%を占めたが、それについで多かったのが「高校時代から利用していた」とする30.6%という結果であった。すでに約3人に1人が「高校生AIユーザー」として大学に入学している計算になる。

さらに年齢別に見ると、現在18~19歳の学生のうち半数が「高校生のときにAIを使い始めた」と回答しており、Z世代・α世代を中心に「生成AIネイティブ世代」が出現し始めていることが明らかとなった。

従来は大学・研究機関・企業での活用が中心とされてきた生成AIだが、今やその出会いは高校や中学、あるいは家庭内にまで下りてきている。情報科教育や受験対策、さらにはSNS経由の「遊び」の中で自然にAIに触れる若者たち──この潮流は、教育現場や企業が前提とする「AIリテラシー導入の起点」がすでに「遅れている」可能性を示唆している。生成AIは「大学で教えるもの」ではなく、「すでにもち込まれているツール」。教育の出発点そのものが、静かに塗り替えられつつある。

生成AIサービスの料金体系に対する設問では、「広告を見てもいいから無料で使いたい」と回答した学生は全体の77.0%にのぼり、圧倒的多数が無料利用を志向。一方で「有料でも広告なしを選びたい」とした学生は10.4%にとどまり、大学生は価格優先の意識が強いことがわかった。

しかしその一方で、「もしAIの回答内容に広告主の影響が及んでいるとしたらどう感じるか?」という設問では、42.7%が「あまり許容できない」、32.0%が「まったく許容できない」と回答。つまり、約75%の学生が「広告による回答のバイアス」には明確な嫌悪感をもつという結果になった。

この矛盾するようにも見える傾向は、今回の調査対象である大学生が倫理性を問う質問に対して理想的な回答を選ぼうとする傾向をもちやすい層であることも影響していると考えられる。すなわち、「自分は広告に影響されないように振る舞いたい」「AIは中立であるべき」という自己像や理想像に基づいた選択が作用している可能性がある。

他方で、仮に生成AIの回答が広告やスポンサーの影響を受けていると利用者が「実際に感じた場合」には、倫理観の高さと結びついた反発や炎上のリスクが顕在化する恐れも否めない。特にステルスマーケティングに敏感な若年層においては、AIの「公平性・中立性・第三者性」こそが信頼の根拠となることを示す調査結果とも言える。

したがって、今後の生成AI設計においては、単に技術的な正確性だけでなく、「ユーザーの利益を最優先する意思が伝わるUXデザイン」や「広告と情報の線引きを明示する透明性」が求められる段階に入っていると考えられる。