京都大学基礎物理学研究所と理化学研究所数理創造研究センターの共同研究グループは、体内時計の周期が温度に影響されない仕組みを理論物理学の手法を用いて明らかにした。研究成果は2025年7月22日、国際学術誌「PLoS Computational Biology」にオンライン掲載された。

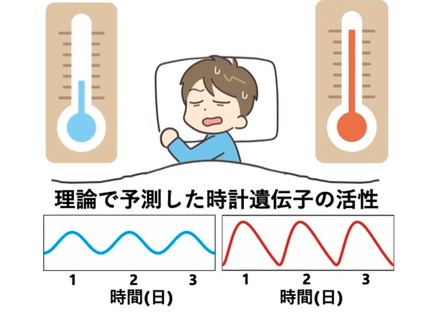

体内時計は、1日を測るリズムを作るもので、さまざまな生化学反応がネットワークのようにつながって動くことで働いている。通常、生化学反応は温度が高くなると速くなるが、体内時計の周期は気温や体温が変わってもほぼ24時間のまま変わらない。この不思議な性質は「温度補償性」と呼ばれ、その仕組みは長年の謎であった。

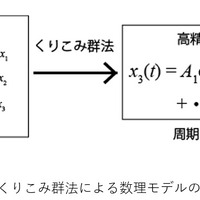

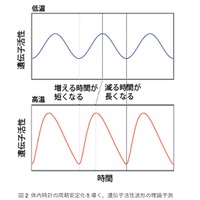

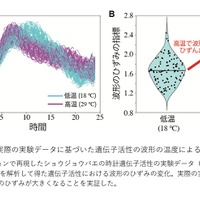

今回の研究では、くりこみ群法を用いて体内時計の数理モデルの周期や遺伝子活性の波形について詳細に解析した。その結果、体内時計の周期が温度によらず一定に保たれるためには、高温で体内時計の遺伝子活性が「増加する時間」は短くなり、「減少する時間」は長くなる必要があることがわかった。このような波形のひずみによって体内時計の周期が保たれるという仮説は、これまで提案されてきたほかの温度補償性メカニズムとも矛盾せず、複数の仮説を統一的に説明できる理論と考えられる。

さらに、実際の実験データを用いて、体内時計の遺伝子活性の波形が温度によって変化するかどうかを検証した。その結果、ショウジョウバエとマウスのデータにおいて、高温で波形が実際にひずんでいることを示した。また、遺伝子活性の波形のひずみが体内時計の同期に与える影響についても理論的に調べた結果、この波形がよりひずんでいると、体内時計は外部の20~28時間の周期的な刺激に同期しにくくなることがわかった。

これらの結果は、これまでに注目されていなかった「波形のひずみ」という指標が、体内時計の温度補償性と外部同期という体内時計の基本的性質の両方に重要であることを示唆している。今後は、実際に測定された波形のひずみの情報をもとに、体内時計の詳細な仕組みの解明が期待される。異なる体内時計をもつさまざまな生物種において、波形のひずみがどのように現れているかを調べることで、進化的な観点からの比較や新たな原理の発見につながる可能性があるという。

今回の研究の結果は、科学雑誌「PLoS Computational Biology」オンライン版に掲載している。