東京都は2025年8月1日、「少子化対策の推進に向けた論点整理2025」を公表した。若年層や子育て世代の都民を対象に実施した意識調査の結果をもとに、少子化の背景や要因を分析し、2026年度予算に向け、政策検討における課題を整理している。

「少子化対策の推進に向けた論点整理」は、最新のデータや都民への意識調査をもとに、少子化の背景や要因を分析し、来年度予算に向け政策検討における課題を整理したもの。2025年版では、2025年4月から6月にかけて都内在住の若年層(18~29歳)および子育て世代(30~49歳)の男女1万人を対象としたアンケートと、計60人を対象としたグループインタビューを実施し、結果を論点整理に反映している。

社会の存立基盤を揺るがす少子化は、国家的な課題であり、都としては一刻の猶予もないという認識のもと、先駆的な政策を実践している。少子化問題を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にありながら、都内では、2024年の婚姻数が前年から6%以上増加。都内民間企業に勤める男性の育業取得率が50%を超えるなど、出生数の増加に繋がりうる「明るい兆し」がみえてきている。

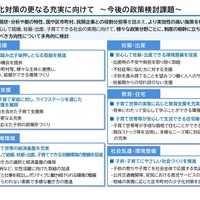

こうした状況を踏まえ、望む人が安心して子供を産み育てることができる社会の実現に向けて、東京都は「出会い・結婚」「妊娠・出産」「子育て期の支援」「教育・住宅」「就労環境・職場環境」「社会気運・環境整備」の6分野の現状分析調査を実施。少子化対策のさらなる充実に向けて、今後の政策検討課題をまとめた。

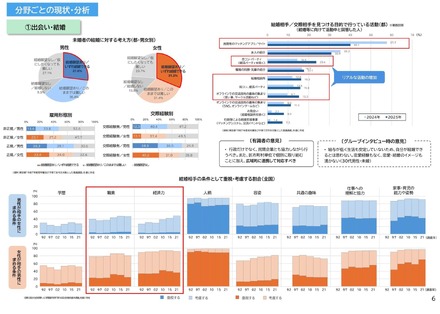

出会い・結婚について、未婚者のうち結婚願望のある男女は6割を超えている。結婚等に向けた活動では、民間等のマッチングアプリやサイトの利用のほか、パーティや趣味の集まりなどリアルな活動が増加。結婚等に向けた活動をしている人は35.7%、出会いを意識して生活している人は12.2%と全体の半数程度であった。今後は民間企業や区市町村等、さまざまな主体と連携し、安心して出会い、結婚ができる環境づくりなど、望む人が一歩踏み出せるよう後押しとなる取組みの推進が必要だという。

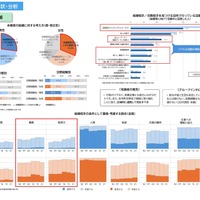

妊娠・出産にあたっては、半数近くが安心して出産できると感じている一方、出産にかかる費用が高い(49.4%)、自身の出産と仕事の両立が難しい(34.6%)、パートナーの出産と仕事の両立が難しい(29.1%)、産前・産後ケアに関するサービスが不足している(20.7%)などの声も多い。出産時の不安や負担を取り除く取組み、子供を産み育てることを望みつつ働く人へのサポートなど、安心して妊娠・出産できる環境整備の促進が求められる。

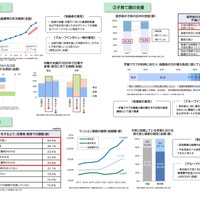

子育て期の支援については、保育サービスの待機児童は2024年4月時点で361人と解消しつつある。一方で、学童クラブの整備が進み、登録児童数が13万7,682人と増加している中で、待機児童数も3,731人発生している。また、学童クラブを利用する保護者では、「長期休業期間中のお弁当づくり」や「預かり時間のミスマッチ」に負担を感じているとの声もある。すべての子供・子育て家庭に対し、ライフステージを通じた切れ目ない支援の展開が必要だろう。

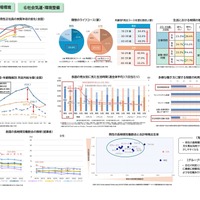

「少子化対策の推進に向けた論点整理2025」ではそのほか、住居費や教育費の負担が大きいなどといった子育てにおける住環境や教育の課題や、若年層や子育て世帯の経済基盤を充実させる就労環境・職場環境の必要性、子供・子育てにやさしい社会づくりを推進する社会気運・環境整備などについてまとめている。

「少子化対策の推進に向けた論点整理2025」は、概要版と共に東京都のWebサイト・子供政策連携室で読むことができる。