いじめ「相談した」45%、しない理由は「被害が悪化するから」75%…東京都が報告書

東京都教育庁は2月13日、「いじめ問題に関する研究報告書」をまとめ、公表した。調査研究によると、いじめられた経験をだれかに相談した児童・生徒は45%。相談しなかった理由では、「被害が悪化するから」が75%に上った。

教育・受験

学校・塾・予備校

advertisement

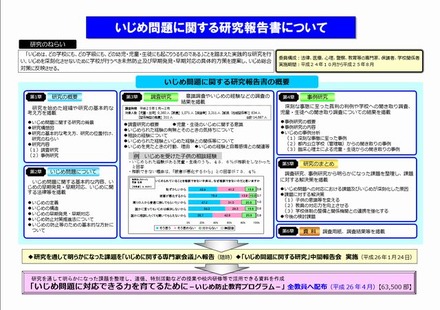

報告書は、2012年10月から進めてきた「いじめ問題に関する研究」の成果。実践的な研究を通して、いじめの未然防止や早期発見・早期対応の具体的方策を提案し、いじめ総合対策に反映させるとしている。

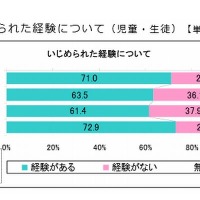

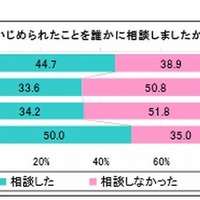

調査研究では、1~2月に都内の児童・生徒、教員、保護者ら14,687人を対象に実施した調査結果を掲載。いじめられた経験は、小学生の7割、中高生の6割が「ある」と回答した。このうち、いじめられたことをだれかに相談した児童・生徒は45.6%。特別支援学校(50.0%)や小学校(44.7%)に比べ、中学校(33.6%)や高校(34.2%)は「相談した」という割合が低かった。相談した人は、保護者がもっとも多かった。

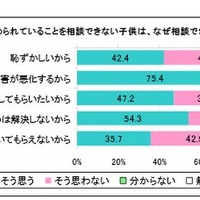

いじめを相談できない理由では、「被害が悪化するから」が最多の75.4%、次いで「だれかに言ってもいじめは解決しないから」が54.3%を占めた。

いじめの原因については、教員の71.5%が「子ども同士がお互いを大切にしていない」としたのに対し、児童・生徒は「ストレスがたまっている」が最多の61.1%だった。「学校のいじめをなくす努力が足りない」を選択した人は、教員8.1%、保護者14.4%に対し、児童・生徒は31.3%。「先生が一人一人を大切にしない」を選択した人も、教員6.9%、保護者4.9%に対し、児童・生徒は15.2%と高く、大人と子どもの認識の違いが表れる結果となった。

「いじめを見たり、聞いたりしたことがある」のは、小学生52.4%、中学生44.6%、高校生24.2%。この時の対応では、小学生が「注意した」(37.5%)、「だれかに相談した」(24.2%)、「何もしなかった」(35.7%)と回答が分かれたのに対し、中学生と高校生は6割以上が「何もしなかった」と回答。その理由は、「かかわりを持ちたくないから」(85.3%)、「自分がいじめられたくないから」(80.8%)、「自分ではどうすることもできないから」(75.4%)、「いじめているグループが怖いから」(71.9%)が上位となった。

また、「インターネットや携帯電話のメール等の使い方がいじめの原因や背景になることがある」という設問に「そう思う」と答えた割合は、教員86.5%、保護者70.0%に対して、児童・生徒は5割以下。報告書では、インターネットや携帯電話の知識不足、学校裏サイト、チェーンメール、掲示板の書き込みなどによるトラブルの恐ろしさの認識不足が原因と指摘している。

これらの結果を受けて、調査研究のまとめでは課題解決のための提案として、「児童・生徒の意識の醸成」「相談しやすい環境づくり」「教員の対応力の向上」「学校体制づくり」を挙げている。

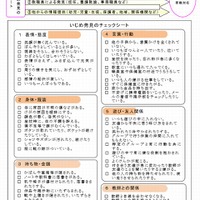

このほか報告書は、いじめによる自殺の裁判事例、都立公立学校管理職からの聞き取り事例などを分析した「事例研究」、いじめの定義や構造、早期発見・早期対応のためのチェックシートなどを示した「いじめ問題について」などで構成されている。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement