スキル×チームワーク、全国初公立小の「マイクラ授業」に児童が夢中

10月31日、東京都内の小学校で「マインクラフト」を利用した授業が行われた。公立小学校で初めて授業にマインクラフトを導入したのは、多摩市立愛和小学校。この学校は、児童ひとりひとりにiPadを持たせた授業に取り組んでいることでも有名だ。

教育ICT

小学生

advertisement

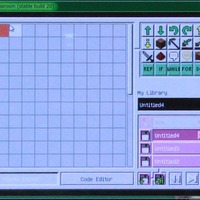

授業の後半は、さらに課題が難しくなる。3人ずつのグループを作り、それぞれのタートルにダンスを踊らせようというものだ。タートルに好きな動きをさせ、それを繰り返す。3つのタートルがいっしょに動くことでダンスをしているように見せるという課題だ。繰り返しはループ命令(ここではdo-whileループを無限ループにして利用)のアイコンを使う。先生が見本を画面に表示させてループのさせ方を説明し、とりあえず見よう見まねで児童たちはループの使い方を覚えていた。

この課題では「繰り返し」というアルゴリズムが加わることでプログラムの難易度が上がるわけだが、3つのタートルでひとつのダンスをさせるということで、単にロジックを学ぶとかプログラミングスキルを身に着けるといった以上のスキルが試されることになる。これは、コンピュータを使った学習だけの特徴ではないが、それぞれのタートルの動きをグループごとに考える必要があるため、チームワークや協調性、あるいはだれがリーダーシップを発揮できるか、など共同作業による課題克服の能力が問われる。

そのため、ブロックを置く課題を簡単にこなせる児童がいるグループが必ずしもダンスを完成させる時間が短いとは限らないし、より複雑なダンスを作れるわけでもない。リーダーシップを発揮できる児童、ほかの人に教えたり聞いたりできる児童、お互いのダンスを見ながら全体を連携させることができるグループなど、微妙な差が現れる。

このような協調作業・共同作業は、マインクラフトのようなオンラインマルチプレーヤー型のゲームの特徴を生かした授業といえるだろう。スタンドアローン型のアプリや教材では、各自のタブレットで作った課題を先生のタブレットやPCに集めて表示させたりすることはよくあるが、プログラミングや課題に取り組む段階で、児童全員または複数が同時にひとつの作業をできる環境は多くない。

ダンスのプログラミングが1通り終わったところで、グループごとに作品発表となった。3人の動きをうまくシンクロさせたり、タートルのカラーリングでダンスを分けたり、どのグループもそれぞれのダンスを完成させ、授業は終了となった。

なお、今回の授業はプログラミングを意識した特別授業だが、同校では、授業とは別にゲーム版のマインクラフトで自分たちの好きな街を作らせるという取組みも行っているという。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement