自宅でスマホを使わない日をつくろう、「SNS東京ルール」決定

東京都教育委員会は11月26日、都内全公立学校の児童・生徒のSNS利用に向けた「SNS東京ルール」を策定した。今後は情報モラル教室や保護者会を行い、学校が家庭と連携した指導の推進を図る。

デジタル生活

中学生

advertisement

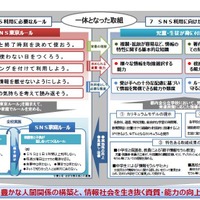

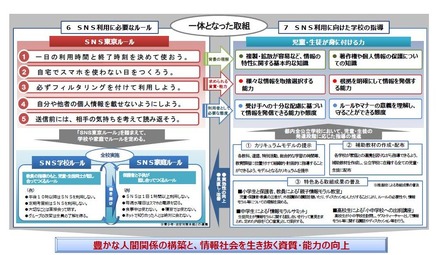

「SNS東京ルール」にて定められたのは、「一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。」「自宅でスマホを使わない日をつくろう。」「必ずフィルタリングを付けて利用しよう。」「自分や他者の個人情報を載せないようにしよう。」「送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。」の5項目。

このルールを踏まえて、教員の指導のもと児童・生徒同士が話し合ってつくる「SNS学校ルール」と、保護者と子どもが話し合ってつくる「家庭ルール」の検討を全校で実施する。

SNS利用に向けた学校の指導では、児童・保護者・教員の三者による「親子モラル教室」や中学生による「情報モラルサミット」、補助教材の配布などを実施。ルールと一体となった児童・生徒の発達段階に応じた指導を推進し、SNS利用に際し身に付けるべき知識や能力といった力を育成する。

「SNS東京ルール」は、東京都教育施策大綱の具体的な取組みの一つで、児童・生徒がいじめなどのトラブルや犯罪に巻き込まれることや、学習への悪影響を防ぐために策定された。

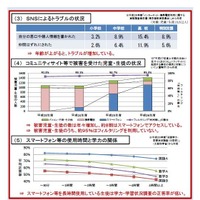

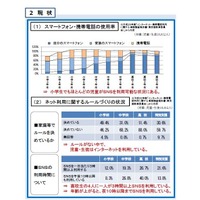

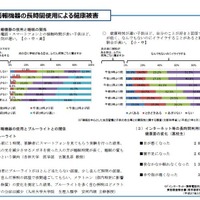

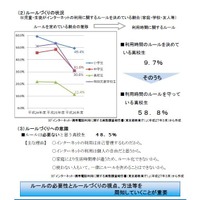

都は参考資料のなかで、スマートフォンや携帯電話の使用率は小学4年生にはほぼ100%になり、小学生でもほとんどの児童がSNSを利用可能な状況にあると指摘。SNSによるトラブルが増加傾向にあることや、スマートフォンなどを長時間使用している生徒は学力・学習状況調査の正答率が低いといった傾向、長時間使用による健康被害を示した。

一方、ルールは必要ないと思う高校生が48.5%にのぼることなどから、ルールの必要性とルールづくりの視点、方法などを周知していくことが重要としている。

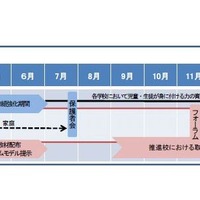

東京ルール発表後は、平成28年1月には全校で学校ルールの検討に入り、4月の保護者会ののち家庭ルールの検討も開始する。カリキュラムモデルの提示や推進校による取組み成果の普及を実施しながら、豊かな人間関係の構築と情報社会を生き抜く資質・能力の向上を目指すという。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement