進級・進学するわが子が、大人の階段をまた一歩上る姿を見せてくれる新学期。大人びたわが子の姿がまぶしく、頼もしく感じながらも、思春期ならではの新たな心配事も増えるのが10代の子供をもつ保護者の実情だろう。とりわけ自分自身のスマホを手に入れたわが子が、犯罪やトラブルに巻き込まれたり、人を傷つけるようなことをしてしまったりするのではと不安に思うご家庭も多いのではないだろうか。

わが子がネット社会に潜む危険への適切な対応を理解し、スマホを自律的に利活用できる環境を整えるために、親がわが子と一緒にできるルールづくりについて考えたい。

子供と保護者とインターネットの今

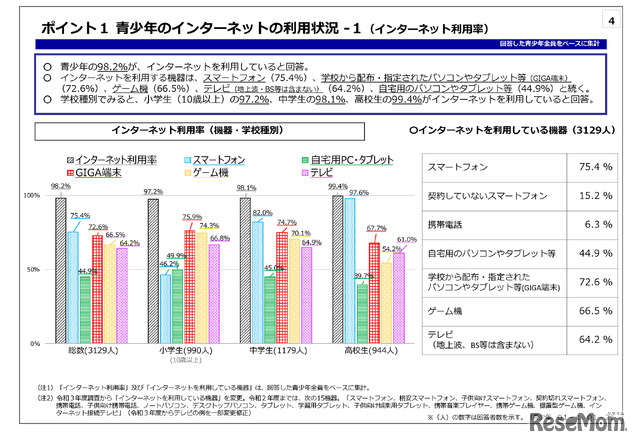

まず、最新の子供たちのインターネット利用状況をみてみよう。こども家庭庁が2025年2月に発表した最新の青少年のインターネット利用環境実態調査によると、青少年(満10歳~満17歳)の98.2%が、インターネットを利用していると回答。インターネット利用率を学校種別でみると、小学生(10歳以上)97.2%、中学生98.1%、高校生99.4%と、どの学校種別でもほとんどの子供がインターネットを利用している状況が浮かび上がる。

インターネットを利用する機器は、スマートフォンが75.4%ともっとも多く、次いで、学校から配布・指定されたパソコンやタブレット等(GIGA端末)が72.6%、ゲーム機が66.5%、テレビ(地上波・BS等は含まない)が64.2%、自宅用のパソコンやタブレット等が44.9%と続く。もはや1人1台ではなく、1人2台以上の端末を利用することが日常だと言える。

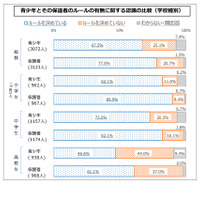

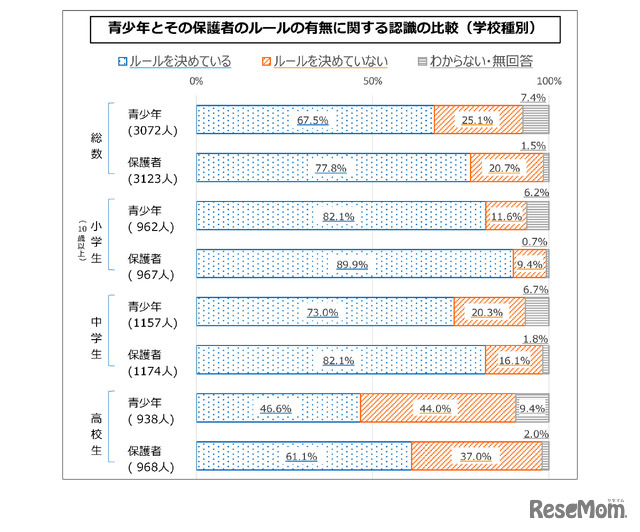

次はインターネット利用に関する家庭のルールの有無について。10歳以上の小学生では、「ルールを決めている」と答える青少年が82.1%である一方、中学生、高校生となるにつれ、「ルールを決めていない」の回答が増加。また、青少年と青少年の保護者の「ルールの有無に関する認識のギャップ」も同じように拡大傾向にある。

高校生では、「ルールを決めている」と答えた保護者が61.1%に対し、青少年の同回答は46.6%。つまり、「ルールを決めている」と思っている、保護者と青少年とのギャップは約14.5ポイントあり、学校種があがるにつれて広がっている。

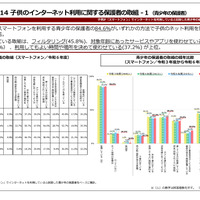

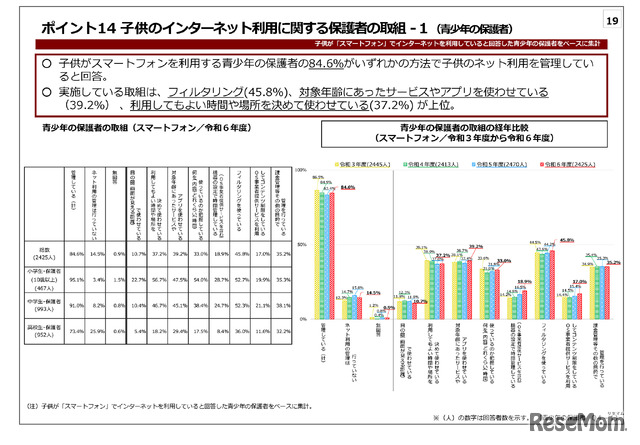

インターネットを利用している家庭のうち、ネット利用を管理している保護者は84.6%。具体的な取組でもっとも多かったのは「フィルタリングを使っている」が45.8%、次いで「対象年齢にあったサービスやアプリを使わせている」が39.2%、「利用してもよい時間や場所を決めて使わせている」が37.2%と続く。

どの資料からも家庭で年齢に応じた対応をしているようすがうかがえるものの、3つ目の資料が表すように、ネットトラブル防止の効果が高いフィルタリングや対象年齢にあったサービスやアプリを使わせている保護者が半数にも満たない点には注意が必要だ。

10代を取り巻くネット犯罪

保護者としては、スマホを使う上でのトラブルも、子供の成長に必要な面もあるだろうと受け止め、過度に干渉せずに見守りたい気持ちはある。しかし、10代を狙ったネット上の犯罪、トラブルに関するニュースは後を絶たず、やはり心配は尽きないものだ。では実際にどのような犯罪や危険が潜んでいるのだろうか。ここからは、特に高学年~中高生の親が気を付けたい事例を紹介する。犯罪被害や加害に気付いたら、早い段階で最寄りの警察に相談することをお勧めする。

児童ポルノ、自画撮り被害

SNS上で知り合い、人に言えない悩みを打ち明ける仲になった後に、「秘密を拡散されたくなかったら下着姿の写真を送れ」と脅される事例がある。ほかにも、SNSで仲良くなった人に自ら下着姿の写真を送ってしまい、お金を払わなければ拡散するなどと脅されてしまうこともある。要求がエスカレートし、「裸の写真を送れ」「直接会え」と言われることも。性被害に発展するケースもあり、SNS上での出会いやメッセージ交換には慎重になる必要がある。

ストーカー

友達と遊びにいくと、個人を特定されないよう顔を隠したり、スタンプを貼ったり、加工したうえで、SNSに写真をアップすることがあるだろう。自分の投稿には気を付けているつもりでも、友人の投稿、そのコメントなどから、住んでいる地域や通っている学校を特定され、付け回されてしまうケースがある。SNSは、どんな人がいつ何を見ているのかわからないということを理解したうえで利用しなければならない。

パパ活

会うだけでお小遣いがもらえるというパパ活の話を聞いて、SNSで声をかけてきた人と会い、トラブルに発展するケースも多い。オーダーしてくれた飲み物を飲むと、急に眠くなって意識が朦朧となり、連れ去られそうになったところを、カフェの店員が助けて無事だった事例もある。ネットを通じてつながる相手はどのような人物なのかわからないという警戒心をもつ必要がある。

オンラインカジノ

動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していることもあるようだが、海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪だ。バカラ、スロット、スポーツベッティング等、その名称や内容にかかわらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪であることを家族で認識しなければならない。

闇バイト

SNSで高額報酬を提示するアルバイトに応募した高校生。登録に必要と言われ、住所や電話番号、身分証の写真、親の名前と勤務先を送った。「ある人からキャッシュカードを受け取り、指定の場所に送る仕事」の依頼があり、指示どおり受け取ったが、不安を感じ次の依頼は断った。すると、家族の身の危険をほのめかす脅しの返信があり、仕事を断れなくなり、誰にも相談できず仕事を繰り返した結果、特殊詐欺で検挙されたという事例。うまい儲け話にはリスクしかないことを肝に銘じ、決して応募しないことが大切だ。

アカウント乗っ取り被害

オンラインゲーム中にクリアできずに困っていたところ、ゲームを通じて知り合った人から「代わりにクリアしてあげる」とチャットが入り、アカウントIDとパスワードを送ってしまった。結果、ゲーム内アイテムをすべて取られ、多額のゲーム課金をされる被害にあったという事例。ゲームに夢中になるあまり、大切な個人情報を他人に教えてしまうのはNG行為だ。

常にアップデートしておきたいネット上でのトラブル事例の数々。こうしたトラブルの中で、子供は親に相談してくれるだろうか? 親はわが子の異変に気付くことができるだろうか? 何かあったときに備え、相談先を確保しておくと安心だ。こども家庭庁の担当者からアドバイスをいただいた。

こども家庭庁からのワンポイントアドバイス

こども家庭庁からのワンポイントアドバイス性的な自画撮りを要求されるなどの犯罪被害にあった時や、もしかしたら闇バイトやオンラインカジノかもしれない…と思った時は、警察相談窓口 #9110 に相談を! 特に性的な被害は、子供から保護者に対して相談がしにくく、気付いた時には被害が拡大していることがあります。困ったことがあれば周囲の大人に相談するよう子供に伝えましょう。万が一のことが起きたときには、なるべく早く保護者が気付いてあげることが望ましいですが、不安や悩みの相談ができる「子供のSOSの相談窓口」や、性被害にあってしまった時に相談先が探せる「ぴったり相談窓口」など、こどもが直接相談できる・相談先を探すことができる窓口もあります。

主体性と信頼関係が大切、ルールづくりと共に保護者が知っておくべきポイント

家族で安全に楽しくインターネットを使うためには、ネット社会には常に犯罪が潜んでいることを親子の共通認識とし、最新のトラブル事例をこまめにチェックするなど、保護者・家族による情報のアップデートが欠かせない。しかし、どんなに保護者が気を付けていても、子供が自分でスマホを持つようになると、保護者の気付かないうちに、トラブルや犯罪に巻き込まれたり、スマホを長時間利用したりして、学業や健康に影響が出る可能性が高まるのも事実だ。

これを防ぐには、各携帯事業者のフィルタリングサービスといった安全機能のほか、スマートフォンOSのペアレンタルコントロール機能などをうまく活用すると共に、親子での話し合いが重要となる。青少年インターネット環境整備法により、原則として、携帯電話事業者は、18歳未満の青少年が利用する端末にフィルタリングサービスを提供することが義務付けられている。Webサイトの閲覧制限、アプリのインストール制限、時間制限などを設定できるので、子供の発育段階や必要に応じてカスタマイズし、購入時に親子で一緒に確認しながら設定してほしい。フィルタリングサービスとあわせて活用できる、スマートフォンOSのペアレンタルコントロール機能の大まかな設定手順と機能は次のとおり。

iPhoneの場合

「設定」アプリを開き、「スクリーンタイム」をタップすると以下の設定ができる

休止時間…画面を見ない時間を設定

アプリの使用時間…アプリ、アプリのカテゴリの1日あたりの使用時間の制限を設定

常に許可…休止時間やアプリの使用制限中でも、常に利用できるアプリや連絡先を指定

画面との距離…眼精疲労を軽減するために適切な画面との推奨距離を通知(FaceID対応機種)

コミュニケーションの制限…通話とメッセージを許可する連絡先を設定

コミュニケーションの安全性…センシティブな写真、ビデオを閲覧する前に検出

Androidの場合

Google Playストアから「Googleファミリーリンク」アプリをダウンロードし、インストールすると以下の設定ができる

コンテンツの制限…検索結果を管理し、サイトをブロックできる

利用時間の上限設定…1日の上限設定、1週間のスケジュールを設定

アプリの利用制限…許可またはブロックするアプリを設定

機種により、「設定」アプリを開き「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロース」をタップすると以下の設定ができる

アプリタイマー…アプリごとに使用時間を設定

ウォーキングモニター…歩いているときの端末の使用時間を確認

音量モニター…大音量で聴いている時間を確認

ペアレンタルコントロール…「Googleファミリーリンク」に遷移し同様の設定が可能

使う時間や場所、人の悪口は書かないこと、ネットで知り合った人との接し方など、社会に出てからも必要なコミュニケーションスキルの土台となるルールづくりをお勧めする。ルールづくりを通して親子の間に信頼関係を築くことは、子供がトラブルに巻き込まれた時に相談してもらえることにもつながる。どのようなルールが必要か悩んだら、こども家庭庁のサイト「令和7年 春のあんしんネット・新学期一斉行動」を参考にしてほしい。万一トラブルに巻き込まれてしまった子供自身が、後ろめたさや恥ずかしさなど複雑な気持ちから、親にも誰にも相談できない場合、子供が直接相談できる窓口も掲載しているので、家族間で共有していただきたい。

“こどもまんなか”こども家庭庁 春のあんしんネット・新学期一斉行動

トラブル事例・フィルタリングサービス・ペアレンタルコントロールなど

資料集はこちら

親のスマホ編記事はこちら

スマホ・タブレットを子供に貸す前に

ルールづくりに必要な親の心得