筆者の小1の子どもにとって、今年は小学校初めての夏休み。最近は折り紙に興味を持ち始め、折り紙教室へ通っている。そんな折り紙ビギナーの子どもと一緒に、夏休みの課題も兼ねてパナソニックが提供する「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」に挑戦してみることにした。

絶滅危惧動物を折って“研究”

「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」は、パナソニックが「CLUB Panasonic」専用コンテンツとして開発した、手軽にできる自由研究の題材だ。

「オウボウシインコ」「キタオットセイ」「ニシゴリラ」「ミナミイワトビペンギン」「ライオン」「アフリカゾウ」という、6種の絶滅危惧動物を折り紙で作り、Webサイトからダウンロードできる専用のペーパークラフトに貼りつけることで、動物が暮らしている自然世界を再現できる。

公開されている折り紙やペーパークラフトは、環境保全団体の世界自然保護基金(WWF)監修のもと、「CLUB Panasonic」がオリジナルで作成したもの。折り紙のアイデアは、折り紙師・池住祥平氏の創作折り紙がもとになっているのだとか。

「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」では、ペーパークラフトの台紙をダウンロードできるほか、折り紙の折り方の動画も公開されているので、子どもひとりでもパソコンで動画を見ながら取り組める。

なお、「CLUB Panasonic」は、パナソニックの会員サイト。「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」を始めるには、「CLUB Panasonic」の会員登録または同サービスのアプリをダウンロードし、自宅のパナソニック家電を探して愛用者登録をすること。すでに登録済みの場合および登録完了後、「CLUB Panasonic」にログインすればすぐに自由研究に取り掛かることができる。

3種の「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」

「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」に用意されているセットは3種類。絶滅危惧種の住む環境ごとに「熱帯林」「サバンナ」「つめたい海」の3エリアが用意されている。

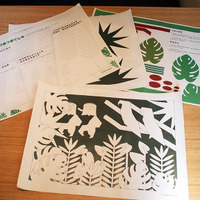

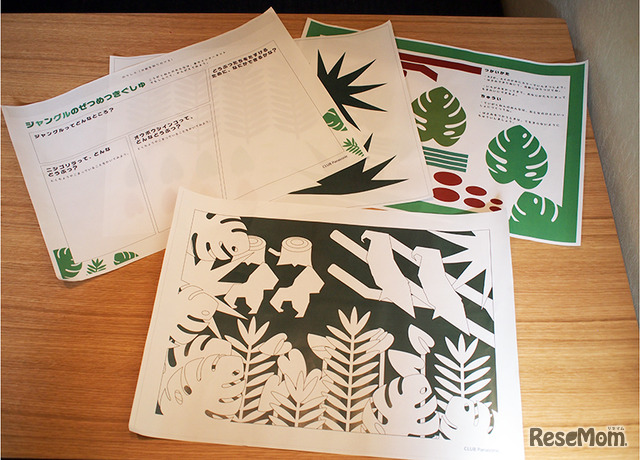

利用方法は簡単。エリアごとに、台紙とペーパークラフト用の素材2枚、レポート用の用紙の計4枚をダウンロードし、A3の紙に印刷して使用するだけ。印刷は自宅のプリンターのほか、インターネット経由の印刷やコンビニでのプリントサービスなどが利用できる。

今回は、子どもが低学年ということもあり、小学校低学年向けの「オウボウシインコ」と、中学年向けの「ニシゴリラ」を作成する「熱帯林」に挑戦してみた。

ダウンロードし、この4枚をA3サイズで印刷して使用する

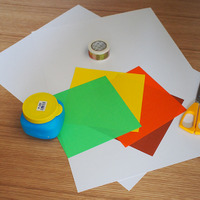

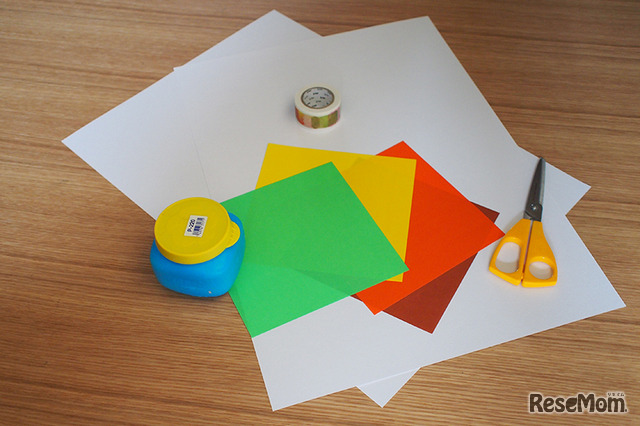

制作にあたって用意するものはほかに、折り紙、のり、はさみは必須。カッターナイフや、セロテープ、マスキングテープもあると便利だ。画用紙は、できあがった作品の強度を増し、表紙にするために用意した。

写真のようなのりや水のりだとペーパークラフトがふやけてしまうことがわかったので、実際に使用したのはスティックのり

動画で作り方を見られるから便利

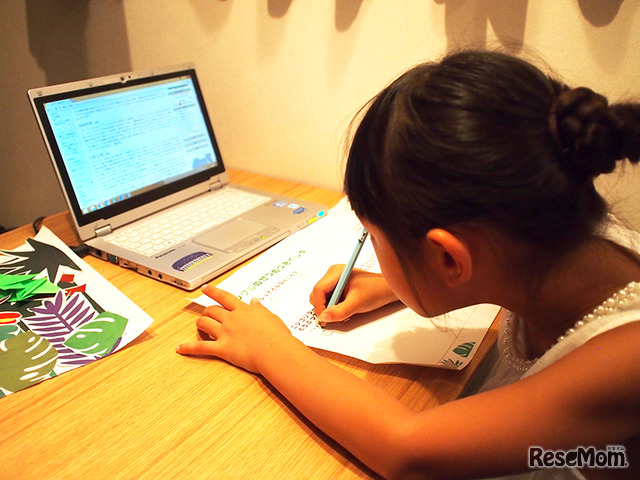

普段、家で折り紙を折るときは、本などの「折り方」を見ながらチャレンジしているので、動画を見ながら折り紙をするのは初めて。また、講師が前で折って見せる折り紙教室とは違い、途中でわからなくなったら手もとのパソコンですぐに巻き戻して見られるのは便利。

わからなくなったら自分で動画を止めて巻き戻し

途中、段折りの少し複雑なところは筆者が手助けしつつ、ひとつめの「オウボウシインコ」が完成した。

インコのできあがり!

さて、次の「ニシゴリラ」は「オウボウシインコ」に比べて難度が高い。四苦八苦しながらこちらも完成。

ニシゴリラ

1本の動画は20分前後。途中で何度も動画を止めて見直しながら作るため、台紙に貼る4つ分を作成するにはそれなりの時間を要する。折り紙の難度が上がるにつれて、動画自体の時間も長くなるので、あらかじめ作成にかかる時間を予測しておくと、焦らないで済むと思う。

貼るときは2段階がおすすめ

台紙に貼る4つの折り紙を作り終えたら、今度はペーパークラフトに取り掛かる。

ペーパークラフト用の素材を切り始める子ども

小学1年生で、まだカッターナイフを使ったことがないことから、今回ははさみで切りぬいたが、カッターだと細かい部分を切り取れるので、使い慣れているならカッターの使用がおすすめだ。

全部を切り取ったら、貼りつけ用の台紙に載せて配置を決める。

うっそうとしたジャングルは、葉が密集しているので置き方によってアイテムの見え方も異なってくる

場所を決めたら、のりづけスタート。

紙がふやけないようスティックのりを使用した

いくつか貼りつけていくうちにコツもつかんできたようす。素材の全体にのりをぬって貼りつけてしまうより、一部のりづけして仮止めし、ほかのアイテムとの重なりを調整してから、ぺらぺらとめくれる部分をのりづけしていくほうがやりやすいらしい。

「この下にハートみたいなの入れたいんだよね」といいながら、仮止めしたアイテムの下に貼っていた

30分ほどで貼りつけが終了。

裏返してはみ出たところをカット

張り付け用の台紙を裏返し、はみ出たところをカットすれば、ついに完成。ここまでの所要時間は4時間半だった。

「できた~!」

レポートもやってみた

折り紙とペーパークラフトのあとは、自由研究レポート部分にも挑戦。自由研究レポートは、折り紙で作った動物の生態や絶滅危惧理由、その動物のすみかについての考察を記入する部分だ。動物を折ったり、ペーパークラフトで切り絵を行ったりすることで、工作だけでなく自然と自由研究もできる仕組みになっている。

実際に、子どもはジャングルの木々の葉っぱを自分で切りぬき、重なりを調整しながら貼っているので、熱帯には木々がうっそうと茂るようすを実感したらしい。子どもは、「オウボウシインコ」と「ニシゴリラ」は「木がいっぱいあるところに住んでいる」と理解していた。

「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」はさらに、自然環境や動物の生態を子ども向けに解説したページも用意している。そこで、今回は「オウボウシインコ」や「ニシゴリラ」の生態については、同ページ内で生態や特徴を学習した。時間があれば、図書館に行くのもいいと思う。もう少し上の学年であれば、住む環境についてや絶滅危惧種についても詳しく調べ、なぜ絶滅しそうなのかまで踏み込んで学べる機会になると感じた。

学習を通じ興味が喚起され、インターネットでさらに検索した場面も

乾いてから画用紙に貼りつけ

「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」の特長のひとつに、工作・自由研究の結果を、そのまま夏休みの課題として提出できるよう工夫されている点がある。台紙には教室掲示時を想定し、2枚が上下につながるようのりしろ部分が記されている。

レポート用紙の上部に2枚を上下につなげる際ののりしろ部分がある

提出にも耐えうるよう、今回は画用紙に台紙を貼り付けて補強することにした。横に張り合わせて見開きのブック形式に整える。

画用紙に台紙を貼りつけて補強。今回はこれを横に貼り合わせて見開きのブック形式にする

さらに、ペーパークラフト台紙を左、レポートが右になるようにして、裏から画用紙の合わせ部分をセロテープで止め、上からマスキングテープを貼って見栄えをよくしてみた。

セロテープを隠すように…

ブック形式だけでなく、上下に貼り付けた形式でも良いだろう。折り紙からスタートし、提出できる状態までやり遂げたことから、子どもも満足そうだった。

やり遂げた子どもも満足そう

親子で楽しみながら自由研究に取り組める

改めて、「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」でできるペーパークラフトの3種類を振り返る。

上が「熱帯林に住む動物」、下段左が「サバンナに住む動物」、右が「つめたい海に住む動物」

「サバンナ」と「つめたい海」に住む動物は折り紙の難度が高い。特に「サバンナ」に住む動物を選んだ場合は、ペーパークラフトも細かく切り取る必要があるので、カッターナイフの使い方に慣れた工作が好きな子ども向いているだろう。細かい作業が続くので、適度に休憩をはさんだり、お子さんの手もとに注意して見守ってあげてほしい。

環境問題などの調べ学習は、図書館やインターネットを利用して「調べる」ことがすべてと考えていた筆者にとって、「作る」ことで理解を深めることができるというのは盲点だった。体験することの重要さに改めて気づかされた瞬間だった。

楽しく学習をするのに「てづくりどうぶつ自由研究 ペーパープラネット」は最適なコンテンツだと実感。まだまだ日中は暑い日が続くだろう。残りの夏休み、涼しい部屋の中で親子で一緒に挑戦してみてはいかがだろうか。