厚生労働省は2024年6月5日、2023年(令和5年)人口動態統計月報年計(概数)を発表した。出生数は、前年比4万3,482人減の72万7,277人で過去最少を更新。1人の女性が生涯に産む子供の数を示す「合計特殊出生率」は1.20となり、8年連続で低下した。都道府県別では、東京都がもっとも低い0.99となった。

人口動態調査は、日本の人口動態事象を把握し、人口および厚生労働行政施策の基礎資料を得ることが目的。市区町村長が出生・死亡・婚姻・離婚・死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成、集計している。調査期間は2023年1月1日~12月31日。

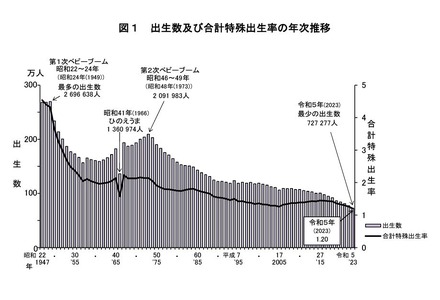

出生数は72万7,277人で、前年の77万759人より4万3,482人減少し、過去最少を更新した。年次推移をみると、1949年(昭和24年)の269万6,638人をピークに、1975年(昭和50年)以降は増減を繰り返しながら減少傾向が継続。2015年(平成27年)に5年ぶりに増加したものの、2016年(平成28年)から再び減少に転じている。出生率(人口千対)は6.0で、前年の6.3から低下した。

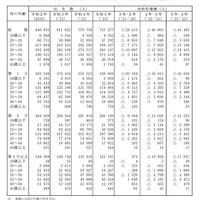

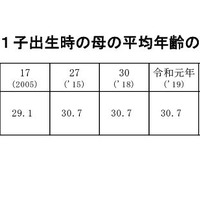

母の年齢(5歳階級)別では、45歳以上で前年より増加したものの、それ以外の各階層では減少。出生順位別でも、「第1子」「第2子」「第3子以上」のすべての出生順位で前年より減少した。第1子出生時の母の平均年齢は31.0歳で、2年ぶりに上昇した。

1人の女性が一生の間に生む子供の数に相当する「合計特殊出生率」は1.20で、前年の1.26よりさらに低下し、過去最低を更新した。年次推計をみると、2006年(平成18年)から上昇が続いていたが、2014年(平成26年)に低下、2015年(平成27年)に再上昇したあと、2016年(平成28年)から再び低下。8年連続で下がり続けている。

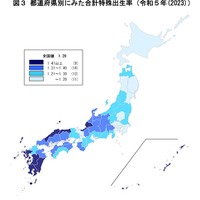

都道府県別の合計特殊出生率は、「沖縄県」1.60がもっとも高く、ついで「宮崎県」「長崎県」1.49。もっとも低いのは「東京都」0.99で、「北海道」1.06、「宮城県」1.07が続く。東京都は、前年の1.04からさらに低下し、1を割り込んだ。

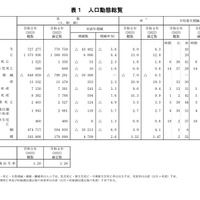

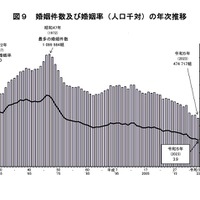

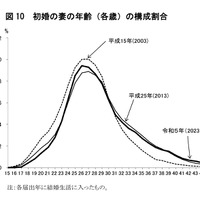

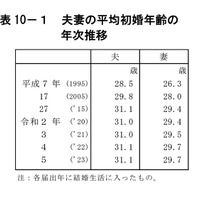

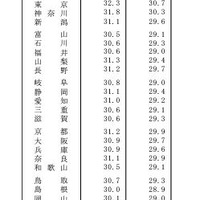

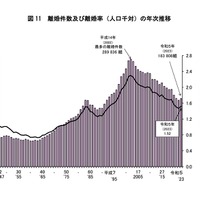

婚姻件数は47万4,717組で、前年より3万213組減少した。平均初婚年齢は、夫31.1歳、妻29.7歳で、夫婦とも前年と同年齢となった。都道府県別で、平均初婚年齢がもっとも低いのは夫が「島根県」「宮崎県」30.0歳、妻が「島根県」28.9歳。もっとも高いのは夫婦とも「東京都」で、夫32.3歳・妻30.7歳。離婚件数は、前年より4,709組増の18万3,808組だった。

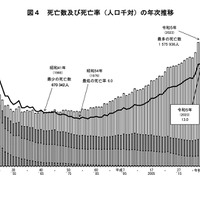

一方、死亡数は157万5,936人で、前年より6,886人増加し、統計を取り始めて以降、最多となった。出生数と死亡数の差である自然増減数は-84万8,659人で、前年より5万368人減少。自然増減率(人口千対)は-7.0で、前年の-6.5より低下し、実数・率ともに17年連続で減少かつ低下した。