大学受験を取り巻く現実は、保護者世代が受験を経験した約30年前とは大きく様変わりし、東大受験も例外ではない。今や合格者の約7割が現役生であり、「東大に現役合格」は夢ではなく、努力次第で手の届く目標になっている。本記事では、100年以上の歴史をもち、受験界を牽引してきた駿台予備学校(以下、駿台)お茶の水校3号館(東大専門校舎)の梶川智広氏に、最新の東大受験事情、現役合格を実現するための学習ポイント、さらには保護者に求められるサポートのあり方について話を聞いた。

東大合格は「努力しがいのある目標」になっている

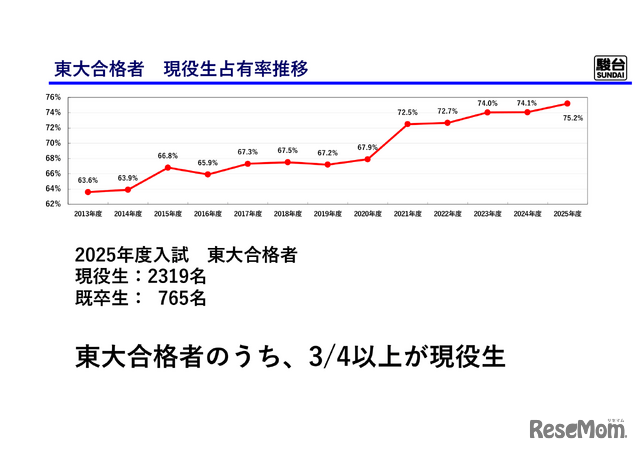

--現役志向の今、東大合格者の現役占有率はどのように推移しているのでしょうか。近年の傾向について解説をお願いします。

「わが子には東大なんて無理」。保護者世代の皆さんは、そう思っていらっしゃるかもしれません。確かにかつての東大は、合格者の半数が浪人生だった時代もあり、「めざすなら浪人を覚悟する必要がある大学」というハードルの高いイメージがありました。しかしここ数年、現役で東大に合格する生徒の割合が急上昇し、70%を超えています。依然として最難関ではありますが、今、東大に合格することは手の届かない夢ではなく、努力次第で手の届く目標になっているのです。

このような変化の背景にあるのは、強い浪人生の減少です。東大志望者の中でも「浪人を避けたい」という傾向が強まっています。

最近の学校現場では「東大志望を維持させるのが難しい」という声を多く聞きます。首都圏の進学校の先生からも、東大志望者であっても、「東大に合格したい」というより「たとえ東大に合格できなくても現役で進学したい」と考える生徒が増えているという話をよく聞きます。かつてのように「何が何でも東大に行きたい」「だから現役では東大しか受けない」といった気概が希薄になり、厳しそうなら東大から他の大学に志望校を変更したり、東大が不合格なら併願の難関私立大や後期日程の国公立大へ進学するといったケースが増えています。「現役での大学進学を優先したい」という、浪人を回避する傾向が強まっていると言えます。こういった強い浪人生の減少により、現役合格のチャンスが高まっていると言えるのです。

東大を意識するのは高1までが約半数。決め手は環境と将来像

--東大現役合格者はいつごろ、どのようなきっかけで東大志望を決めているのでしょうか。

中学生の段階で具体的な志望校を決めている生徒は、それほど多くはありません。ただし、高1までに志望を決めた生徒が約半数、高2までには8割が東大志望を明確にしています。

合格者の志望理由を見てみると、高い研究・教育水準への期待がもっとも多いです。東大での学びに期待をしている方が東大生になっていると言えます。また、将来の選択肢に有利だからという理由や、東大特有の進学選択制度を魅力にあげる方も多いです。他にも、「周囲に東大に行く人が多かったら」「家族など周囲の人に期待されたから」など環境要因もあがります。

理由は何でも良いと思いますが、なるべく早い時期に志望校と目指す理由を明確にし、実現のための具体的な努力を始め、継続することが大事です。当たり前のことですが、早期からコツコツと努力を継続することが東大現役合格へとつながっていきます。

中高一貫 or 公立 東大合格にはどちらが優位?

--環境のお話が出ましたが、中高一貫校生、公立高校生では東大受験において違いや優位性があるのでしょうか。

中高一貫校・公立高校のいずれにも、それぞれの良さや特性があり、「どちらが有利」とは一概には言えません。

中高一貫の進学校では、中学段階から東大受験を意識した指導がされていたり、卒業生に東大合格者が多かったり、早期から東大受験を意識しやすい環境にあります。また、6年かけて、大学受験に向けた学習に取り組めるのも強みです。

一方、公立高校においては、直近で高校受験を乗り越えたことで、自主性や精神的なタフさが培われているのが強みと言えます。中学受験は親のサポートが大きいのに比べ、高校受験は生徒自身が主導で取り組みます。目標に向けて自分で工夫して全力で取り組んだ経験自体が、確実に自らの成長に繋がっています。さらに志望校に合格すれば、成功体験として大学受験でも大きな力になるでしょうし、高校受験で思うような結果が得られなかった場合も、「大学受験で見返す」という強い意志をもって取り組むことができます。また、中学受験でうまく行かなかったことが、その後の学習の原動力となり続けるケースもあります。

高校別の東大合格者数をみると、確かに近年は中高一貫校が目立ちます。ただ、2025年度は一部の公立高校が合格者を大きく増やしました。中高一貫校に入れないと東大合格が一歩遠ざかる、などといったことはありません。重要なのは、6年間の、特に入試前の3年間の過ごし方です。3年あれば十分に間に合いますから、自分に合った環境で、努力を継続しつつも充実した高校生活を送っていただきたいと思います。

現役合格のカギは、“積み残しをしない”こと

--東大現役合格を目指す場合、中学生から入試までの学習のポイントや注意点は?

ここはぜひ強調しておきたいのですが、東大受験だからといって、特別なテクニックが必要なわけではありません。実際、駿台お茶の水校3号館(東大専門校舎)のクラスリーダーを務める現役東大生を対象に行ったアンケートでは、「基礎学習の徹底」と「そのときに学んでいる内容をしっかり理解すること」、つまり“積み残しをしない”ことがもっとも大切だとする回答が多数を占めました。東大に現役合格するには、高2までに苦手分野を残さずしっかりと基礎固めをし、高3で過去問演習に取り組みやすい状態まで定着させておくことが鍵となるでしょう。

東大の入試問題は、教科書に書かれている基礎知識を前提に、広い興味・関心や、深く考える力をもつ生徒に向けて作られています。知識や解法をやみくもに詰め込むのではなく、学校の授業や探究活動などを通じて、「なぜそうなるのか」と突き詰め、じっくりと丁寧に考える習慣を育んでいることが、入試本番での対応力にも直結すると感じています。

--東大に現役合格するためには、部活動や課外活動など、勉強以外の充実を図るのはやはり難しいのでしょうか。

むしろ私は逆の印象をもっています。実際に東大に合格した生徒に話を聞くと、部活動を最後まで続け、学校行事にも全力で取り組んでいたという声が多く聞かれます。どちらか一方に偏るのではなく、勉強と部活動や課外活動の両方を楽しみながら取り組める。そうしたバランス感覚をもった生徒ほど、東大に合格する傾向があると感じています。

--東大を目指す生徒が陥りやすいスランプにはどのような実例がありますか。

模試の結果をきっかけにモチベーションが下がったり、弱気になってしまったりする生徒は少なくありません。特に高3の夏ごろまでは、学校でまだ入試範囲の学習が終わっておらず、演習も十分とはいえない段階です。そうした状態で浪人生も受験している模試を受けると、これまで見たことのないような偏差値や判定が出てしまい、「やっぱり東大は無理かもしれない」と面談で漏らす生徒もいます。

しかし、実際には高3の夏の時点でE判定でも、合格の可能性は十分にあるケースが多いです。夏にE判定以外が出ていれば順調と言えます。大事なのは、模試の結果を踏まえて自分に何が足りないか、何をやるべきかをしっかりと把握し、そこから奮起して学習のペースを上げることです。特に理科や地歴といった教科は、秋以降でも伸びやすい分野です。ですから、「これからの頑張り次第で十分挽回できる」と励ますのですが、生徒本人はどうしても模試の結果に引きずられてしまいがちです。そのまま気持ちが切れてしまい、中には「指定校推薦で別の大学に進学します」と諦めてしまうケースも見られますが、特に現役生の学力は入試直前まで伸び続けますので、ぜひ最後まで粘り強く頑張ってほしいですね。

--合格者はそうしたモチベーションの低下やスランプをどのように乗り越えていったのでしょうか。

面談ではまず、科目ごとにどんな勉強をしているのかを具体的に聞き出し、現在の状況を一緒に整理します。不安を口にする生徒であっても、実際には必要な学習にきちんと取り組めているケースが多いのです。そこで、1か月間など短期間の目標を設定し、期限を決めて再度面談を行います。すると、「意外とできているかもしれない」と、自分の努力を実感できるようになり、「思っていたほど悪くなかった」と前向きな気持ちを取り戻していきます。こうして、なかなか努力が結果に結びつかないときも、自分を冷静に客観視することが自信につながり、スランプから抜け出すうえでとても大切だと思います。

また、仲間の存在も、大きな支えになります。特に駿台お茶の水校3号館のように、東大志望者だけが集まるクラスでは、周囲も同じ目標を目指して勉強しているので、「自分だけ落ち込んでいる場合ではない」と気持ちを引き締めることができます。スランプを乗り越えるためにも、モチベーションを維持するためにも、そうした環境の力も大きいのではないでしょうか。

東大受験を支える「親の心得」5つのポイント

--東大を目指すとわが子が決めたとき、親はどのような姿勢でサポートすべきでしょうか。

過度な期待やプレッシャーは、かえって本人のモチベーションを下げる原因にもなりかねません。以下の5つを、親の心構えとして意識してみてください。

1.入試制度や試験内容を知っておく

最近の高校生の多くは、受験校を保護者と一緒に決めています。東大入試に限らず、共通テストや2次試験の仕組み、配点の傾向など基本的な制度を親も理解しておくことで、相談されたときに的確なサポートができます。

2.東大受験は特別なことではないと知る

東大の入試問題だからといって、特別な勉強が必要なわけではありません。基礎の積み重ねがあれば、十分に戦える内容です。東大を特別視せず、他の大学を目指すのと同じ感覚で応援することが大切です。

3.ブレーキをかけない

高2の段階で「本当に大丈夫ですか」と保護者から相談を受けることがありますが、特に現役生は、高3の共通テスト本番後でも、2次試験直前までぐんぐんと学力が伸びていくことも多いです。早々に「うちの子には無理」と決めつけず、挑戦したいという気持ちを支えてあげてください。

4. 勉強以外に興味のあることも続ける

「東大のために部活をやめる」「塾一本に絞る」といった極端な姿勢は必要ありません。学校行事や部活動、課外活動も大切な経験です。東大は、知識の暗記ではなく、幅広い教養と考える力を重視します。多様な経験を積むことで育まれるさまざまな力も、東大の入試に大いに役立つと言えます。

5.第一志望を貫く

現役合格にこだわって、周りがどんどん東大から志望を変更していく今だからこそ、最後まで東大志望を貫いた方に合格のチャンスが広がっています。現役合格はもちろん、たとえ現役で合格ができなかったとしても、強い浪人生が減っている今、浪人しても東大合格のチャンスは広がっていると言えます。お子さまが本当に行きたい大学はどこなのか、お子さまの意思を尊重し、いちばんの支援者でいていただけますと幸いです。

--東大を目指してみよう、と考えている中3~高1生に向けてメッセージをお願いします。

いろいろなこと興味をもって、そのことについて見て、調べて、考えてみてください。なぜそうなのか? というところまで突き詰めて考えることを習慣化することで、東大入試の問題の本質が理解できるようになり、東大が求める学生像に近づくことができると思います。

駿台は、高校生も浪人生も、東大を目指すすべての方を全力でサポートいたします。

--ありがとうございました。

東大が日本の最高学府であり、依然として難関であることに変わりはない。しかし今、その扉が意外に広く開かれているという東大受験指導のプロの見立ては、受験生と保護者にとって大きな勇気となるはずだ。自分にも可能かもしれないと信じること。それが、東大合格へと近づく最初の大きな一歩になるのだ。

第一志望は、ゆずれない。駿台式「東大合格」への道駿台予備学校の「東大入試」関連イベント