東京大学未来ビジョン研究センターは2025年10月16日、京都大学や立命館大学らの研究者と共同で、気候変動・統合評価モデル分野での国際的な研究体制を刷新する新提案「オープンで透明性の高い国際プラットフォーム」を発表した。

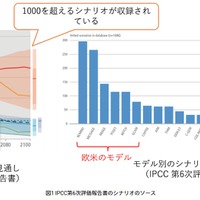

従来利用している長期気候緩和シナリオを描くシミュレーションモデル「統合評価モデル(IAM)」は、限られた研究機関・地域で主導され、世界全体の多様な視点を十分に反映できていないという課題があり、これまで大きな懸念事項となってきた。

今回、東京大学未来ビジョン研究センターの杉山昌広教授、京都大学大学院工学研究科の藤森真一郎教授、立命館大学総合科学技術研究機構の長谷川知子教授らを中心とする国際研究チームは、この課題を解決するための新しい研究の枠組みを提案。10月16日付で国際誌「Nature Climate Change」に発表した。

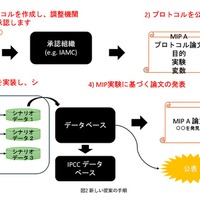

研究チームが提示している、よりオープンで透明なモデル比較を実現するための枠組みは、「モデル比較研究の内容の提案とその承認」「モデル比較実験のプロトコルの公開」「実際のモデル比較実験とそのデータ提出」「結果のチェック修正を経て公開」の4段階で構成される。提案提出→プロトコルの公開→実験参加・データ共有→公開という流れを明確にすることで、透明性を確保し、世界中の知見を結集する基盤を整備。政府や企業、市民社会、教育現場など幅広いステークホルダーが利用できるよう設計する。

最大の利点は、多様な地域の声を反映できる点である一方、新しい研究チームを支えるための教育や研修、データを扱うためのサーバーや技術支援、持続的な資金確保など課題も多いという。特に途上国では、基盤となる研究体制を築くために長期的なサポートが必要で、資金面でも、特定の国や地域に偏らない多様な支援が求められる。

今回の提案は、段階的に移行していくことを構想したもので、現在、一部の国際的な取組みで、オープン参加型の実験が始まっているという。

◆論文情報

Shinichiro Fujimori, Volker Krey, Keywan Riahi, Masahiro Sugiyama, Tomoko Hasegawa, James Edmonds, Celine Guivarch, Sergey Paltsev, Steven Rose, Roberto Schaeffer, Massimo Tavoni, Saritha Sudharmma Vishwanathan, Detlef van Vuuren, Matthias Weitzel, "Towards an open model intercomparison platform for Integrated Assessment Models scenario," Nature Climate Change: 2025年10月16日, doi:10.1038/s41558-025-02462-3.