旺文社教育情報センターは、「年内入試の学力検査『2月1日ルール』を考える」をテーマに総合型・推薦型における学力検査の歴史と、2月1日ルールに関する考察をWebサイトに掲載した。

大学入試における「2月1日ルール」とは、文部科学省が毎年公表する「大学入学者選抜実施要項」に定められたもので、各大学が独自に行う学力検査は2月1日以降に実施するという規定である。しかし、総合型選抜は9月1日から、学校推薦型選抜は11月1日から出願および選抜が可能であり、面接などを秋に行い、学力検査のみ2月1日以降に実施するのは大学・受験生の双方にとって現実的ではなかった。このため、多くの大学が「基礎力テスト」などの名称で、年内に事実上の学力検査を行ってきたのが実情だという。

この問題の背景には、高校側と大学側のそれぞれの事情がある。高校側は、秋の時点では授業の履修範囲が終わっておらず、学力検査の実施は時期尚早であると懸念している。一方、大学側は少子化の中で早期に学生を確保したいという意向が強く、また、総合型・推薦型選抜でも入学者の学力を担保したいと考えている。こうした状況からルール違反が横行していたが、2024年に東京の有力私立大学が学力検査を重視した総合型・推薦型選抜を導入したことなどをきっかけに、文部科学省が本格的に問題視するようになった。

旺文社教育情報センターの調査によると、総合型・推薦型選抜における学力検査の位置付けは、時代と共に大きく変化してきた。

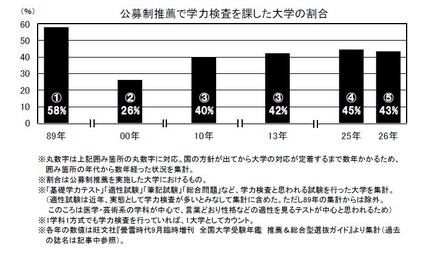

推薦入試が制度として登場した1960年代以降、多くの大学で学力検査が課されていた。公募制推薦で学力検査を実施した大学の割合は、1989年入試で58%にのぼった。しかし、1990年前後になると、受験競争の過熱を背景に、知識偏重の入試を改善する観点から学力検査の免除が徹底されるようになり、2000年入試では同学力検査を課す大学の割合は26%まで減少した。

ところが2010年前後には、18歳人口の減少や「ゆとり教育」などを背景に大学生の学力低下が社会問題となり、AO・推薦入試が「学力不問」と批判されるようになる。これを受け、文部科学省は大学に「学力把握措置」を講じるよう求め、学力検査を課す大学は再び増加に転じ、2010年入試では40%となった。

さらに2021年度の入試改革では、すべての入試方式で「学力の3要素(知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性)」を評価することが求められた。これにより、総合型・推薦型選抜においても学力評価の必要性が高まり、学力検査を課す大学は2025年入試で45%に達した。しかし、実施要項の記述が曖昧だったこともあり、「2月1日ルール」の形骸化は進んでいったという。

こうした経緯を経て、文部科学省は2026年度入試から、条件付きで2月1日前の学力検査実施を容認する方針に転換した。2025年3月の大学入学者選抜協議会で大学側から「他の評価方法と組み合わせることを条件に、2月1日前の実施を認めてほしい」との提案がなされ、これに沿った形で実施要項が改訂された。ただし、学力検査を行う場合は、小論文、面接、実技や本人記載の資料などと組み合わせ、ていねいに評価することが条件とされている。

この変更を受け、2026年度入試では特に東京の私立大学で「学力検査重視&併願可」の総合型・推薦型選抜の導入が相次いだ。昭和女子大学、玉川大学、立正大学などが推薦型で、大妻女子大学、拓殖大学などが総合型で新たに導入。東洋大学や大東文化大学は推薦型から総合型へ移行した。一方で、全国の公募制推薦で学力検査を課す大学の割合は43%と、前年度から微減している。

今回の改訂で一定の結論は出たものの、課題は残る。旺文社 教育情報センターは、今後の改善点として「配点比率」と「出題範囲」の2点をあげている。たとえば、学力検査の配点比率が極端に高い場合、組み合わせが求められる面接や書類審査が形骸化し、人物評価がおろそかになる可能性がある。そのため、「学力検査の配点比率を全体の5割未満とする」などの基準設定が必要だと指摘する。

また、高校の授業進度への配慮から、2月1日前に実施する学力検査の出題範囲についても、何らかの規定を設けるべきだとしている。過去には総合型・推薦型で利用できる国の一斉テストの構想もあったが、実現には至っていない。CBT(コンピュータ使用型テスト)などの技術活用により、将来的には国が運用する学力検査が実現する可能性もあるという。

少子化が加速する中、大学入試は学力による選抜から、受験生とのマッチングを重視する方向へシフトしていくべきであるとしている。今回の学力検査容認が、入試改革で高まったマッチング重視への機運を損なうことなく、ていねいな制度設計につながることが求められる。同センターは、専門的な会議体で改めて総合型・推薦型のあり方を見直す必要があるだろうとまとめている。