共通テストまであと1か月あまり。東進ハイスクールでは独自のデータ分析から、「ここから50点伸ばすことも不可能ではない」ことが明らかになっているという。

直前期にどんな学習が効果的なのか。東進ハイスクール運営元であるナガセ広報部長・市村秀二氏に話を聞いた。

新課程のポイントは「探究型×スピード」

--今回で6回目となる共通テスト。新課程としては2年目となります。2025年の新課程対応1年目の結果を踏まえ、得点力アップにはどのようなスキルがカギになると言えるでしょうか。

新課程の共通テストでは、各科目に共通して探究型の問題が多く出題されています。こうした問題では、「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」までの一連のプロセスを踏んで課題を解決する力が求められます。文章だけでなく、図表・グラフなど、扱う情報量も増え、慣れていないと非常に時間がかかります。制限時間内に必要な情報を整理し、解答を導く練習をこれからの1か月で徹底することが得点力アップのカギになります。科目別のポイントの一部を紹介します。

科目別得点アップポイント解説

英語(リーディング)

共通テストの「英語」の出題方針には、「コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、情報や考えの概要や要点、詳細、話し手や書き手の意図などを的確に理解する力を重視する」と示されています。リーディングで情報を正しく読み取るためには、その情報が fact(事実)なのか、opinion(意見)なのかを区別する力が欠かせません。共通テストでは毎年、事実と意見の区別を問う問題が出題されていますので、演習に取り組む際には必ず意識してください。

また、「パラフレーズ(言い換え)」を扱う問題も必ず出題されます。選択肢の文が本文のどの箇所に対応しているのかを照合する際、選択肢が本文の該当部分を言い換えていることが多く見られます。そのため、英文を逐語的に読むだけでなく、「どこがどのように言い換えられているのか」を特定する練習を、日ごろから積んでおくことが重要です。

英語(リスニング)

もっとも大切なのは「集中して聴く」ことです。センター試験に比べ、共通テストでは選択肢にイラストやグラフ、表を使用する問題が増加しています。英語の聞き取りに加え、場面に応じた情報処理能力が問われます。事前に選択肢に目を通し、イラストなどの差異を把握したうえで、読み上げが始まったら集中して英語を聴きながら、選択肢を絞り込む練習をしておきましょう。

数学I・A

高校数学の土台ともいうべき数学I・Aでは、数理的に捉えることや問題を解決する過程を重視しています。新課程になり、データの分析の外れ値・仮説検定に関する問題、場合の数と確率の期待値が出題されましたが、今後もこの単元の出題はされると認識して演習してほしいと思います。

数学II・BC

計算力以上に問題を解決する過程に焦点を当てた出題が多くなっています。「原理を理解して考える力」を鍛えておくことが大切です。ただし時間内に解き切るため、計算力も疎かにしないよう注意してください。2025年度から問題の構成が変更され、必答問題が3題、選択問題4題から3題の選択、合計6題を解答する形式になりました。第2問の指数関数・対数関数の問題は、学校でメダカを飼うシチュエーションでの水草の増え方とその量の調整について、指数・対数関数の考え方を利用して解くものでした。学校など日常生活における事象を数理の問題として捉え、数学的に探究を行う共通テストらしい問題といえます。この問題では常用対数表が示されていましたが、共通テストではこういった情報の読み取りを前提としている問題が増えています。

国語(現代文)

第3問の「実用的文章」が追加され、試験時間が10分増えました。正答を導くために、本文に書かれているかどうかだけではなく、文章全体の目的に適っているかどうかも照合する分析力が必要です。過去問は1年分しかありませんが、問題に多く当たっていくと傾向がつかめますので、これまで受けた模試を見直すなどして、形式に慣れてください。

国語(古文・漢文)

古文は基本的な知識に抜け落ちがないか、もう一度チェックしておきましょう。最重要古語と文法知識は古文の読解に必要なすべての土台となります。漢文も重要漢字と句法、知識問題がわかれば、内容理解に大きな力を発揮します。

情報I

試作問題と同形式で出題されました。作成方針において「問題の発見・解決に向けて探究する活動の過程(中略)を重視する」とあるため、単純知識を問う問題は少なく、全体の約8割が「探究」活動を想定した問題でした。第2問Bで出題されているシミュレーション問題も、「具体的場面の状況設定」 → 「実際に表計算を用いたシミュレーション」 → 「場面設定を踏まえてシミュレーション結果を解釈する」という探究の過程を重視した出題でした。2025年の初年度は、「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」が出題の大半を占めていましたが、過去問は1年分しかないので、模試を活用して抜け漏れがないよう確認にしておいてください。プログラミングの演習は、やれば必ず得点アップにつながるでしょう。

歴史総合、日本史探究

第1問は歴史総合、第2問以降は日本史探究からの出題で、全大問が「探究」活動を想定した場面設定でした。複雑な問題設定から各設問で何が問われているか、どのような資料・前提をもとに考えるかを的確に見抜き、限られた時間内で答えを導く情報処理能力が求められます。知識を問う設問と思考力を測る設問、どちらにも共通する基礎知識はしっかり確認しておきましょう。

歴史総合、世界史探究

第1問は歴史総合、第2問以降は世界史探究からの出題で、「探究」活動の中でもっとも重要な「問いを立てる」力を世界史探究の知識と合わせて問う出題もみられました。問題演習の答え合わせをする際には、地図や図版とともに設問文もよく読み込むと共に、用語集などで関連する同時代、同地域の出来事にも目を通しておくことが重要です。初見の資料を使った思考力問題が出ても、世界史の基本知識をもとに答えを導けますので、慌てないようにしましょう。

地理総合、地理探究

すべての問題に図表が使われており、教科書で学んだ知識を図表と結び付けて考察する力が求められます。知識の暗記だけではなく、知識を前提として、いかに思考・判断して考察していくかが重要です。いずれの大問も、図・写真・表などが多く使用されており、こうしたものの読み取りと関連する事柄の組み合わせを2つ選ぶタイプの問題など、初めて見る出題形式に対応していく力も必要です。

政治・経済(公共、政治・経済)

設問が複雑に構成されていて、文章量や資料が多く、解答に時間がかかることが予想されます。また、資料に関する問題や読み取り問題など、倫理、政治、経済の各分野から幅広く出題されるため、教科書をしっかりと読み、太字の部分を中心に、思想、制度、理論の大枠をとらえる必要があります。

倫理(公共、倫理)

青年期、現代社会分野、源流思想、日本思想、西洋近現代思想がまんべんなく出題されるため、バランスの良い復習が求められます。また絵画・写真など視覚資料を用いた出題などでも、歴史的背景など倫理の知識をしっかり身に付ければ解答を導けるはずです。高得点を目指して、「公共」の範囲である「政治・経済」の内容も確認しておきましょう。

物理

新課程対応1年目では、「探究」活動や実験の場面を想定し、グラフの意味や条件変化に対する結果予測などを意識した出題でした。2年目となる2026年では、「考察の過程にあたる物理の本質的理解」また「現象をモデル化する過程」を問われる出題が予想されます。近年は、物理現象の結果をストレートに問うほか、公式どおりの計算展開といった、過去にも見られた要素を残しつつ、どんな現象が起きているのか、ある事を変えるとどう影響するのかなど、状況や因果関係を把握する力を問う傾向が強いです。ひとつひとつの概念が的確に理解できているかを丁寧に確認しておいてください。

化学

化学の出題は、理論化学が2問、無機化学・有機化学・総合問題がそれぞれ1問ずつという構成です。全体として、知識問題と思考力を問う問題がバランスよく出題されています。高校では、有機化学を履修するのが2学期以降になることも多く、現役生は対策が遅れがちです。本番では有機化学も確実に出題されますから、早い段階から対策に着手しておきましょう

地学

図表やグラフを読み解く力を問うものが多く出題されました。特に地質図や天気図などは要注意なので、模試などを復習しておきましょう。

直前1か月で7割以上の受験生が「1日1点以上アップ」

--毎年、東進ハイスクールからは難関大学への現役合格者が多数輩出されています。御社のデータから、共通テスト直前期から点数を伸ばした事例があれば教えてください。

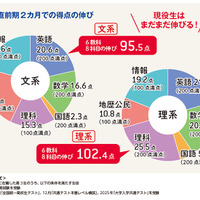

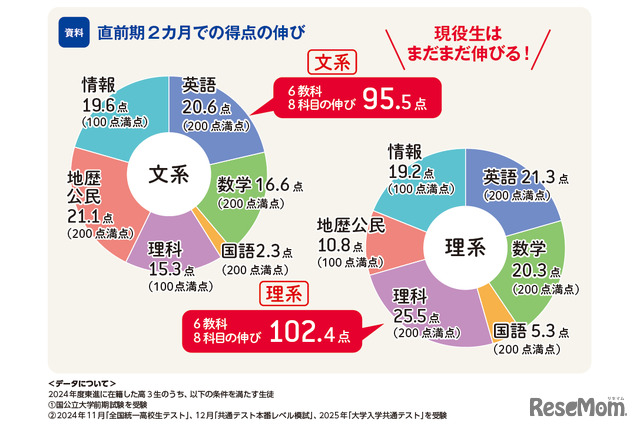

東進の過去データから、共通テスト直前期でも得点は大きく伸びる ことが明らかになっています。たとえば2024年度の国公立大志望者のデータでは、文系の理科が100点満点中15.3点伸びるなど、伸び幅の大きい科目が多数見られました。特に得点を伸ばしやすいのが 選択科目と「情報」 です。「情報」で点が伸びない最大の理由は演習量不足なので、直前期に集中的に取り組めば、得点アップは十分に期待できます。

さらに、これまで十分に対策できていなかった苦手分野も大きな伸びしろになります。ですから、模試で得点できなかった科目や単元については、「なぜ取れなかったのか」を今一度冷静に分析してください。十分に対策したうえで伸びないのか、それとも取り組めていなかったのか。後者であれば、本番までにしっかりと時間をかければ、得点が伸びる可能性があります。

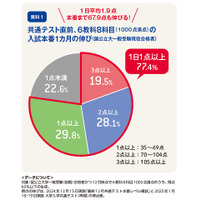

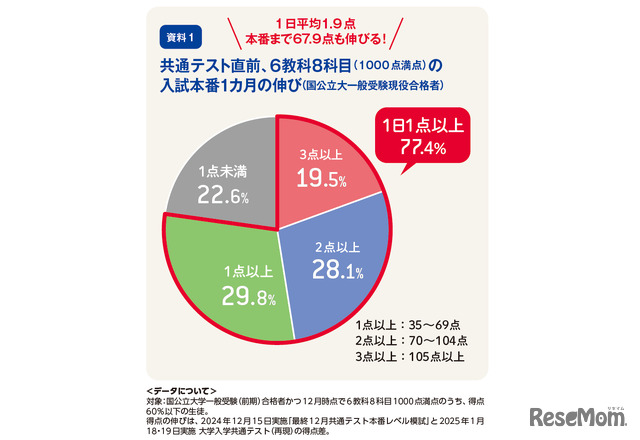

12月時点で得点率60%以下だった国公立大合格者を分析したところ、12月から本番までの1か月で、77.4%が1日1点以上伸ばしているという結果も出ています。昨年度の受験生のデータでは、35日間で67.9点、1日あたり1.9点アップを実現していました。こうしたデータからも、直前期でも十分に点数を伸ばせることが裏付けられています。

個別の例として、千葉大学工学部を志望した男子生徒のケースを紹介します。彼は「共通テスト本番レベル模試」で、6教科8科目1000点満点のうち、高3の8月には502点でした。その後、11月に578点、12月に601点と着実に点を伸ばし、共通テスト本番では789点を獲得。12月模試からわずか1か月で188点アップ を達成したことになります。12月模試までE判定が続いていたものの、最後まで諦めず、課題科目の克服と得意科目の強化を徹底したことが大きな勝因です。特に選択科目では、8月に45点だった物理は12月に89点、本番ではなんと満点を記録。「情報」も12月の67点から本番では94点まで伸びました。努力の蓄積が最後の1か月で一気に花開いた典型例だといえますが、こうしたケースは少なくありません。共通テストを控えた受験生の皆さんも、毎日着実に力がついていることを信じ、自信をもって直前の学習に臨んでください。

直前期に差がつくのは、「正解必須問題」の克服

--直前期にぐんと力をつけた受験生の共通点を教えてください。

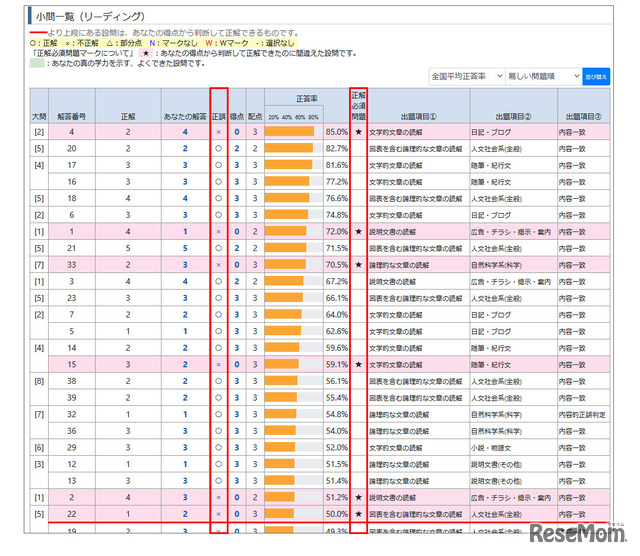

直前期に大きく伸びた受験生に共通しているのは、苦手科目・分野の克服に加えて、模試や過去問の「正解必須問題」の復習を最優先で徹底的に行った点です。「正解必須問題」とは、その生徒の得点であれば本来正解できたはずにも関わらず間違えてしまった問題で、しっかり復習をすれば確実に点が取れるようになります。東進では、模試の度の復習に加えて、これまで積み重ねてきた演習データをAIが分析し、伸びしろの大きい順に類題を提示する「志望校別単元ジャンル演習講座」でも正解必須問題をまとめた演習セットを提供し、得点アップにつなげていきます。

東進生以外の受験生でも、「共通テスト本番レベル模試」の成績表は、自分の「正解必須問題」が一覧で表示され、重点的に復習すべきポイントが可視化されているので、自分の“伸ばすべき箇所”を明確にできます。

今年度最後となる「共通テスト本番レベル模試」は12月21日に実施します(申込締切は12月18日)。受験者(※東進に通われていない方)には16ページにわたる詳細な分析付き成績表のほか、Web版の正解必須問題アドバイスも利用できるため、直前期の学習効率を大きく高めるツールとして活用していただけます。

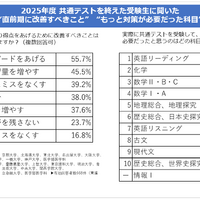

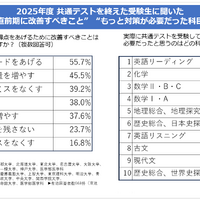

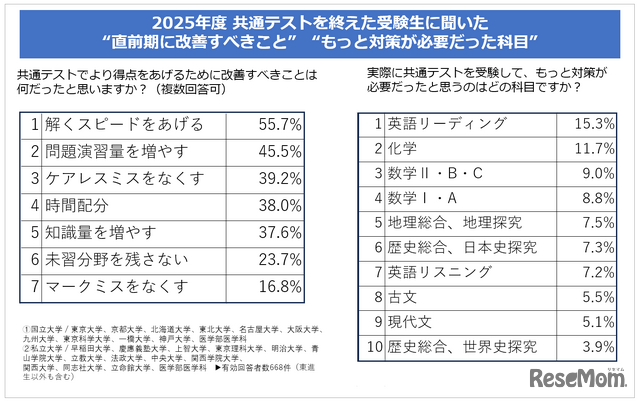

なお、共通テストを終えた受験生に“直前期に改善すべきだったこと”を尋ねると、「解くスピードが足りなかった」「時間配分に失敗した」といった声が多く寄せられます。特に新課程の探究型問題は、課題設定 → 情報収集 → 整理分析といったプロセスを踏む必要があるため、慣れていないと時間がかかります。制限時間を意識した演習を増やし、こうした課題を克服しておくことが得点率アップの要となります。

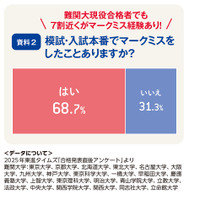

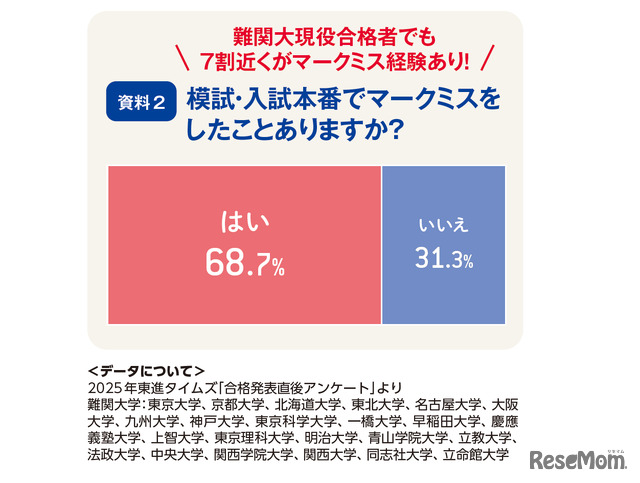

また、試験中の「マークミス」には注意が必要です。2025年の難関大合格者(東進生に限らず実施)へのアンケートでも、約7割が「マークミスの経験がある」と回答しています。見直しの時間を確保するためにも、本番までに解答スピードを少しでも上げる意識をもってください。

--共通テスト本番直前や本番はどんな心構えで臨めば良いでしょうか。合格者の声から役立つアドバイスをぜひお願いします。

少なくとも2週間前までには生活のリズムを整えましょう。直前期だからと睡眠時間を削ってまで最後の追い込みをかけるなど、リズムを崩す行動は禁物です。試験開始の時間から逆算して、3時間前には起床する生活に切り替えてください。また、数週間前から、なるべく人混みを避ける、マスクをするなど感染症予防を心がけましょう。

学習面では、新しい問題集に手を出して一喜一憂するのではなく、使い慣れた自作のまとめノートや過去の模試やテキストを見直し、漏れがないか最終確認を徹底してください。本番にも使い慣れたノートやテキストを持参すれば、気持ちが落ち着いてお守り代わりにもなります。

また、当日の持ち物も早めに確認しておきましょう。受験票、黒鉛筆(H、F、HB)、手動の鉛筆削り、プラスチック製消しゴム2、3個などに加え、時計も電池切れを想定して2つ用意すると良いでしょう。寒さ対策、雨が降った場合の雨具やタオル、コンタクト着用の人はメガネ、頭痛や持病がある人は常備薬など、個人の状況に合わせてしっかりと準備することで、気持ちにも余裕ができます。

ご家族の方は、食事には消化の良いものを選ぶなど健康管理でサポートしながら、明るく普段どおりに過ごしてください。

積み重ねてきた準備こそが、本番での確かな支えとなります。どうか自信をもって当日を迎えてください。

--ありがとうございました。

共通テスト直前の1か月で、多くの受験生が1日あたり1.9点も得点を伸ばしているというデータに驚き、ラストスパートの威力をあらためて実感した。受験生の皆さんには、どうか体調管理に気をつけながら、1日1日を丁寧に積み重ね、合格への足取りを確かなものにしていっていただきたい。

本番直前、最後のチャンス!共通テスト本番レベル模試

2025年12月21日(日)実施(申込締切日:12月18日)