センター試験に代わる新テスト、評価方法のイメージ例を公開

大学入試センター試験に代わる「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」について、文部科学省は11月30日、評価方法のイメージ例を公表した。新テストの記述式には、答えが複数あり得る「連動型複数選択+記述問題」「条件付記述式」「短答式」がなじむとしている。

教育・受験

保護者

advertisement

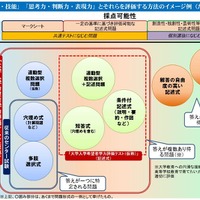

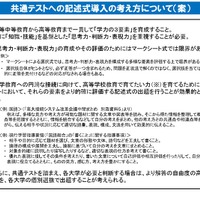

評価方法のイメージ例は、11月30日に開催された第8回高大接続システム改革会議の中で公表された。「共通テストへの記述式導入の考え方」としては、初等中等教育から高等教育まで一貫して「知識・技能」を基盤とした「思考力」「判断力」「表現力」を重視することが必要とし、その育成や評価にはマークシート式では限界があると説明している。

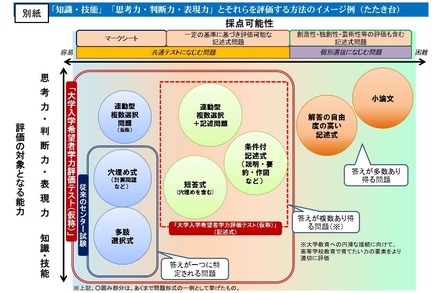

「評価方法のイメージ例(たたき台)」では、「大学入学希望者学力評価テスト」の採点可能性を図解。問題形式の一例として、従来のセンター試験と同様の「穴埋め式(計算問題など)」「多肢選択式」に加え、「連動型複数選択問題(仮称)」「連動型複数選択+記述問題」「条件付記述式(説明・要約・作図など)」「短答式(穴埋めを含む)」をあげている。

このうち記述式では、答えが複数あり得る問題として「連動型複数選択+記述問題」「条件付記述式(説明・要約・作図など)」「短答式(穴埋めを含む)」を示している。

また、同じく答えが多数あり得る問題である「解答の自由度の高い記述式」と「小論文」は、共通テストではなく、個別選択になじむ問題であるとしている。

高大接続システム改革会議が9月に公表した「中間まとめ」によると、大学入学希望者学力評価テストは平成32~35年度までの現行学習指導要領の下では短文記述式の問題、平成36年度以降の次期学習指導要領の下ではより文字数の多い記述式の問題を導入するという。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement