横浜市小学校情報・視聴覚教育研究会は8月21日、市内小学校の先生に向けたプログラミング教育とその模擬授業によるセミナーを開催した。参加者はプログラミング教育に関心および意欲をもっている先生方だが、自身にプログラミング経験はあっても、プログラミング授業の経験はないという先生がほとんどだった。若い先生だけでなくベテランの参加も目立つセミナーだった。

◆教材に触れることから始める

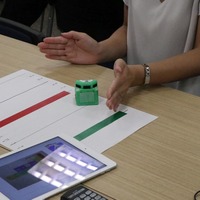

セミナーでは、東京学芸大学 教育実践研究支援センター 准教授の加藤直樹氏が講師を務めた。教材として利用したのは「SuBot(スボット)」というマイクロロボット。SuBotはロボット相撲という公式競技に利用されるロボットを小さくしたもので、車輪、LED、カラーセンサーと超音波センサーを内蔵し、プログラムによって、移動、ライントレース、障害物回避などを制御できる。プログラムは、ブロックプログラミングが可能なタブレット向けの専用ツールをダウンロードして行う。開発元の富士ソフトによると、2018年度に教育機関向けに提供する予定で、まだ試作品の段階だそうだ。

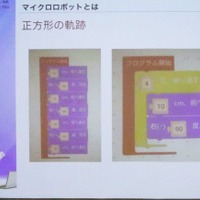

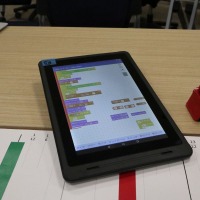

加藤氏は、まずロボットプログラミングの概要をつかんでもらうため、ロボットに四角を描かせるプログラムを作ってみせた。「前進」と「向きを変える」という命令ブロックをタブレットの画面で4回つなげればロボットは四角を描く。「繰り返し」ブロックを利用する方法も説明された。そして、参加した先生方に実際のプログラミングを体験してもらうため、障害物を検知したら45度向きを変えるというプログラムを紹介した。

受講者は4、5名ごとのグループに分かれ、テーブルごとにプログラミングに取り組んだ。障害物センサーの使い方など、必要な命令ブロックのアドバイスを受け、次々とロボットを動かし始める。単純なプログラムだが、授業さながらの「教え合い」や試行錯誤が見られた。

◆一般教科への展開事例を学ぶ:分数の掛け算

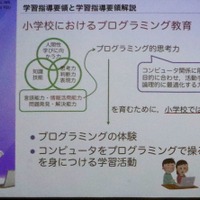

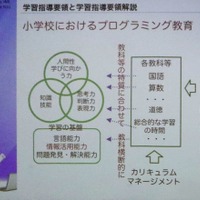

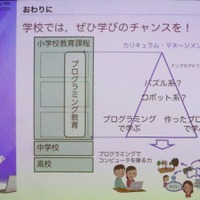

新学習指導要領において、

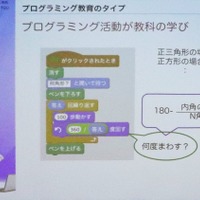

プログラミング教育は独立した教科ではなく、一般教科の中で利用するという位置付けになっている。そのため、国語、算数、理科、社会、英語といった授業の中でスクラッチ、マインクラフト、レゴ EV3などの教材、あるいはコンピューターを使わないアンプラグドプログラミング教育を展開する必要がある。

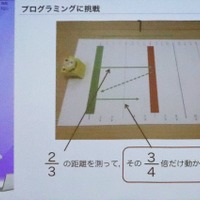

次の課題は「2/3×3/4をSuBotを使って可視化する」というものだ。この課題は、加藤氏が分数の計算を可視化することで、計算方法だけではない理解につなげるための試みとして作ったもの。その効果や意義は検証中とのことだが、授業展開へのヒントになればと課題に設定された。

プログラムの考え方は、紙の上に1/3や1/2といった位置を示す線を引き、2/3の距離まで進んでそこまでの移動距離を測る。次にスタート地点まで戻って、計測した距離の3/4(4で割って、3をかける)を計算してその距離を前進する。するとロボットは1/2の目盛りで止まってくれるはずだ。

プログラミングが始まると、テーブルを超えた情報交換やさらなる試行錯誤が必要となった。プログラムの全体が見通せなかったグループは、あらかじめ用意されたプログラムを動かすとどうなるか、そして次に何をすればいいか、といった具合に段階的なデバッグを行っていた。

実際の授業で子どもたちが直面するであろう課題や問題、疑問を、自ら体験することで理解でき、それを授業に役立てることができる。時間までに完成できなかったグループもあったが、実際のプログラミング教材に触れることで、授業のイメージがつかめたのではないだろうか。

◆教材による試行錯誤が探求心や気付きにつながる

座学では、加藤氏により新学習指導要領のうちプログラミング教育に関する改訂の背景とポイントがレクチャーされた。

まず、プログラミング教育が導入される背景には、情報化とグローバル化により加速度的に進展する社会に必要な「生きる力」=創造、自立、協働を育てることの重要性がある。そのため学習指導要領の学習の基礎に「情報の活用能力」が明記された。そして、情報活用能力のひとつにプログラミング的思考がある。これが、プログラミング教育が必修化されるいちばんの理由だ。

もうひとつのポイントは、プログラミング教育の目的は、小学生がプログラムを書けるようにすることだけではなく、コンピューターと社会のつながりを意識できるようにすることにあると加藤氏はいう。変化の目まぐるしい社会では、暗記やテストで測れる知識はすぐに古くなっていく。生きる力とは、課題を解決するための論理的思考に裏付けられるものである。

しかし、プログラムを教える教科が新設されるわけではないので、国語や算数といった通常の教科学習の中でプログラミング的思考や論理的思考を取り入れる必要がある。実はこれがもっとも難しいと加藤氏はいう。

一例として、新学習指導要領では一般教科への展開事例として「多角形」の単元を示している。今回のセミナーでも実践した、四角を描くプログラムは、向きを変える角度や繰り返しの回数の法則を利用して正n角形を描くようなプログラムになる。法則を気付かせるには有効だが、プログラムで使う公式は中学で習う範囲(多角形の内角の和など)だ。このギャップをどう教えるかは先生方の力量に委ねられる。

加藤氏は、SuBotに脈拍センサーや酸素センサーをつないで、理科の授業(心臓の働きや呼吸のしくみなど)に応用するなどの研究を続けている。多角形のプログラムでは、角度と移動距離を小さくしていくと曲線や円になることに気が付いた小学生もいるそうだ。

◆先生たちの教育・教え合いの重要性

セミナーを受講した千秀小学校(横浜市栄区)の堀教諭は、「プログラミング教育の研修は初めてではありませんが、今回のセミナーで感じたのは、やはり教える側、大人の側の教育は重要だということです。学校の中でも苦手意識をもつ方への支援は必要です。プログラミング教育導入にあたっての不安は、やはり機器の管理や設定、メンテナンスです。導入台数も多くなるので、サポーターやメンターの支援もほしいですね。現在は、個別指導学級の担当なのですが、タブレットを使った授業やロボティクス授業は、児童ごとの対応がしやすいと思っています。一般学級、個別支援学級にかかわらず、今回紹介された脈拍センサーなどは、写真や動画とは違った実体験での理解や気付きにつながり、ロボティクスのよさではないかと思いました。いくつか授業で展開したい例もあり、参考になりました。」と話していた。

学校のICT環境整備や予算といった問題もあるが、まずは先生方もプログラミング教材を体験してみて、部分的にも授業に取り入れることを検討する時期にきているのではないだろうか。そのためには、先行事例を共有するなど、知見を蓄積していくことが重要であると思われる。