子どもの勉強時間、母親が家庭学習に関わるほど長い傾向

厚生労働省は2019年5月15日、2010年出生児を対象とした「21世紀出生児縦断調査」の第8回(2018年)の結果を公表した。母親の家庭学習への関わりが多い方が子どもの勉強時間が長い傾向にあったほか、両親の読書習慣が子どもの読書量に影響を与えていることがわかった。

教育・受験

小学生

advertisement

「21世紀出生児縦断調査」は、21世紀の初年である2001年に出生した子を継続的に観察している調査と2010年に出生した子の比較対照などを行うことで、少子化対策など施策の基礎資料を得ることが目的。今回の2010年出生児の調査時点の年齢は8歳(小学2年生)。

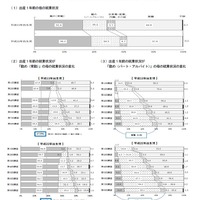

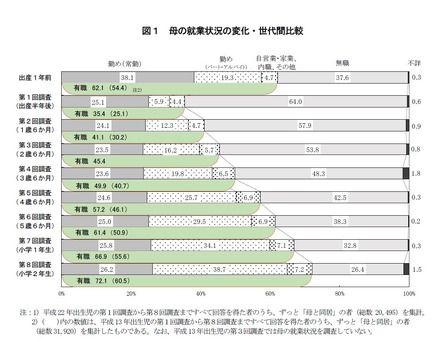

母親が有職の割合は72.1%で、2001年出生児(8回)の60.5%に比べて11.6ポイント高かった。就業状況の変化をみると、「勤め(常勤)」の割合は、第1回調査の25.1%から第8回調査の26.2%まで大きな変化はなかったが、「勤め(パート・アルバイト)」の割合は第1回調査の5.9%から第8回調査では38.7%と年々上昇していた。

出産1年前の就業状況が「勤め(常勤)」の母親のうち、第1回調査から第8回調査まで継続して「勤め(常勤)」である割合は38.7%。2001年出生児の27.5%より、11.2ポイント高かった。

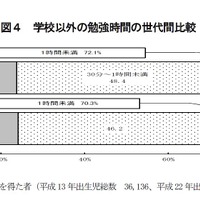

宿題や学習塾などを含めた学校以外での1日の勉強時間は、「30分~1時間未満」が46.2%ともっとも高く、ついで「1時間~2時間未満」25.8%、「30分未満」24.1%。勉強時間が1日1時間未満である割合は、2010年出生児70.3%、2001年出生児72.1%と、いずれも7割にのぼった。

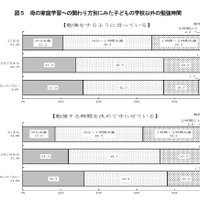

一方、母親の家庭学習への関わり方別にみると、「勉強をするように言っている」「勉強する時間を決めて守らせている」「勉強を見ている」「勉強をしたか確認している」という全項目において、「よくある」とした母親の方が、「ときどきある」「ほとんどない・まったくない」とした母親に比べて、子どもの勉強時間が長かった。

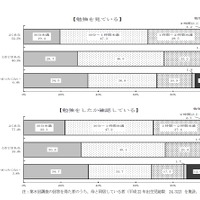

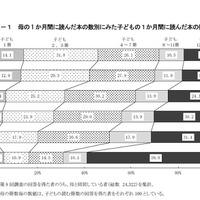

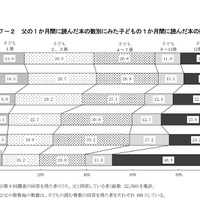

また、両親の読書習慣は子どもに影響を与えており、母親や父親が本(文庫・単行本など)を読む冊数が多くなるほど、子どもが本(児童書・絵本など)を読む冊数も多くなる傾向がみられた。

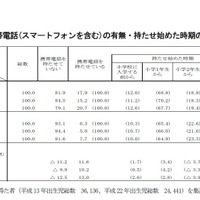

このほか、小学2年生に携帯電話(スマートフォンを含む)を持たせている割合は17.9%。2001年出生児の6.3%に比べて11.6ポイント高く、持たせた時期は「小学1年生から」が68.8%ともっとも多かった。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement