「新しい時代の通信教育」。そんなキャッチフレーズを聞いただけでもなんだかワクワク。この春小学校入学を控える6歳の娘が「ワンダーボックス」を体験したようすをリポートする。

家庭学習にも「新しい学び」が求められる時代

人工知能(AI)の台頭で、私たちの生活と教育は大きく変化している。大学では入試改革が行われ、小学校ではプログラミング、高校では理数探究など新しい授業がスタート。家庭学習においても新しい学びが求められている。

決まった答えの導き方を学ぶのが従来の学びだとすれば、これからの学びは自ら答えや課題を生み出し解決していく学びと言える。さらに、学校で教わった知識を自分のものにして活用するための「地頭」を育てる学びへ。「ワンダーボックス」では、今話題のSTEAM教育領域をカバーし、学校では学べない「思考力」そして「創造性」を、毎月届くキットとアプリの相乗効果で楽しみながら育てることができるという。

決められた正解のない時代、自分なりの問いや答えを見つけ出していくことが求められる時代を生きていく子どもたちのための教材とも言える「ワンダーボックス」は、いったいどんな内容なのだろうか。

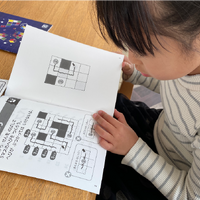

ボックス型のキットに同封されているのはトイ教材、ワークブック、ペーパーコンテンツの3種類(写真は一例)

ボックス型のキットに同封されているのはトイ教材、ワークブック、ペーパーコンテンツの3種類(写真は一例)開けた瞬間からワクワクの詰まった教材キット

届いた教材をさっそく開封してみると、箱の裏に「なぞとき」があり、解いた答えをアプリに入力することからスタート。ボックス型のキットに同封されているのはトイ教材、ワークブック、ペーパーコンテンツの3種類だ。

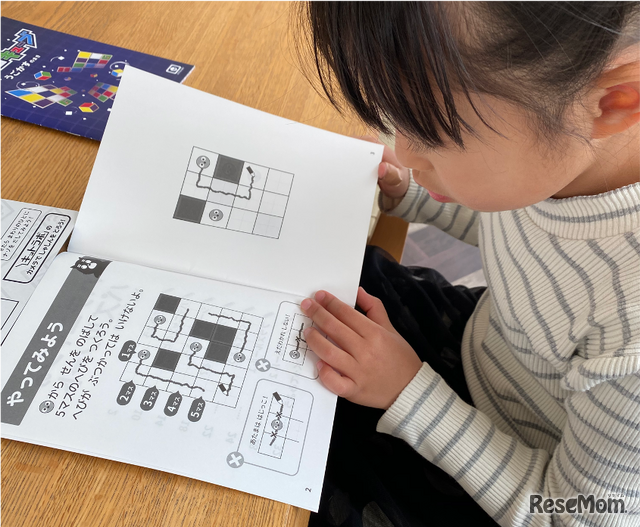

「早くはやく!」と待ちきれないようすの娘がまず手に取ったのは、ワークブック「ハテニャンのパズルノート」。鉛筆を握ると同時にパズル問題を解き始めた。はじめは簡単な問題から少し複雑な問題へ。「かんた~ん」「よしっ、できた!」「あれ?間違えた」と言いながら楽しそうに解いていく。

楽しみながら徐々に難しい問題に挑戦

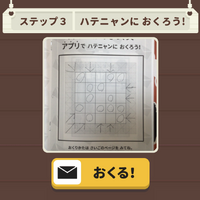

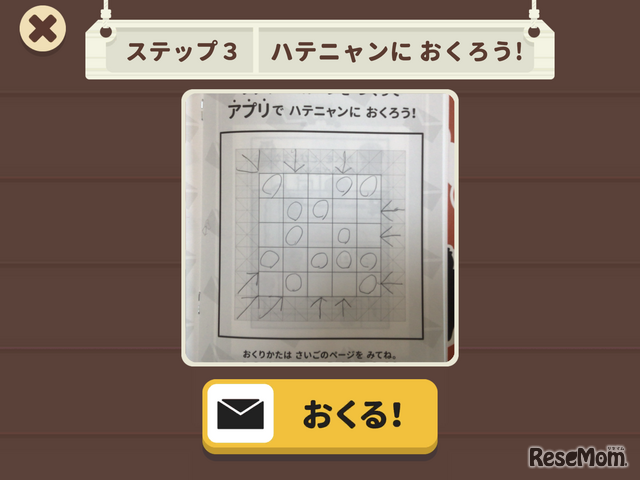

楽しみながら徐々に難しい問題に挑戦ひととおり解き終わったら、自分でパズル問題を作る「問題作り」にも挑戦。作った問題をアプリで撮影し送信すると、オリジナルキャラクターのハテニャンが解いて返事をくれる。

自分で作った問題にハテニャンからフィードバックがあるのも嬉しい

自分で作った問題にハテニャンからフィードバックがあるのも嬉しい続いて遊びだしたのは、トイ教材の「カラコロキューブ」。6面とも色が異なる16個の立方体を使い、シートに配置されたキューブの色を合わせて転がしながら解く「コロピタパズル」に挑戦する。はじめは簡単に解けたものの、ステージ1から4へレベルアップするにつれて徐々に難度が上がり、転がす道すじをじっくり考えないと解けなくなった。

どの色の面をどの方向に転がせばいいか、順序立てて手を動かすことがポイント

どの色の面をどの方向に転がせばいいか、順序立てて手を動かすことがポイント日ごろの娘は間違えたり、わからなくなったりすると、考えることを放棄しがちなのだが、親の予想以上に粘り強く取り組んでいた。真剣な表情でキューブを裏返したり戻したり、あれこれ動かしながら、見事ゴールにたどり着いてみせた。娘の「できた!」という弾んだ声に、親も思わず嬉しくなる。

同じ教材で違う遊びが楽しめるなど、飽きることがないよう工夫されている

同じ教材で違う遊びが楽しめるなど、飽きることがないよう工夫されている同じキューブのトイを使って、さまざまなバリエーションの問題が用意されている。「イメージキューブ」では「『うわ~いいにおい!』というセリフからイメージしたものをキューブで作る」というミッションに挑戦。「好きなように作っていいみたいだよ」と声をかけると、娘はかき氷やぶどう、お花を作って「見てみて~」と得意げに見せてくれた。まさに想像力と創造力を使う教材だ。

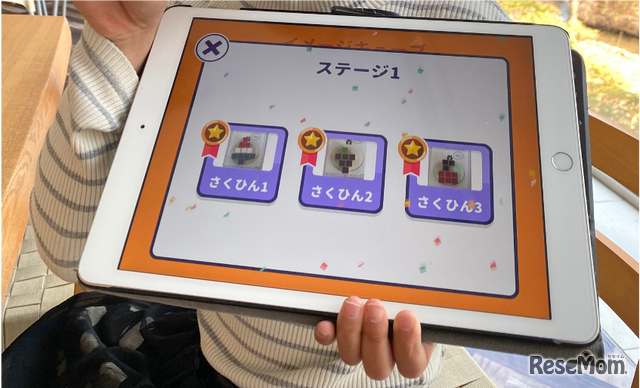

作ったものを撮影して、アプリ内に保存できる。トイ教材の多くが、アプリと連携して体験がより豊かになるように工夫されている

作ったものを撮影して、アプリ内に保存できる。トイ教材の多くが、アプリと連携して体験がより豊かになるように工夫されている 並べたキューブを撮影して読み込むと、メロディが流れる。アナログとデジタルが融合した遊び方が新しい

並べたキューブを撮影して読み込むと、メロディが流れる。アナログとデジタルが融合した遊び方が新しいアナログではできない思考・想像体験

キットと併せて毎月配信されるのが、アプリ教材だ。その数、なんと10種類。常にアップデートされ、子どもの興味や進み具合に合わせて新しいものが用意されている。「指示が順番に動く」「繰り返す」といったプログラミングの基礎概念が学べる「コードクラフターズ」、科学法則を感覚で理解できる「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」、一見まったく異なる2つの絵の共通点を見つけ出す「そっくりさがし」など、数理的思考力、プログラミングからアートまで、ワクワクするような良質なゲームがラインアップ。ゲームアプリと侮るなかれ、それぞれ、思考センス、発想力、論理性、情報リテラシーなどを遊びながら養えるコンテンツや良問が揃っている。

たとえば「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」では、ミッション達成を目指しながら、風、熱、光などの科学実験をシミュレーションする。実際にはなかなかできない実験をアプリ上で再現することで、感覚的に自然現象を理解することができる。

科学実験のシミュレーションができる「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」

科学実験のシミュレーションができる「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」4から6歳向けの思考力ゲーム「ジュニアランド」では、迷路やパズルなどの思考力問題を解きながら、タップ&ドラッグといったタブレットの基本動作を自然と学ぶことができる。

タブレットの基本操作が自然と身に付く、思考力ゲーム「ジュニアランド」

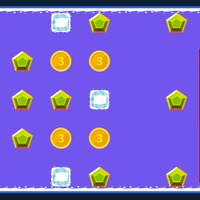

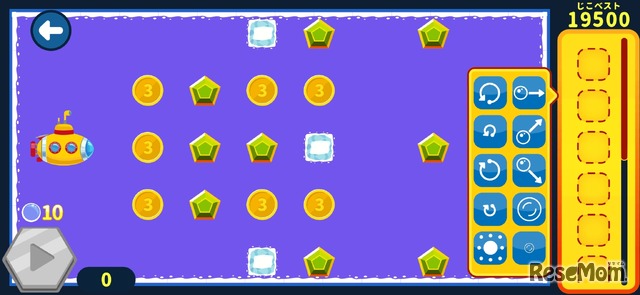

タブレットの基本操作が自然と身に付く、思考力ゲーム「ジュニアランド」プログラミングが学べる「コードクラフターズ」で、娘がまず挑戦したのは、宝箱(ゴール)を目指し、キャラクターが進む矢印の向きを考えて、並び替えるというミッション。「どの方向へ、いくつ進めばいいのか、同じ動きをくり返すにはどうすればいいのか」。春から始まる小学校でのプログラミング教育を前に、基礎概念を、ゲーム感覚で楽しく体得することができたようだ。

遊びながら「コード」の基礎を学ぶことができる「コードクラフターズ」

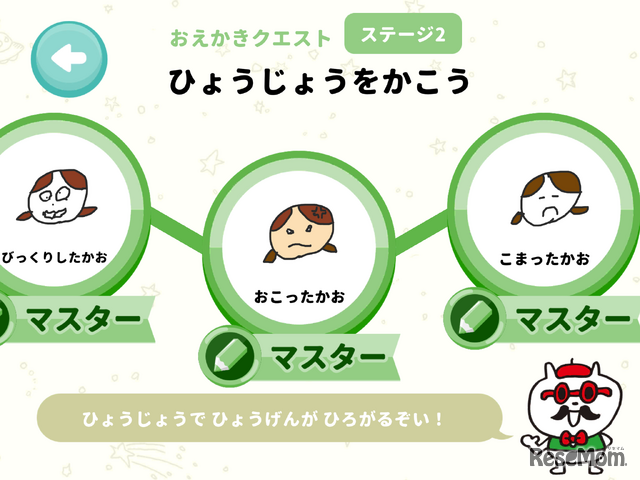

遊びながら「コード」の基礎を学ぶことができる「コードクラフターズ」お絵描きが好きな娘のお気に入りは「ずっこけびじゅつかん」。紙ではなく、タッチペンとタブレットでお絵描きをするというのが新鮮なようで、集中して取り組んでいる。すぐに色の塗り方や消し方をマスターすることができた。動物や乗り物、人の顔など、「おえかきクエスト」と呼ばれるお題に合わせて、次々とオリジナルの絵を描いていく。描いたものを見せてもらったが、この短時間のあいだに「怒った顔」「悲しい顏」の表情の描き分けができていることに驚いた。

「2コマまんがのオチを描こう!」のコーナーでは、自分の描いた絵がアニメーションのように移り変わるのが楽しそうだ。次の日も保育園から帰宅後、すぐにこの「ずっこけびじゅつかん」を開き、続きを楽しんでいた。

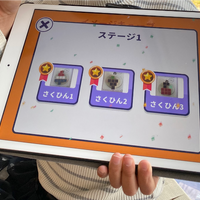

描いた作品はゲーム内の「びじゅつかん」に公開して、他のお友達と共有することもできる

描いた作品はゲーム内の「びじゅつかん」に公開して、他のお友達と共有することもできる 対戦型のボードゲームも入っている。ルールは単純だが頭を使う

対戦型のボードゲームも入っている。ルールは単純だが頭を使う知育アプリ「シンクシンク」も収録

アプリ教材の中には、世界150カ国120万人が利用する知育アプリ「シンクシンク」の問題も、有料コースの内容までたっぷりと収録されている。10歳までの幼少期には、知識やスキルを身に付ける学習だけでなく、目の前の課題に楽しく没頭する体験が必要だという。その体験をともなった学びを引き出してくれるのがこのアプリだ。海外の調査によると、この「シンクシンク」を使ったクラスと使わなかったクラスでは、算数やIQの偏差値に6.0ポイント以上もの差が生じ、学力への効果が実証されたという。

ちなみにこの春小学4年になる息子は、幼児期に「シンクシンク」を毎日のように夢中でプレイし、ランクインを目指していた。その真剣な姿を見て「この子は算数や図形が好きなんだな」ということに気付き、算数の力を伸ばしてあげたいと思うきっかけとなった。近頃は中学受験を見据え、本格的な受験カリキュラムが始まったが、いくつもの図形が組み合わさった思考力問題にも「おー、楽しそう!」といって笑顔で取り組む姿は、我が子ながら尊敬する。

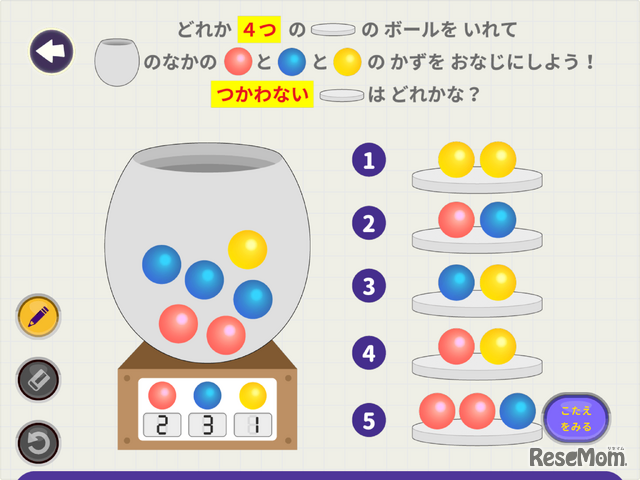

娘は、ビジュアルに特化した思考力問題が満載の「アトラニアスのちょうなんもん」に挑戦。トレーニング、マスター、ウルトラクラスと難易度がわかれているが、ウルトラクラスは大人も思わず頭をひねるほど難しい。娘は「マシンに入ったカラフルなボールを同じ数にする」という問題を前に少し考え込んでいたが、しばらくすると「これ!」と見事答えを導き出すことに成功。「考えることは楽しい」という感性や学びを楽しむ姿勢を、自然と養ってくれるアプリが満載だ。

「アトラニアスのちょうなんもん」。じっくり考える過程そのものが子どもを伸ばしてくれると実感できる

「アトラニアスのちょうなんもん」。じっくり考える過程そのものが子どもを伸ばしてくれると実感できる未就学児でもひとりで進められる

デジタル、アナログともに、子どもと何か新しいことに取り組む際に我が家でありがちなのが、まず親が説明を読んだは良いが、やり方が理解できず、ひとまず親ができるようになるまで、子どもには「また今度時間があるときにね」といって誤魔化すパターン…。「ワンダーボックス」の体験初日、開封してから1時間ほどキット教材やアプリゲームを楽しんだ6歳の娘だが、そう言えば、やり方や内容について親の私に助けを求めて来ていないことに気付く。「まず親がやり方を覚えてから」という今までの悩みはどこへやら、まったくの取り越し苦労だった。

ワークブックの内容もわかりやすく、アプリゲームは各コンテンツに導入動画がある。それを見れば内容がわかるようになっており、6歳の子どもが初めて手にしても直感的にルールを理解し操作できる。ビジュアル、作り込みが工夫されているという点も「ワンダーボックス」の魅力のひとつだ。

ステイホームで子どもと過ごしたり、在宅で仕事をする保護者も多い昨今、タブレットやキットを渡してあげるだけで付きっきりでサポートする必要がなく、子ども自身で取り組んでくれるというのは、保護者にとって非常に有難いことではないだろうか。しかも、タブレットから流れるのは、巷のアプリゲームにありがちな電子音ではなく、ずっと聞いていたくなるような心地の良い音楽なのも気に入った。

年齢や発達段階に合わせたコンテンツを提供

「ワンダーボックス」は、4から10歳(年中から小学校4年生)を対象としている。

年中・年長は「自信と興味を育てる」、小1・小2は「理系センスと問題解決力を磨く」、小3・小4は「未来につながる力を身に付ける」といった狙いが設定されており、それぞれの発達段階において大切なことを感じ、考え、吸収していけるようにカリキュラムが構成されている。子どもの進み具合に応じてアプリ内で難易度が自動的に調整されていくというように個々に最適化されるのも、デジタル教材ならではのメリットだ。その子のレベルに合わせて、遊びながらも手ごたえを感じられる問題がしっかり用意されている。知識やスキルの積み上げを前提とせずに作られているため、年齢や時期を気にすることなく、興味を持ったタイミングでいつでも始めることができるのも、保護者にとっては嬉しい点だ。

また、その日に何をやるかは子どもの自由。こなすべき課題が決められていると子どもにとっては、やらなければいけない苦痛なものになりかねないが、たくさんの教材の中から「自分の好きなもの」を選んで取り組むことで、結果的に「楽しいから続く」状態に導くことができる。

「ワンダーボックス」が毎日の“楽しみ”に

「ワンダーボックス」が我が家にやってきて半月、娘はすっかり気に入ったようで保育園から帰ってくるとすぐに「やっていい?」と楽しそうに取り組んでいる。

コンテンツ自体のおもしろさや奥深さはもちろん、これからの子どもたちが身に付けておくべき「自分の頭で考える力」「試行錯誤する力」「イメージ(抽象化)する力」、夢中で取り組み「難しいけどできた」という成功体験。これらすべてが「ワンダーボックス」には詰まっていると感じた。

学校ではできないこと、親もうまく教えられないこと、でもきっと未来の子どもたちに必要なもの。そんな力を育んでくれるのが「ワンダーボックス」だ。習い事を増やすほどの時間はないが、好きなことをどんどんやらせたい。そんな家庭にこそおすすめしたい。ぜひ子どもと一緒に自由な学びを体験してみてほしい。

詳しくはこちら