受験生には避けて通れない「模試」。その成績となれば、受験生だけでなく保護者も、まず気になるのが「志望大学判定」だろう。

しかし、D判定やE判定から逆転合格を成し遂げた受験生は皆、「模試の成績表を生かし、日々の学習に反映させたことが合格につながった」と口をそろえる。一体、模試の成績表のどこに、逆転合格を可能にする秘策があるのか。

駿台模試を実施する駿台予備学校の入試情報室 塩俵正敬氏に話を聞いた。

志望大学判定の活用方法、知っていますか!?

--大半の受験生は、模試の成績が返ってくると真っ先に志望大学判定をチェックし、本人のみならず保護者もその結果に一喜一憂してしまいがちです。まず、模試の成績を見る「前」の心構えを教えてください。

まず、心に留めていただきたいのは、模試の成績表というのは、自分の未来ではなく現在地を知るためのツールだということです。

特に夏までは、現役生と既卒生の間に差が出やすく、現役生の中には思うような評価が出ず、落ち込んでしまう人も多いと思います。しかしこれは毎年のように起きていることで、模試の結果を活用し、自分の行きたい大学に対して、どこをどれくらい頑張るかがわかれば十分挽回できます。一方で既卒生は、この時期に良い結果が出ても安心はできません。夏以降、現役生が追い上げてくることを織り込んで、気持ちを緩めず、努力を続けることが重要です。

--大学受験で志望校に合格するには、弱点の克服が大きな課題です。このために模試の成績表はどのように活用すれば良いでしょうか。

模試の成績表には、見るべき順番があります。おそらくほとんどの受験生と保護者の皆さんが真っ先に確認したくなるのは「志望大学判定」だと思いますが、そこで一喜一憂して終わってしまっては模試を受けた意味がありません。

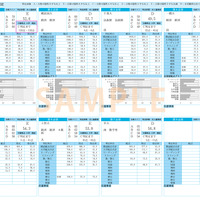

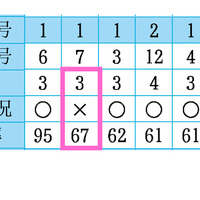

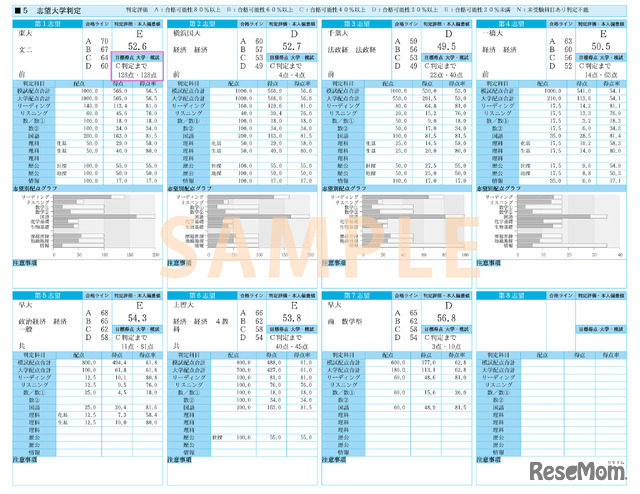

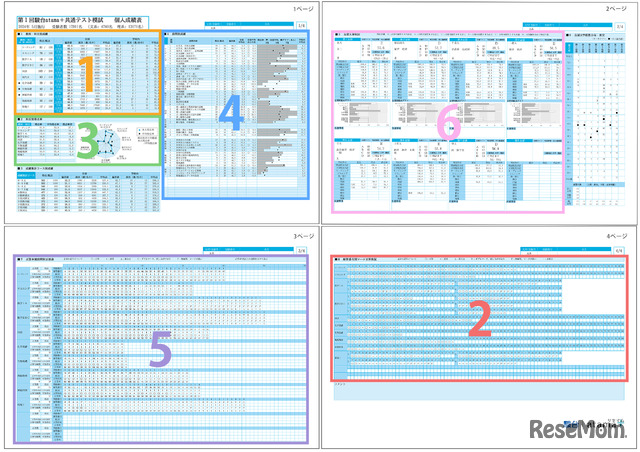

こちらは5月に実施した「第1回駿台atama+共通テスト模試」の成績表のサンプルです。志望大学判定を真っ先に見るなら、いちばん注目すべきは判定の下にある「目標得点」のところ。判定を上げるためには何点足りなかったか。その点数をまず頭に入れ、各指標を見て自己分析をします。これが出発点です。

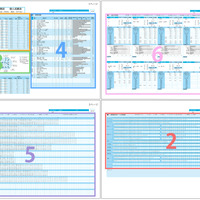

では、ここから模試の成績表のもっとも効果的な見方を紹介していきましょう。※(数字)は項目番号

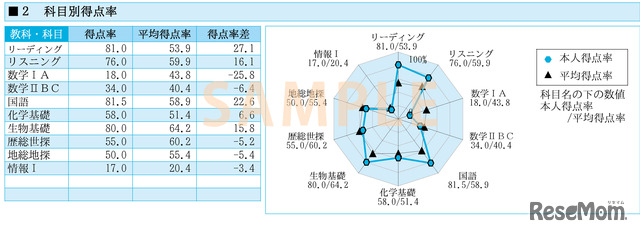

■模試成績表を見る順番:1.教科・科目別成績(1) → 2.解答番号別マーク正答状況(8) → 3.科目別得点率(2) → 4.設問別成績(4) → 5.正答率順説問別正誤表(7) → 6.志望大学判定

1.教科・科目別成績(1)

最初に確認したいのは、教科・科目ごとの成績です。試験後の自己採点による手応えどおりか、得意科目でしっかり得点できているかを確認しましょう。

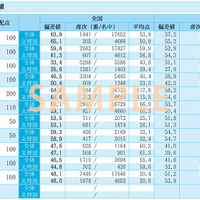

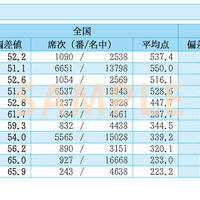

この成績表からは、どの教科・科目にどれくらいの伸びしろがあるかが見えてきます。たとえばこのサンプルだと、数学IAは全国平均まで25点、満点まで82点足りません。一方で英語は、リーディングの満点まで19点、リスニングでも24点で、偏差値も63.9と得意科目であることがわかります。

こうして見ると、英語より数学IAに大きな伸びしろがあることは明らかです。先ほど、志望大学判定を見る際に、判定を上げるために何点足りなかったかを自己分析の指標にすると言いましたが、受験で最優先すべきは、まずは苦手科目を標準的なレベルにまでもっていくこと。ここでは、数学IAが全国平均に届くだけで、複数の志望大学の判定を上げることができるのです。

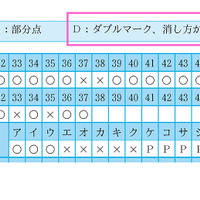

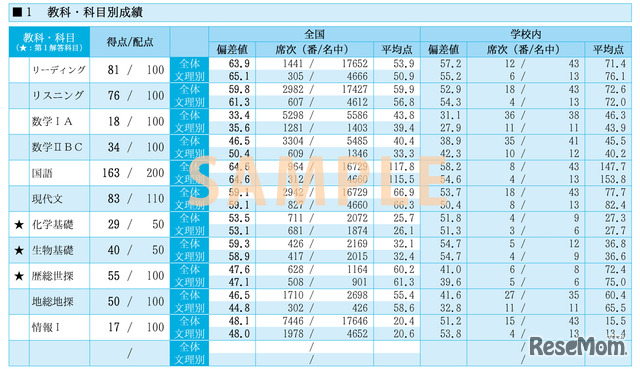

2.解答番号別正答状況(8)

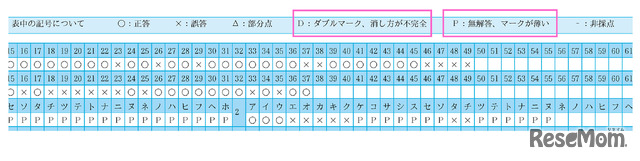

ここを2番目に見るのは意外に思われるかもしれませんが、自己採点の結果は出願校の決定に影響しますので、マークミスは軽視できません。駿台の集計によれば、既卒生の国公立大学志望者でも、自己採点がノーミスの人は約15%。多くの人が自己採点とは10点ほど誤差のあることがわかっています。入試本番では1点の差でも合否が分かれますから、これは非常に大きな誤差です。「解答番号別正答状況」には、D(ダブルマーク、消し方が不完全)、P(無回答、マークが薄い)などミスの原因も示してありますので、なぜ誤差が出てしまったのかを分析し、自己採点の精度を上げていくことが重要です。

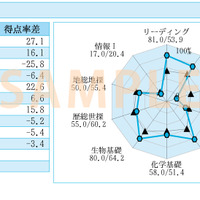

3.科目別得点率(2)

続いて、「科目別得点率」を見ていきます。このグラフからは、平均点と比べて自分がどの科目が弱いかがはっきりとわかります。模試の後は復習が欠かせませんが、限られた時間の中で効率よく進める必要があります。それには優先順位付けが不可欠。まずは平均点より凹んでいる科目が優先課題です。

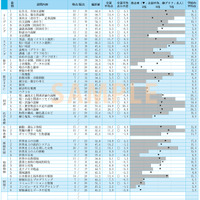

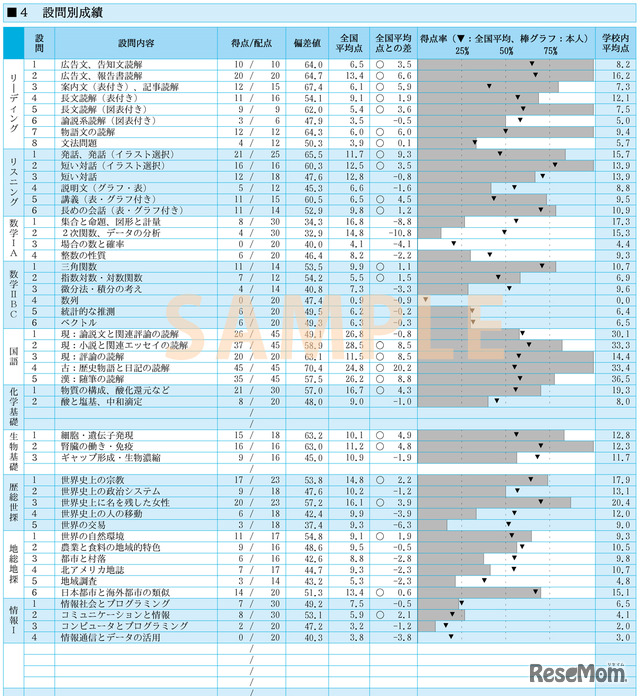

4.設問別成績(4)

3の「科目別得点率」では科目毎の得意・不得意を確認しましたが、ここではさらに詳しく、分野別の得意・不得意がわかります。棒グラフが本人の得点率で、三角(▼)は全国平均を示しています。さらに、「全国平均点との差」の列では、平均点からどの位離れているかがわかります。この成績表だと、たとえば英語のリスニングでは、全体では平均点を上回っているものの、「短い対話」「説明文(グラフ・表)」の設問では平均点を下回っています。不得意科目ではないと思っていても、こうして詳しく見てみると、まだ弱点分野が残っていることがわかります。

つまりこの表は、ピンポイントでどの分野が力不足かを把握するためのツールです。漫然と復習するのではなく、そこを優先的に強化することによって、得点力をもっとも効率的に上げることができるのです。

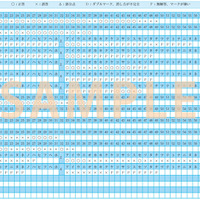

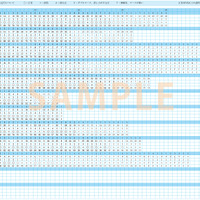

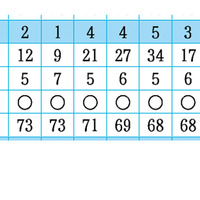

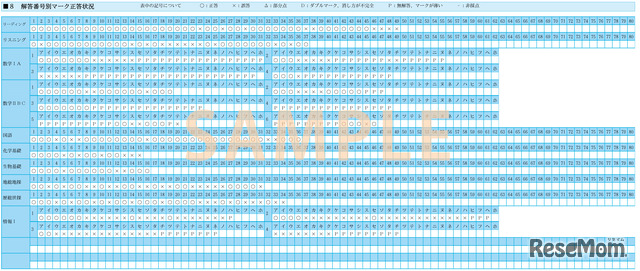

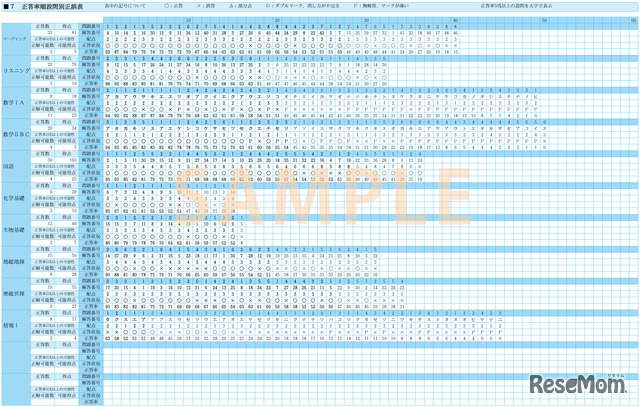

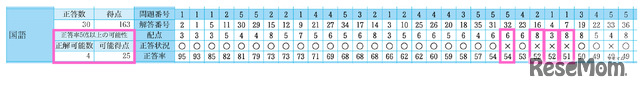

5.正答率順設問別正誤表(7)

最後の方にあるこの表は、「どう見てよいかわからない」「しっかり見たことがない」という人が多いかもしれません。ところが実は、非常に活用価値が高い重要なデータです。この表では、設問の正答率順に解答状況が並んでおり、左にいくほど正答率が高かった、すなわち易しい問題だったことになります。

ここでは、次の2つが確認できます。

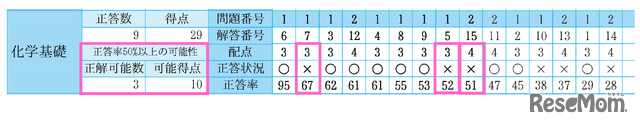

①基礎に穴はないか

この成績表の受験生は教科・科目別成績(1)の表から化学基礎では今のところ標準的な学力があるように見えます。ところがこの表を詳しく見ると、正答率50%以上の問題を3つも落としていることがわかります。その3問で10点分。半分以上の人が得点できる問題で10点というのは痛い失点です。このように、表の左側で×が付いている問題があるかどうか確認し、正答率が高い問題でなぜミスをしてしまったのかを分析した上で、しっかりと復習するようにしましょう。

②あと何点上積みできるか

左から2番目、3番目の列には、科目ごとに「正解可能数」「可能得点」という欄があります。ここでは、正答率50%以上の問題のうち、自分が間違えた問題数と失点した点数が書かれています。正答率が50%以上というのは、対策をすれば短期間で得点できる可能性が高い問題です。

この成績表では国語が64.6と高い偏差値ですが、「正解可能数」は4問もあり、得点にすると25点分です。25点というと、200点満点の10%以上ですので、ここが解けていれば出願できる大学が変わる可能性があります。

このように、得意科目だと思っていても、意外にまだ基礎的な部分で穴があったりするので、本番では取りこぼしがないよう、原因の究明と対策を怠らないようにしましょう。

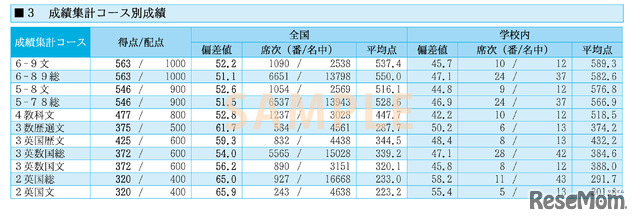

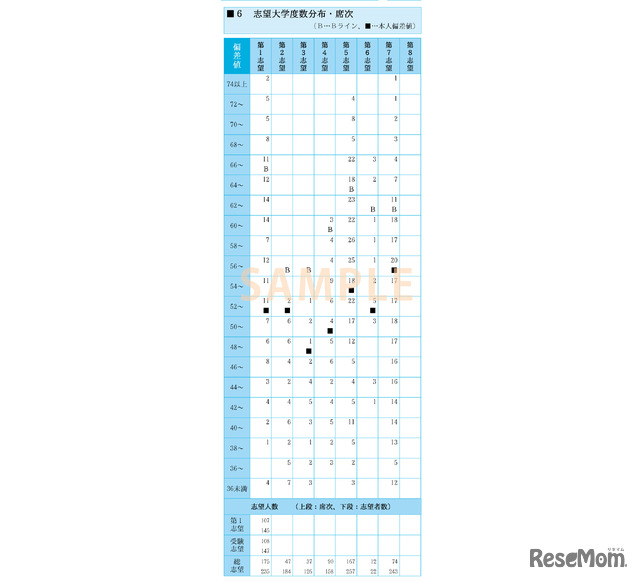

なお、(3)の成績集計コース別成績、(6)志望大学度数分布・席次は現在の立ち位置の目安です。ぜひ、参考にしてください。

新課程に変わる共通テストで意識すべきは「時間」

--今年度は新課程への移行で、情報が新たに加わるほか、教科によって出題形式や制限時間が変わります。この点について、模試の段階から気をつけておくべきことがあれば教えてください。

新課程に移行する今年度からは、情報が加わる上、試験時間が数学ⅡBで70分、国語で90分と10分ずつ長くなります。集中力の持続や解答のペース配分がカギになりますので、模試でこのボリュームに慣れておくことが必要不可欠です。

なお、模試では2日間で行われる共通テストの時間割を1日で実施します。受験生にとっては体力的にも大変なスケジュールだと思いますが、これも本番に備えた大切なトレーニングです。本番前と同様、前日にはしっかりと睡眠時間を確保し、体調管理、時間管理も意識して模試に臨んでください。

--普段の学習ではどのようなことを意識すれば良いでしょうか。

2次試験に比べ、共通テストには難解な問題はほとんど出題されません。では、なぜ点数に差が出るのか。大きな要因の1つは「時間配分」です。どの教科も読む量が増え、時間がタイトな試験になっているのです。

そのため、夏休みまでは苦手科目を克服するためのインプットを中心とした学習で良いですが、秋以降は本番での時間配分を意識したトレーニングを行なってください。お勧めしたいのが、制限時間を本番よりも5分短めにすること。そうやって負荷をかけたトレーニングが有効です。

ケアレスミスで片付けない

--模試の成績を見た「後」はどのような心がけが大事ですか。

成績表をじっくり読むことで、自分がどこで点数を落としているのかがわかったと思います。大事なのは、その原因が学力的に解く力が不足していたのか、時間が足りなかったためなのか、ケアレスミスなのかを分析することです。

ただし、ここで多くの受験生が陥りがちなのは、「ケアレスミスだから」と軽んじて、同じミスを繰り返してしまうことです。「この問題は、なぜケアレスミスをしてしまったのか」を分析し、「最後の設問だったので、時間が足りずに計算ミスをしてしまった」といったように、気付いたことを書き留めておくと、自分がミスをするパターンが見えてくるでしょう。

一方で、本当は実力不足で解けなかったのにケアレスミスで片付けてしまうのも問題です。特に正答率が高い問題のミスは、多くの人が解けた問題を落としているという事実を受け止め、解答解説をさらっと読んで終わらせず、なるべく手を動かして復習しておく必要があります。

--模試で出た問題の解き直しや復習はどのくらいするべきでしょうか。

入試本番の問題にはオーソドックスな問題も多く出題されます。受験生がいちばんショックを受けるのは、見たことがある問題が解けなかった時ではないでしょうか。では、そのオーソドックスな問題はどこにあるのか。それは教科書や模試です。

ですから、正答率の高いオーソドックスな問題については、「もう一度出題されたら必ず解ける」ようになるまで復習することが大切です。ケアレスミスではなく実力不足である場合は、教科書に戻り、いくつか基本的な類似問題を解いたり、公式の根本的な理解を見直したりすることで、基礎をしっかりと固めておきましょう。

--高1・高2でも模試は受けた方が良いですか。

まだ高1・2年生だと「部活が忙しくて模試を受ける時間がない」「実力が伴っていない」などの理由で模試を避ける人もいますが、むしろそういう人こそ模試を受けてほしいと思います。というのも、今日お話ししたように、模試の成績を客観的に見ることで、現在の立ち位置を確認し、今、自分に何が足りないか、日ごろの学習の優先順位がわかるからです。

模試をうまく活用し、早い段階から学習を効率的に進めれば、確実に現役合格につながります。

--最後に、受験生と保護者の方にメッセージをお願いします。

「判定が悪い=合格できない」と捉えがちですが、A判定やB判定が出ているからといって必ず合格できるわけではありません。毎年のように、この時期はD判定やE判定でも、第一志望をあきらめず、春には見事に逆転合格を勝ち取っていく先輩たちがたくさんいます。

そして、逆転できた要因として共通するのが、模試の丁寧な復習です。模試で伸びしろを見つけ、着実に実力を付けていくことで、これからまだまだ伸びていきます。受験生も保護者の方も、判定だけにとらわれず、合格に近づく最強のツールとして、模試を最大限に活用してください。

模試の価値は成績表にこそあると言っても過言ではない。判定のアルファベットを確認するだけでは、あまりにももったいない。受験生には、ぜひこの貴重なツールを最大限に生かして、効率的かつ確実に目標に向かって進んでいっていただきたい。

駿台模試というツールで自分の現状を知ろう伸びしろを見つけたら駿台の講習会で実力をつけよう