ベネッセ教育総合研究所は、東京大学社会科学研究所との共同調査「子供の生活と学びに関する親子調査」(2015~23年)の結果から、学校外の学びにかかる教育費の実態を明らかにした。調査によると、子供1人あたりの教育費は小学生で微増、中高生ではほぼ横ばいで推移している。また、都市部ほど教育費支出が多く、世帯年収による格差も顕著であることが判明した。

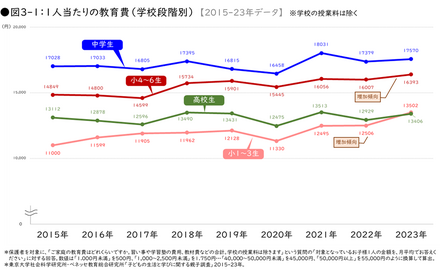

2015年から2023年にかけての子供1人あたりの教育費の変化を学校段階別に見ると、小1~3年生は11,000円から13,502円に、小4~6年生は14,849円から16,393円に増加している。一方、中学生は17,028円から17,570円に、高校生は13,112円から13,406円へとほぼ横ばいで推移している。

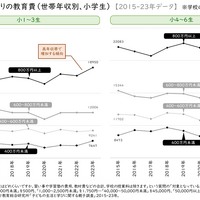

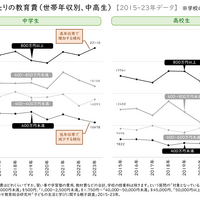

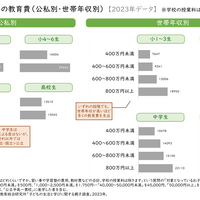

世帯年収別の分析では、小1~3年生の「800万円以上」の高年収世帯で教育費が増加傾向にあり、他の年収帯との差が広がっている。小4~6年生では各年収帯ともほぼ横ばいだが、他の学校段階に比べて世帯年収による教育費の差がやや大きい。中学生では「800万円以上」の世帯で支出が増加する一方、それ以外の年収帯では低下しており、格差が拡大している。

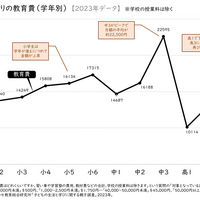

学年別では、受験を迎える小6、中3、高3で支出が増加しており、通塾率と同様の変化が見られた。小学生では小6が17,315円でもっとも高く、中学生では中3がもっとも高く22,595円となる。高校生は高1で10,114円と全学年中もっとも低い金額になり、高3にかけて再び17,259円まで増加する。

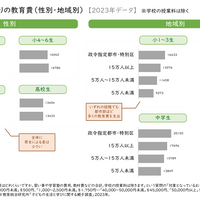

属性による教育費の違いも明らかになった。男女差はいずれの学校段階でも小さいが、地域差は居住する自治体の人口規模によって存在する。すべての学校段階で「政令指定都市・特別区」の支出がもっとも多く、人口規模が小さくなるごとに支出額は減少し、「5万人未満」の支出がもっとも少ない。都市部ほど教育費支出が多く、たとえば小4~6年生では「政令指定都市・特別区」と「5万人未満」で2倍近い開きがある。

通学する学校の設置者(公立と私立・国立)による違いも顕著だ。小学生では「私立・国立」に通う子供の方が「公立」に通う子供よりも支出が多く、小1~3年生では2.2倍、小4~6年生では1.8倍の開きがある。ただし、中学生になるとこの差はなくなり、高校生も公私差は相対的に小さい。

世帯年収別による違いでは、いずれの学校段階でも高年収であるほど支出が多い。「400万円未満」と「800万円以上」では、小1~3年生で2.5倍、小4~6年生で2.6倍、中学生で2.1倍、高校生で2.0倍の開きがある。

ベネッセ教育総合研究所の木村治生主席研究員は、これまで3回にわたって習い事の実態、学習塾の実態、教育費の状況を概観してきた。全体に傾向は類似しており、経年では習い事率も通塾率も教育費支出も、ほぼ横ばい(小学生の教育費だけ微増)で推移している。男女差はほぼないが、居住する地域別では人口規模の大きい都市部ほど、世帯年収では高年収帯ほど、習い事や通塾が盛んで、教育費支出も多い傾向が見られた。

ただし、学年別では習い事と通塾で違いがある。習い事率は小学生がもっとも高く、学校段階が進むにしたがって大きく落ち込む一方で、通塾率は受験を迎える学年で高く、中3がもっとも高かった。教育費支出は通塾率と同じ変化を示し、受験学年で高い傾向が見られる。

近年、教育費負担の重さが社会課題として指摘され、子育てのしにくさや不安感の高まりの原因とされている。文部科学省は2年おきに「子供の学習費調査」を実施しており、これにより継続して変化を見ることができる。調査年度や学校段階、公立・私立によって多少の違いはあるが、子供の学習にかかる費用は概ね増加傾向にある。

一方で、習い事や通塾に関しては、信頼のおける継続調査は少ない。小学生では8割が習い事をしたり、中3では半数以上が塾に通ったりするなど、学校外で学んでいる子供は少なくない。どのような子供がどのような学校外での学びを行っているのか、また、その機会を得られていないのは誰なのかを分析して、これからの学校外の学びのあり方を考えることが必要である。