難関中学合格への登竜門として知られる浜学園の「最高レベル特訓」。そこには緻密に練りあげられたカリキュラムと独自の指導法が存在する。浜学園の副学園長で算数教科責任者を務める小澤博則先生に、“算数脳”の作り方について語ってもらった。

灘中合格者日本一の浜学園が考える算数の思考力とは

--中学入試で難関校合格を目指すには、算数はとても重要な教科です。浜学園の「最高レベル特訓」(以下「最レ」)はその登竜門として知られていますが、どのようなコースなのでしょうか。

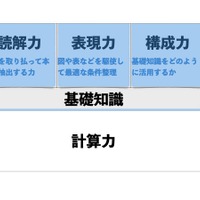

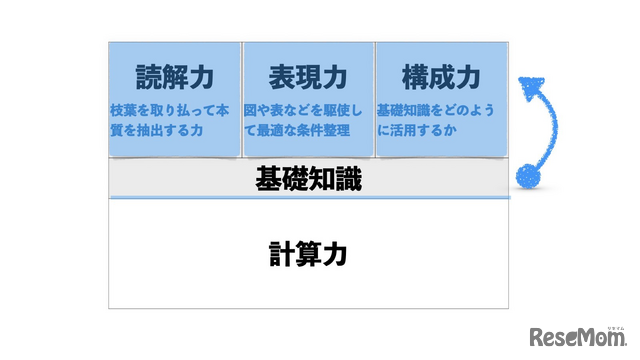

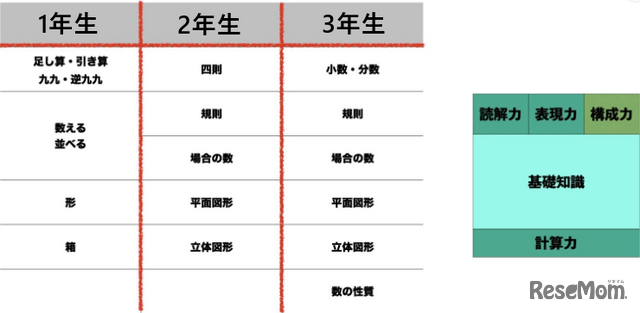

難関中学合格を目指し、「計算力」「基礎知識」「読解力・表現力・構成力」の3段階で構成されたカリキュラムを通して算数の面白さに触れてもらい、応用力や発展的な思考力を育てる特別講座です。

受講資格 * を設けており、授業は1年生から3年生までは月に2回、4年生から6年生までは週に1回のペースで実施しています。

* 受講開始月より起算して過去3回に行われた公開学力テストで次の成績を1回以上収めている場合に、受講資格が与えられる。1年生~3年生:算数偏差値(または2科偏差値)58以上、4年生~6年生:算数偏差値(または3科偏差値)58以上(6年生はいずれも60以上)。新4年生の3科総合順位は1月までは2科。新1年生の公開学力テストは6月から実施のため、始講月の4月から受講希望の場合は別途「受講資格判定テスト」を受ける必要がある。

--灘中をはじめ、難関校を目指すご家庭から評価の高い「最レ」。最近では首都圏でも関心が高まってきています。浜学園の「最レ」ならではの強みはどこにあるとお考えですか。

「最レ」=難問をひたすら解くといったイメージをもたれるかもしれませんが、決して漠然と難問に挑ませているわけではありません。よく「難関校の算数には思考力が大事」と言われますが、算数の思考力は、問いに対してやみくもに手を動かす試行錯誤では育たないのです。

我々が目指す算数の思考力とは、計算力と基礎知識をしっかりと身に付け、これを土台にしながら

◆読解力:設問文を正確に読み取り、何が問われているのかを理解する力

◆表現力:条件を整理し、図式化したり式に落とし込んだりする力

◆構成力:考えたことを筋道立てて組み立て、解答としてまとめあげる力

を活用できる力として育てていくこと。そうやってはじめて、初見の問題にも見通しを立てて解き切る力が身に付くのです。

最難関校だからこそ問われる「算数の本質」を理解する

--学年ごとのカリキュラムを教えてください。低学年(1~3年生)ではどのような問題に取り組むのですか。

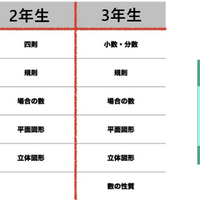

低学年では、算数を楽しめるようになることが最優先です。だからと言って、パズルのような問題を扱うだけではなく、単純な先取り学習をするのでもなく、誰もが知っている知識を活用して、少し長めの文章を読み解くことで本質的な算数体験をしながら、算数を好きになってもらうことを目標にしています。

1年生では、まずは算数を好きになってもらえるよう、足し算引き算の知識だけを使って、さまざまな算数体験をしてもらいます。

2年生になると、ひらめきに頼る問題だけでなく、さまざまな文章題を通して、条件を整理し、考えを組み立てて答えを導くという、算数の本質的な楽しさに触れることを目指します。

そして3年生までに複雑な四則混合計算や小数、分数も含めた計算力を習得し、「数論」「図形」「文章題」の難問に取り組みます。こうして自分で考えることの大切さに気付き、それを実現する力を身に付けていけるのです。

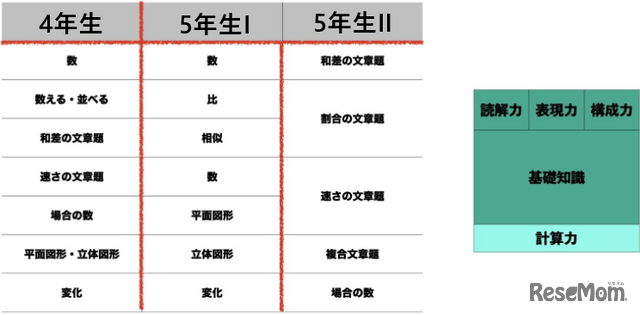

--4、5年生になると授業が週に1回となり、月に2回だった低学年と比べてペースアップしますが、どんなカリキュラムになっていくのでしょうか。

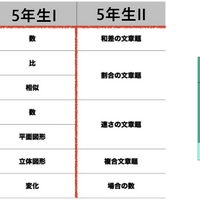

4、5年生になると、基礎から応用への橋渡しとなるような、より深い受験算数の主要部分に入っていきます。ただし、難関校を目指すからといって、どこよりも速く先取りで進めていくわけではありません。我々はカリキュラムを設計するうえで、受験算数でもっとも重要な「条件を整理し、考えを組み立てて解答を導く力」が自然に身に付くよう、「どの順番で学ぶか」を徹底的に考え抜いています。

たとえば「比と割合」の単元は、4年生から取り組む塾も少なくありませんが、浜学園では5年生から本格的に扱います。というのも、先取りしたからといって子供がその本質を理解できているとは限らないですし、何よりもその前段階で学ぶべきこと(この場合は「1あたりの大きさ」)を端折ってしまう危険性があるからです。

つるかめ算の解法のテクニックも、一般的には面積図を使って教えられることが多いようですが、浜学園では「亀0匹鶴12羽のときは足の数が24本。では亀1匹鶴11羽だった場合、足の数はどうなる?」といった具合に、実際に鶴と亀の足の数が「ともなって変わる」ことの経験からスタートします。

抽象的な概念は、解法の暗記で解けるようになったつもりでも、本質が理解できていなければすぐにメッキは剥がれます。浜学園では、そうやって生徒が「本質をつかめるように」を意識し、単元ごとの進め方や教材も含めて「どう教えるか」「どんな順番で学ぶと理解が深まるか」を緻密に計算してカリキュラムを練り上げているのです。

--難関校だからこそ、算数の本質が問われる。だからこそ「最レ」では、ていねいにスモールステップを踏んでいく。そうやって子供の発達段階に合わせて一歩ずつ進めていけば、算数の本質を納得感をもって理解できるようになるでしょうし、「算数が得意になった」という自己効力感にもつながりそうです。

まさにそのとおりです。さらに4年生からは、保護者の手を借りずに1人でもできるようになること、つまり自立学習が目標になります。特に、受験学年の前にあたる5年生は講義Iと講義IIに分かれ、講義Iでは基礎力を、講義IIでは条件整理力や論理力を磨きます。6年生は入試に向けて実践力を高めていかなければいけないので、5年生までに盤石な基礎知識に加えて、誰にも頼らず自分の力で学びに向かっていく姿勢を作っておく必要があるのです。

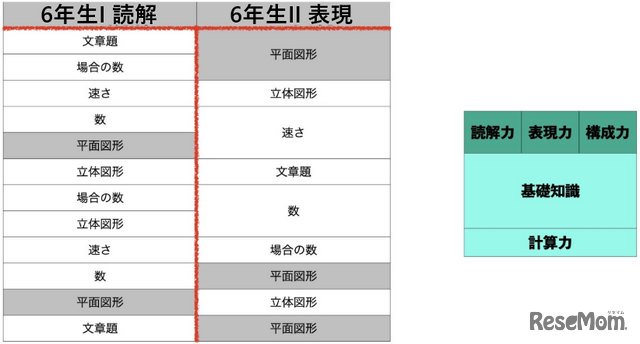

--受験学年である6年生のカリキュラムについて教えてください。

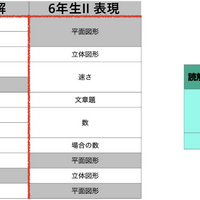

6年生になると、応用力と実践力のフェーズに入ります。難関中学の算数の問題を解くうえでは、初見の問題をしっかり考え抜き、答えを導き出す思考力と、制限時間内に速く正確に解く処理能力を磨くことが必要となります。

そこで授業では、講義Iで読解を、講義IIでは表現を中心に、入試に頻出の単元をバランスよく、問題の質や難度を段階的に上げながら、思考力と処理能力をハイブリッドで高めていきます。良質な問題に数多く触れることで答案作成能力を鍛え、合格を確実なものにする力を養うのです。

なぜ「最レ」では、考えることが楽しくなるのか

--「最レ」を受けた子供たちにはどんな成長が見られますか。

いちばんの成長としてあげるとすれば、「問題の見え方が変わってくる」ということでしょうか。そして、「問題の見え方が変わる」だけで煩雑に見えていた作業が全然変わってくることがあります。そしたらもっとそんな体験がしたくなりませんか?

たとえば「123456÷999」のような誰にとってもなじみのある計算問題であったとしても、「1000の中に999は1つとれてあまりは1である」という誰もがわかっている知識を使えば、煩雑な筆算なしで商が123であまりは123+456の579であると出せる。こういうのが私たちが用意している問題の見え方が変わる体験です。

算数が苦手なケースの多くは、問題に対しての「見方」=着眼点が定まっていないからです。目の前の問題を「どう捉えるか」という視点が定まらないままだと、公式やテクニックを当てはめていくような、作業的な学習に陥りがちです。

なぜ楽しくなるのかというと、それは我々講師が、さまざまな「見方」を順序立ててていねいに教えるからです。それによって生徒たちは、まるでゲームで強力なアイテムを手に入れたかのように、学習へのモチベーションが一気にあがっていくのです。

その点で、我々講師がもっとも手応えを感じるのは、生徒たちの中に、問題に対する「見方」が増えていくことですね。

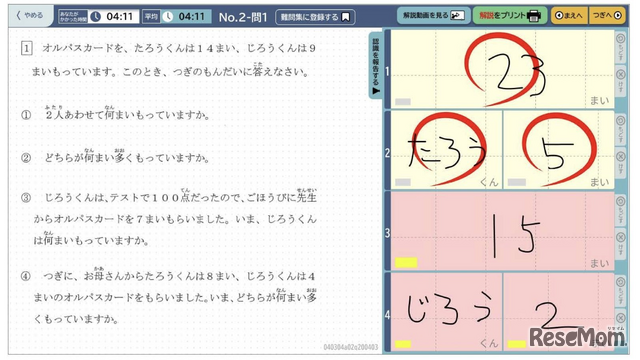

低学年の家庭学習には「デジタル浜ノート」を活用

--家庭学習ではどのような課題が出ますか。

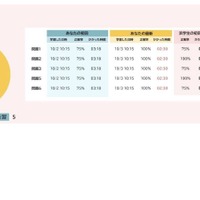

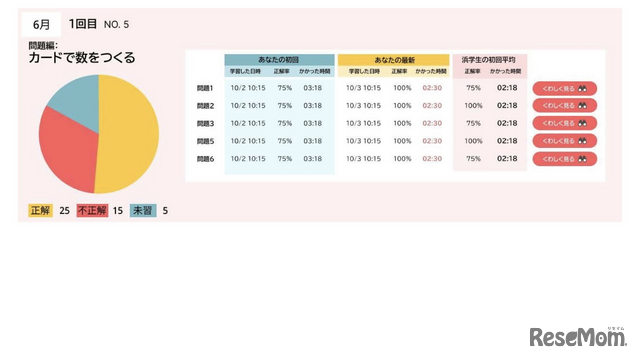

低学年の家庭学習では、今年から新たに「デジタル浜ノート」を導入しています。タブレット上で問題を解き、手書きの答案が記録できるようになっています。答えを書き込むと自動採点され、正答率や解答時間を他の人と比較することもできますので、家庭で塾と同じように集中して競い合えるような環境に身を置くことができます。また、講師がシステム上で進捗状況を把握するとともに、保護者にもメールで共有される仕組みなので、保護者面談時に家庭学習の進め方について改善策をアドバイスをするなど、よりきめ細かな指導とサポートが可能になっています。特に低学年は「何ができて何ができない」ということより「どのような勉強習慣をつけるか」が大切なことです。前者は学年があがれば大抵解決しますが、後者は学年が上がればつけづらくなります。その学習習慣に塾が関わりやすくなるのがこのシステムの最大の利点です。

着眼点や難易度で問題を絞り込める「デジタル灘ノート」

--高学年の家庭学習についても教えてください。

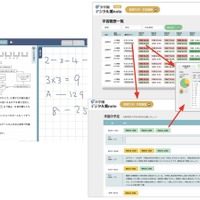

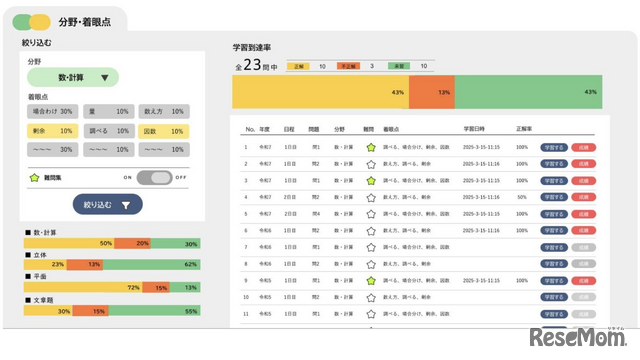

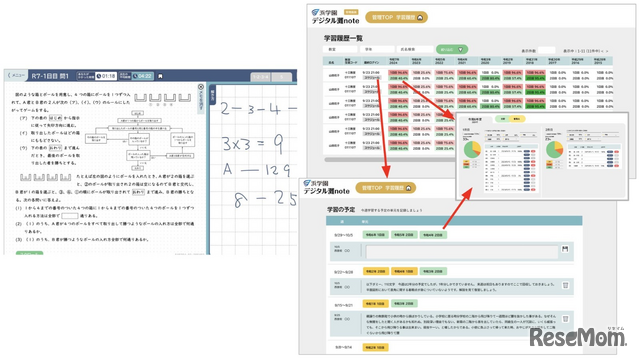

高学年になると、紙のノートを使うオーソドックスな学習スタイルがベースとなりますが、2025年度から本質的な算数の学習ができる新たな仕組みとして「デジタル灘ノート」を導入しました。過去20年間の灘中の入試問題を、着眼点や難易度などで分類し、数百問に及ぶ問題を横断的に分析できる仕組みになっています。書き込んだ回答を講師が詳しく添削するので、自分の弱点がどこにあるかも高い解像度で把握できます。

弱点があぶり出されると、検索機能を使ってそれを補強するための問題を抽出できるので、非常に効率的な演習が可能になります。灘を志望するお子さまはもちろん、難関校を受けるようなお子さまにとっても、これまで以上に得点力を伸ばしていくことができるツールです。

問題の見え方が変わる経験で、算数の楽しさと感動を

--この「最レ」を含めて、浜学園の算数教育の真髄はどこにあるといえるでしょうか。

浜学園の算数は、問題に対する捉え方やアプローチがユニークです。一見すると複雑難解な問題であっても、我々が教えると「解き方がスマートでわかりやすい」「魔法使いになれたみたい」といった声が生徒たちから聞こえてきます。もちろん、他の塾にもそうした解き方を教えてくれる講師はいると思いますが、浜学園の強みは、テキストや解説動画を通して、どの教室にいても、通信講座でも同じ体験ができるところです。浜学園は、すべての生徒が当たり前に「魔法」を使えるようになる環境だと言えます。

そしてもう1つの強みは、我々講師が「受験算数」という独立した特殊技能を教えるのではなく、中学入学後の数学、そして大学受験へとつながる体系の一部として、いわば「受験数学の前段階」として算数を位置づけているところです。入試問題を作成している中学・高校の先生方、大学受験、ひいては大学での学びを見据えた同様の視座をおもちです。算数と数学を地続きに捉えていることこそ、浜学園が誇る算数教育の本質だと思っています。

--「最レ」にはどのようなお子さまに来てもらいたいですか。

一見手も足も出ないような問題が、見方を変えただけで驚くほどスラスラと解けてしまう――浜学園の「最レ」では、間違いなく算数の風景が変わります。「最レ」を通じて、解き方の魔法に出会い、算数の楽しさと感動を味わいたいと思うお子さまたちに、ぜひチャレンジしていただきたいですね。

--ありがとうございました。

難しそうに見える問題ほど、見方を変えた瞬間にスッと解ける。受験算数の得点力以上に、「考えることが面白い」と感じる本質的な学びが体験できる。2025年2月には六本木に「最レ」算数の専門校舎も開校した。算数の楽しさと感動を。そして、ひとつ上のステージへ挑む力を。ぜひ浜学園の「最レ」で、その第一歩を踏み出してほしい。

浜学園「最高レベル特訓算数」について詳しくみる灘中合格者数日本一「浜学園」公式Webページ