小学生の夏の風物詩といえば、自由研究。とはいえ、テーマ決めからまとめ方まで自由度が高く、苦手意識をもつ子も少なくないだろう。

そこで本記事は、カルペ・ディエムが東大生100人にアンケートを実施した結果から、「小学生のとき、どんな自由研究をしていたか」「どのように取り組んでいたか」など、子供時代のリアルな声を集めた。

自由研究という小さな探究のなかに、どんな発想や工夫が込められていたのか。東大生たちの実際の取り組みから見えてきた、学びへの姿勢や個性を読み解き、共有したい。

工作系…手を動かす中で気づく「自分で考える力」

身近な素材を用いた工作系の自由研究。東大生たちは「完成の形がイメージしやすい」「手を動かすのが好きだった」と語っており、自発的に取り組みやすいジャンルだったようだ。

たとえば、「ダンボールでミニカーを作った」という東大生がいた。キットを使わずに、自分で一から作る場合、思ったように仕上がらないことも多い。ミニカーであれば「車輪がまっすぐ転がらない原因」を繰り返し検証したり、芯材を変えてみたり、試行錯誤の過程を経験することで、 “粘り強さ”という学びが残るだろう。

子供にとって工作は遊びでもあるが、そこに「なぜ?」「どうすれば?」という思考が入ると、立派な研究になる。

【工作系】自由研究の例

・自作でカメラづくり

・祖母に習って手編み草履づくり

・大豆から味噌と豆腐づくり

・野鳥図鑑を自作し、観察・撮影・分類

・ゴムで進む車のおもちゃを作り、ゴムの条件を変えて進み方を調査

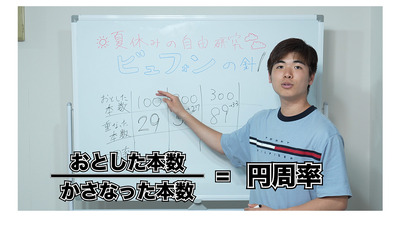

実験系…仮説を立て、確かめることの面白さ

身近な自然や生活の疑問をテーマにした実験系も多かった。きっかけは「不思議に思ったから」「テレビで見て自分でもやってみたくなった」という動機が多数だった。

たとえば、「家の中で勉強をする場所として適切な部屋を調べるため、温度・湿度の推移を調べ、その後実際に各部屋で勉強して定性的な評価をした」という東大生がいた。

単なる気温の記録や感想で終わらせず、数値データと体感の両方を使って“勉強しやすさ”を検証している点に、実験と考察の往復を楽しむ姿勢がうかがえる。

自由研究を通じて「結果が意外だった」と語る東大生も多く、実験とは“思った通りにならない”からこそ面白いということを、子供ながらに実感していたのかもしれない。

【実験系】自由研究の例

・アリの餌を変えて反応をみる実験

・クエン酸を使って、パスタの色がどう変化するか実験

・布巾を洗濯して、干す場所によって乾き方がどう乾くか実験

・名探偵コナンで見た黒い袋が温まって浮遊するか実験

・醤油は「油」という字が入るので、油なのかどうかを実験

調査系…“知っているつもり”をやめて、自分の知識に変える

地域の歴史、食品、昆虫など、さまざまなテーマについて、調べたことをまとめる調査系も一定数見られた。

たとえば「47都道府県を調べて、かるた作りをした」という東大生がいた。なんとなく知っている47都道府県。でも、調べてみると知らないことがたくさん見えてくる。また調査結果をかるたという形で「自分の言葉」に変えることで、ただ覚えるのではなく、自分なりに理解したことを表現するプロセスが生まれている。

調査型の自由研究には、単なる情報収集で終わらせるのではなく、「どう整理し、どう伝えるか」という視点が必要になる。そこに知識を“使える力”に変える仕掛けがあるようだ。

【調査系】自由研究の例

・博物館の展覧会をテーマにある歴史上の人物についてレポート作成

・お米について生産方法や歴史、美味しい食べ方等をまとめる

・スーパーの食品の原産地調査

・地元の川で石を集めて、鉱物図鑑でどんな種類の石かを分類

・近所の複数の公園のセミの抜け殻について調べ、種類と分布をまとめる

自由研究はいつやる?

自由研究に取り組むタイミングについても、東大生たちの間で一様ではなかった。コツコツと前半で終わらせてしまうタイプもいれば、「自由研究って、どうやって終わらせればいいかわからないから、つい後回しに…」と語る声もあった。

全体の印象として、“みんなが計画的だった”というよりは、各自の生活スタイルや価値観によって取り組み方はさまざまだった。

【先にやる派】

「とりあえず宿題くらいは片付けるか」という感覚が根底にあった。夏休み後半に完全に勉強から離れるわけじゃないけど、まずはノルマを減らしておきたかった。

【後に回す派】

どうせ最終日付近になればみんな焦って始めるし、その段階で終わっていたら「答えを見せて」とかめんどくさいことになる。それなら自分もそのムーブに倣ったほうが長く遊べる。

【部活優先型】

毎日朝9時から夜8時までコンクールに向けた部活(吹奏楽)があって、帰宅後はパーッとゲーム。自由研究に回す体力も気力もなくて、毎年コンクール後の1週間でようやく着手していた。

【提出日直前派】

宿題を余裕をもって終わらせた試しがほぼない。提出日ごとに逆算して「前日にやる」スタイルだった。

おわりに…「好き」や「気になる」から始めてみよう

アンケートから見えてきたのは、東大生の自由研究が特別に高度だったわけではないということだ。むしろ、誰もが身近に感じられるようなテーマを、自分なりに工夫し、深掘りしていたことが印象的だった。

「うまくいかなかったけど楽しかった」「自由だったからこそ、自分の頭で考えた」。そんな声からは、自由研究が“結果”より“過程”を重視する学びの機会であることをあらためて感じさせられる。

今年の夏、子供が「やってみたい」と言ったテーマを、少しだけ本気で一緒に掘り下げてみる。そこから生まれる問いと試行錯誤が、何より価値ある経験となるはずだ。