国立健康危機管理研究機構は2025年8月7日、マダニ感染症患者の増加を受け、Webサイトに一般向けのマダニ対策に関するガイド「マダニ対策、今できること」を更新した。野外では、腕・足・首など、肌の露出を少なくすることが対策になるという。

マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」について、国立健康危機管理研究機構は8月19日、2025年の患者数が累計135人になったと発表した。2024年度の累計をすでに上回っている。

患者は、2013年から2025年4月30日までに117名の死亡事例を含む1,071名が報告。近年では年間100例を超えている。これまでは西日本を中心に報告されていたところ、2025年は北海道での感染例もあり、厚生労働省が注意を呼び掛けている。

「マダニ対策、今できること」では、マダニの生息場所・身を守る服装・身を守る方法・忌避剤の効果について紹介。また、参考資料として、マダニの分類とマダニ媒介感染症、マダニ媒介SFTS、マダニの生活環に関してまとめている。

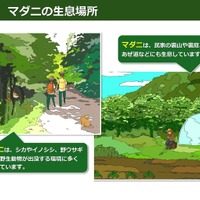

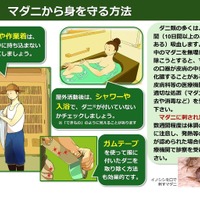

マダニは、シカやイノシシ、野ウサギなどの野生動物が出没する環境に多く、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息している。マダニから身を守るためには、野外では、腕・足・首など、肌の露出を少なくすること。首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用し、シャツの袖口は軍手や手袋、裾はズボンの中に入れること。山林に入る場合は、ズボンの裾に靴下を被せ、農作業や草刈りでは長靴の中に入れることで、対策になる。

また、ダニ類の多くは、長時間(10日間以上のこともある)吸血する。吸血中のマダニを無理に取り除こうとすると、マダニの口器が皮膚の中に残り化膿することがあるので、皮膚科等の医療機関で、適切な処置(マダニの除去や消毒など)を受けること。野外活動後は、上着や作業着は、家の中に持ち込まないようにすること。ガムテープや粘着カーペットクリーナーを使い、服に付いたダニを取り除く方法も効果的だという。

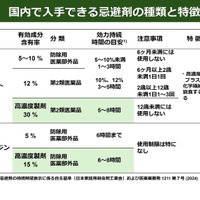

忌避剤については、使用することでマダニの付着数は減少するが、マダニの付着を完全に防ぐわけではないという。忌避剤を過信せず、さまざまな防護手段と組みあわせて対策を取ることとしている。

マダニ対策に関するガイド「マダニ対策、今できること」は、国立健康危機管理研究機構の感染症情報提供サイトで確認できる。