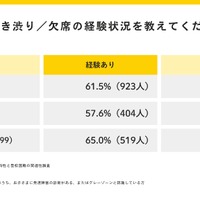

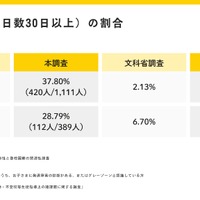

発達特性のある小中学生の不登校率は35.5%で、全国平均の3.72%と比較して9.5倍と高いことが、PAPAMOの調査結果より明らかになった。また、61.5%が学校への行き渋りや欠席を経験していることも判明した。

PAPAMOは、発達障害やグレーゾーンの小中学生の保護者1,500名を対象に「小中学生の発達特性と登校困難の関連性調査」を実施した。調査期間は2025年7月23日~7月27日。

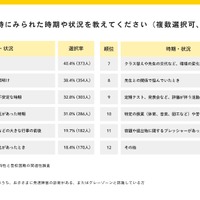

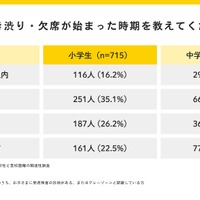

行き渋りや欠席が特に見られた時期は、週明け(月曜日など)が40.4%ともっとも多く、学年・学期の始めや長期休暇明けが38.4%、季節の変わり目や天候が不安定な時期が32.8%と続いた。さらに、小学生の22.5%、中学生の37.0%が1年以上前から行き渋りや欠席を経験していることがわかった。

調査では、発達特性のある子供の35.47%が不登校であることも示された。特に30~49日の欠席者が20.40%と、文科省調査の0.83%に比べて約25倍高いことがわかった。小学生で約17.7倍、中学生で約4.3倍と高い水準にあることも明らかになった。

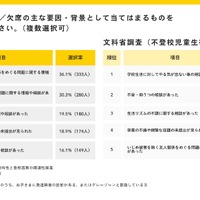

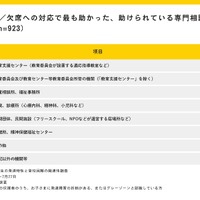

行き渋りや欠席のおもな要因として、対人関係の問題が上位を占めた。19.5%が学校外の支援を受けておらず、支援へのアクセスに課題があることも伺えた。もっとも助かった支援は教育支援センターであった。

行政・学校への要望としては、専門家の増員・配置、多様な学びの場・登校形態の保障、相談体制の拡充などがあげられた。発達特性別に見ると、診断ありの場合は「合理的配慮の提供」と「教職員向け研修・啓発の強化」を、グレーゾーンの場合は「問題行動・不登校等の早期発見・早期対応」を重視する傾向が見られた。

PAPAMOの代表取締役である橋本咲子氏は、「不登校や行き渋りは子どもやご家庭の問題ではなく、特性にあった環境や支援が整っていないことによって生じています。だからこそ、誰もが安心して学びや成長の機会を得られるよう、学校外の支援や多様な学びの選択肢を整えることが急務です。」とコメントしている。