医学部入試でも学校推薦型・総合型選抜の時期が近づいてきた。近年は医学部でも、これらの枠を拡大する傾向が見られる。医学部受験が依然として狭き門であるからこそ、ここをチャンスにと期待している受験生も多いだろう。果たして攻略法はあるのか。一般選抜との両立の方法は?

医学部への圧倒的な合格実績を誇る駿台予備学校 医学部専門校舎の学習コーチ 北西 学氏に、押さえておくべきポイントを聞いた。

難関の医学部入試でも学校推薦型・総合型選抜は増えているのか

--依然として難関の医学部入試ですが、中でも最近「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」への注目度が高まってきています。まずはその背景と最新の動向についてお聞かせください。

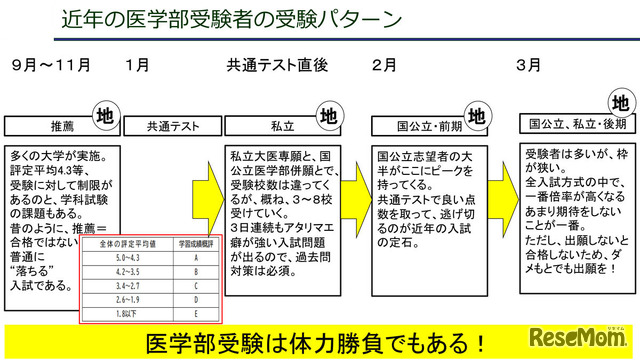

募集人員で見ると、実はこの2方式での募集人員は約2,200 名で、医学部の定員全体の約23%を占めています。国公立・私立大の後期入試の募集人員が500 名に満たないことを考えると、今や学校推薦型・総合型選抜も受験生にとって無視できない規模になっています。

したがって、医学部を目指す受験生にとっては受験機会が増える、あるいは一般選抜とは異なるルートで医学部を目指せるチャンスだと言えます。

大学側にとっては、学力だけでなく、学生の個性や多様性、将来の目標、社会貢献への意欲など、多角的な評価を可能にする手段として導入が進んでいるという背景があります。特に医学部の場合、この2方式で、基礎研究医の養成を目的とした研究医枠や、医師の少ない地域に医師を充足させる、あるいは必要な診療科に安定的に医師を確保するための地域枠を設けている大学が増えています。

--なぜ医学部も、学力だけではなく多角的な視点から学生を評価したいのでしょうか。

医学部は、医師としての高い倫理観や目的意識をもっている学生を求めているからです。大学ごとにアドミッションポリシー(入学者受け入れの方針)が定められており、そこにはどのような医師に育てたいのかというビジョンが明記されていますが、学力試験だけではこうした人物評価はできません。ですから大学側としては、その大学が求めている人物像にマッチするかどうか、一般選抜とは別の角度から受験生を評価したいのです。

--医学部入試で、一般選抜を減らし、学校推薦型・総合型選抜を増やしている大学はどこですか。

2026 年度入試では、千葉大学で千葉県地域枠による学校推薦型選抜、京都府立医科大学で全国一般枠の学校推薦型選抜、自治医科大学で総合型選抜および学校推薦型選抜、昭和医科大学で学校推薦型選抜、兵庫医科大学でエキスパート養成入試という総合型選抜が新設されました。札幌医科大は、学校推薦型先進研修連携 (北海道出身者)枠を廃止し、総合型選抜道民枠を新設しました。

また、山形大学の学校推薦型選抜で一般枠が25名から30名、地域枠が5名から10名に、長崎大学の学校推薦型選抜IIA型(長崎医療枠)が15 名から25 名、東京女子医科大学で学校推薦型選抜が33名から38名と、枠を広げている大学もあります。

学校推薦型・総合型選抜に向き・不向きはある?

--医学部の学校推薦型・総合型選抜を受験するメリットはどこにありますか。

メリットとしては、一般入試とは別枠で受験機会が増えて合格時期も早まること、学力だけでなく人物や強み・意欲が評価されることです。また、高校での成績、出身地、年齢、合格した場合に入学を確約するなど、一般入試に比べて出願要件が多いため、結果としてライバルが少なくなり、倍率が低く合格しやすい可能性もあります。

また、特に国公立では、学科試験は共通テストのみで、個別試験では面接・小論文というパターンがあり、一般選抜で求められるほどの高い学力がなくても合格できる可能性は高まります。さらに、探究などの活動実績がある受験生にとっても、学力+αの強みが評価される有効な受験手段と言えるでしょう。

--学校推薦型選抜、総合型選抜に向き・不向きはあるのでしょうか。

受験生自身が大学と、さらにその入試方式の求める人物像に合致しているのかどうかで向き・不向きが分かれます。

大学の求める人物像はアドミッションポリシーに記載されており、その内容や意図を理解したうえで、受験生自身にその素養が備わっているかどうかが重要になります。特に、受験生自身が過去を振り返りながら、現在、そして未来を見据え、自分の将来に対するビジョンと、大学の求めている人物像がマッチするかどうかを見極めなくてはいけません。ちなみにアドミッションポリシーは、同じ大学でも一般選抜と学校推薦型・総合型選抜とでは異なる場合もあり、注意が必要です。

受験資格という視点から言えば、高校での学業成績が優れている、特筆すべき活動実績・部活動や文化活動で顕著な成果などがあれば、それは大きな強みになります。

ただし、このような特筆した成果が示せないからといって、学校推薦型・総合型選抜に向いていないわけではありません。大学側は成果そのものより、どう成長したのか、それが自分の将来にどうつながっていくのかといったプロセスや今後のビジョンを重視します。つまりそこで、やり抜く力やあきらめない心、協働力や自制心など、学力以外の能力を見出したいのです。ですから将来、医師として働くうえで、高校時代のさまざまな取組みを土台とし、将来に生かしたいという自分なりのストーリーをしっかりと伝えられれば、それは他の受験生と差別化できる独自の強みになるでしょう。

学校推薦型・総合型選抜と一般選抜、両立のコツ

--一方で、一般選抜と二兎を追うことで両方が中途半端になり、結局どこにも合格できなくなるのでは?という不安もあります。どのような点に注意すべきでしょうか。

注意すべき点としては、学校推薦型・総合型選抜は一般選抜より入試日程が早いことを意識しておくことですね。ただし、受験のチャンスが増えるという理由だけで無計画に受験にのぞむと、準備の負担だけが増えて最悪の結果を招く恐れがあります。高校での成績や活動記録などを求められることも多いので、高校に入学した時点から明確な目標設定とその達成のための遂行努力が必要だと言えるでしょう。

また、学校推薦型・総合型選抜と一般選抜のどちらを重視すべきか、優先順位をつけておくのも重要です。それぞれ求められるものが違うので、それらを明確にしたうえで、求められる部分をしっかりと強化しておかなければいけません。ただその一方で、共通して強化すべき部分も多くあり、高いレベルでの学力はもちろん、面接・小論文の対策もしっかりと対策をしておくべきです。

--一般選抜の準備と両立させるコツを教えてください。

学校推薦型・総合型選抜と両立するには、早期に決断し、長期戦で臨む覚悟がカギとなります。両立のコツは次の4つです。

1. 情報収集と自己分析

入試形式、出願資格、選考内容、アドミッションポリシーなどをリサーチし、自分の興味や将来の目標に合った大学・入試方式を具体的に決定します。当然ながら、学校推薦型・総合型選抜は大学によって内容が異なるので、自分とその大学とのマッチングが非常に重要となります。ですから、自分はどんな医師になりたいのか、何を勉強したいのか、自分の強みや興味・関心などの自己分析は不可欠です。

2. 余裕をもったスケジュール策定

志望校、入試方式が決まれば、試験日から逆算して計画を立てます。一般選抜の学科試験のための勉強と、学校推薦型・総合型選抜に向けた書類作成、面接対策、英語資格取得などを並行して行うため、余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。早くから準備をすれば、不足しているところを補うための時間が十分に確保できます。

3. 学校での定期テスト対策

学校推薦型・総合型選抜では、評定平均が重視されることが少なくないので、高校1年生から学校の定期テスト対策をしっかり行い、良好な成績を維持しておくと有利です。学校の勉強は、自分が学校推薦型・総合型選抜は受けないからとおざなりにしてしまう人がいるのですが、それでは一般選抜での合格からも遠ざかってしまいます。特に医学部入試では高い学力が求められるため、学校での勉強に日ごろからコツコツと取り組んでおくことは基礎固めに不可欠です。

4. 新聞や本を読む

小論文や面接の対策も、学校推薦型・総合型選抜、一般選抜ともに共通して必要であり、日ごろから新聞や本を読んで医療の知識を学んだり、医師としての役割を考えたりすることはいずれにも役立ちます。

志望理由書&面接、合否の分かれ目は…?

--志望理由書を書くうえで、合否を分けるポイントはどこにあるのでしょうか。

合否を分けるポイントは、

アドミッションポリシーをよく読み、どんな人材を求めているかを理解したうえで、志望理由が具体的に書けているか

これまで生きてきた中で成長したこと、成功・失敗体験から学んだことなど「オンリーワン」のエピソードが含まれているか

大学での学びをもとに自分がいかに成長し、将来どうやって社会に貢献していけるのかという未来へのビジョンを示せているか

です。「親が医者だから」「子供のころ病気になり、お世話になった医師が優しかったから」といった、生成AIでも書けるような内容では熱量が伝わりません。

さらに、これらの内容の分量バランスに偏りがないかも確認すべきです。よく見るのは、過去に達成したことはたくさん書かれているが、入ってから何をしたいかの記述が薄いケースです。大学側は過去の実績よりも未来のビジョン、将来像に期待します。理想とする医師像を実現するためになぜその大学で学びたいのか、そこで学ぶためにどのような努力をしてきたのかという、過去→現在→未来の流れが自分自身のストーリーとしてきちんと言語化できているかが問われるのです。

--面接はどれくらい重視されますか。絶対 NG の発言や行動はありますか。

医学部入試では、国公立・私立すべての大学で面接は必須です。学科試験の成績が十分であっても不合格になることがありますし、面接の内容によって合否が逆転することもあるほど、面接は今や非常に重要視されています。特に学校推薦型・総合型選抜では一般選抜以上に熱意や意欲が重視され、面接の配点割合が一般選抜より高いケースも少なくありません。

面接で不合格になる要因としては、いろいろな面で「準備不足」が大きいと思います。個別の面接で一言も発せられない場合や、だらしない身なりや姿勢、終始目線を合わせない、「僕」や「医者」「看護婦」といった不適切な呼称を使用する、志望動機が曖昧だったり不純だったりする場合も、医師としての覚悟が足りないと判断されるでしょう。

また、アドミッションポリシーに沿わない発言も、大学側が求める人材ではないと見なされますし、志望理由書に書いたことと面接での回答が食い違うのも信頼性を損ないます。その場しのぎの嘘や誇張も絶対にNGです。

大学全入時代、狭き門でも医学部を目指す意義

--大学全入の時代に、あえて狭き門の医学部に挑戦する意義はどこにあると思いますか。

狭き門であっても医学部を目指す意義は、最先端の医学の知識と技術を学び、人間の健康と生命を守るという社会貢献性の高さに加え、医師としての多様なキャリアパスも大きな魅力だと思います。医師は臨床だけでなく、基礎研究や医療工学、公衆衛生、ジャーナリズム、起業など、将来の選択肢は非常に幅広く、人命に関わるものすべてにつながっています。

もちろん、職業としての安定性やステータスの高さもありますが、1度しかない人生を賭け、自分を社会のために役立てたいと思えるようなやりがいのある仕事に就けるという点で、目指し甲斐のある学部だと言えるのではないでしょうか。

--医学部を目指す受験生に向けて、メッセージをお願いします。

依然として医学部は難関ですが、リスクにもひるまず、高い志をもって地道に粘り強く努力を積み重ねていれば、着実に合格へと近づいていけます。どの入試方式であっても、どんな問題が出ても大丈夫なように、バランス良く勉強をし、小論文や面接の対策にも取り組むことが合格につながるでしょう。これまでたくさんの医学部合格者を見届けてきましたが、結局最後まであきらめない受験生が勝利をつかむということは自信をもって言えます。

出願なしに受験なし、受験なしに合格なし。最後まで医学部志望を貫く姿勢を常に念頭に置いて、理想の医師になるという目標に向けて頑張ってください。

--ありがとうございました。

「医学部受験、中でも学校推薦型・総合型選抜は就職活動に似ている」という北西氏の言葉に納得感を覚えた。大学は早期に「求めている学生像」に合致する、学力も人格も優れた学生をピンポイントで囲い込もうとする。それは、学生が望む理想の医師像と大学側のアドミッションポリシーが合致するかのマッチングだ。

つまり受験生にとって、受かるための努力ももちろん必要だが、自分の夢を叶えるために最適な大学はどこかを吟味する目も求められる。駿台のようなプロの力を借りながら、しっかりと自己分析と情報収集に取り組むことで、医学部合格を勝ち取ってほしい。

第一志望は、ゆずれない。駿台式「医学部合格」への道