日本の大学受験指導の最前線を走り続けてきた河合塾が、新しいブランド「河合塾SINKA(シンカ)」をローンチした。トレーナーの伴走のもと、生徒ひとりひとりの成長に合わせて”進化”する合格ロードマップを作り、自分の課題を発見・整理・解決する力を伸ばし、自らねばり強く学び続ける姿勢を育成する。

この新しいプログラムの責任者を務める河合塾執行役員兼進学教育事業本部長・近藤修司氏に、開発の背景や新しい学びのスタイル、そして今後のビジョンについても語ってもらった。(聞き手:リセマム編集長 加藤紀子)

今こそ、塾訓「汝自らを求めよ」に立ち返る

--河合塾は1933年に河合逸治氏が自宅を「河合英学塾」として開放したのが始まりです。90年以上、大学受験の第一人者として脈々と指導が続けられてきた中、今なぜ「河合塾SINKA」という新しい学びのスタイルが生まれたのでしょうか。

近藤氏:AIの目覚ましい発展に象徴されるように、変わり続ける時代で活躍するためにはどのような力を育む必要があるのか。今こそ私たちは、あらためて「学力とは何か」「教育は何を目指すべきか」をゼロベースで徹底的に考え抜かなくてはいけないと考えました。

そのプロセスを通じて痛感したのは、「何を学ぶか」「何がわかるようになるか」だけでは不十分だということでした。あくまでそれは、「何を教えるか」という教える側の視点でしかありません。生徒の視点に立ったとき、学んだことをどう使いこなし、「何ができるようになるか」に変わらなければいけない。つまり、知識を活用し、課題を自ら定義し、解決へとつないでいける力こそが、これからの時代を生き抜くための核だと確信したのです。

--知識を与えられることで「わかった」と感じるレベルではなく、「できるようになった」と自信をもって言えるところまで、生徒ひとりひとりにしっかりと伴走していくということですね。

近藤氏:おっしゃるとおりです。教えられ、「わかった」ことに対して理解を深め、「できるようになった」と言えるまでやり抜くことこそ真の学力だと思うのです。ですから「河合塾SINKA」における教育の柱は次の2つです。

1つは、異なる学習課題を抱えている生徒ひとりひとりに対し、すべてを解決しうる最先端の教育サービスを提供すること。そしてもう1つは、徹底的に生徒ひとりひとりに寄り添い、その子にとって最適な学習プランを提示し、常にアップデートしていくこと。この2つを貫くことで、第一志望大学への合格を最短距離で導くと同時に、生徒が大学合格後も生涯にわたって自ら学び続ける姿勢を育成します。この過程で培われる考える力、学び続ける力が教育の目指すべきものだと我々は考えています。

--実は今日、こちらのオフィスに伺った際、受付に掲示されていた創立者・河合逸治氏の「汝自らを求めよ」という塾訓が偶然目に入り、思わず読み入ってしまいました。90年以上も前の言葉なのに、時代は変わっても学びの本質は変わっていないことにハッとさせられました。今、お話を伺っていると、今回の「河合塾SINKA」はこの塾訓に込められた河合塾としての使命感が体現されているように感じます。

近藤氏:「塾訓 汝自らを求めよ」には、次のような河合逸治の言葉が綴られています。「……自らを究め、この世に生れて来た自らの使命を見出して、それを飽く迄追及する歓びが諸君のすべてに与えられていることを意味するものであって、これが神のみめぐみであり、こうした確乎たる信念を抱いて、われらの塾に集ってもらいたい。自分を掘り下げて使命に生きる——そのために、いそしんでもらいたい」

自らを究める。自分を掘り下げて使命に生きる。つまり、先程も申しあげた自ら粘り強く学び続ける姿勢こそ、河合塾に脈々と受け継がれてきた精神であり、「河合塾SINKA」はあらためてその原点に立ち返るということなのです。

劇的に学力を伸ばす「究極のパーソナルプログラム」

--個別最適な学びで効率よく学力を伸ばし、志望大学に合格するだけでなく、その先に続く長い人生においても、自ら学びに向かう力を育てる。河合塾の塾訓である「汝自らを求めよ」の精神には、時代の変化では揺るがない教育の本質が謳われているのですね。では、「河合塾SINKA」とはどのようなプログラムなのか、具体的な内容を伺っていきます。まずはいつから開講されるのでしょうか。

近藤氏:「河合塾SINKA」の新学年は1月に開講します。過去の合格者のデータから分析したところ、従来の4月開校では入試に直結する実戦演習の期間が十分ではないことがわかりました。そこで開講の時期を1月に早めることで、高3生は早期に徹底した入試対策に集中できるカリキュラムとなります。

--究極のパーソナルプログラムということですが、どういったところが究極なのですか。

近藤氏:まず入塾時には、生徒ひとりひとりの志望大学、現在の学力、得意/不得意科目、高校の授業進度、ライフスタイルなどの現状を詳しく確認し、第一志望大学合格に必要な学習内容、取組みレベル、分量、学ぶ順序を分析して、「合格ロードマップ」を科目ごとに日別・単元別単位で策定します。一律のカリキュラムで学ぶのではなく、いつ何をどのくらい取り組めば良いのかを自分専用にスケジューリングするので、今の自分にとってもっとも伸びる学習ができるようになる仕組みです。

--高校の授業進度やライフスタイルにも配慮してもらえるのは貴重ですね。高校での進度や単元の順番が塾のカリキュラムとうまく噛み合うと効率的ですし、学校行事や部活動、探究など、ライフスタイルに合わせて調整できるのも、緩急のある学習ペースが作れて、ドロップアウトが防げそうです。

近藤氏:「河合塾SINKA」は生徒それぞれがまったく違う合格ロードマップに基づいて学習を進めることになります。自分専用の課題に取り組み、それをトレーナーが見守り、わからないところがあれば質問を受けたりアドバイスを行ったりしながら「学んだつもり」をなくし、確実に習得して「活用できる・解ける」を実現できるようサポートします。さらに学習の進捗や成果などを確認し、合格ロードマップは毎月の定期面談などを通じてアップデートし続けます。

「ただ課題をこなして終わり」にはしない

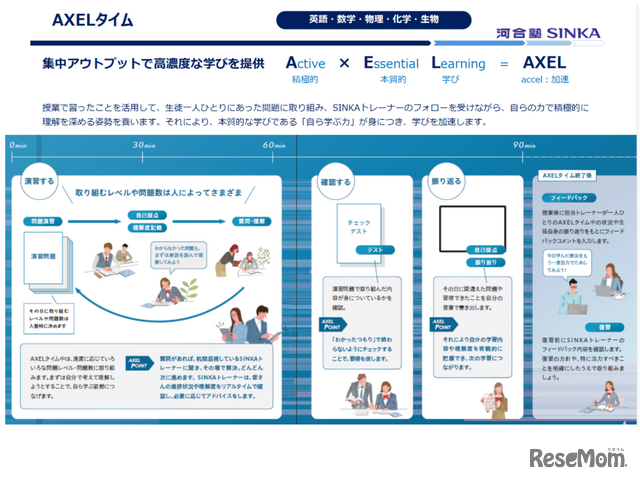

--今回のプログラムはアウトプットが重視されている点も特徴的ですね。

近藤氏: そこは特にこだわったところです。学力を上げるには、学校や河合塾で学んだことを実際に活用できるかがもっとも重要だからです。生徒が「ただ課題をこなしただけで終わり」にしてはいけない。生徒ひとりひとりに合った問題に取り組むこと、すなわち今必要なアウトプットを通じて、自らの力で積極的に理解を深める姿勢を養うのです。

確実に定着させるには、その日のうちにチェックテストを通じてできるようになったかを確認し、振り返りを行います。そして授業後には担当トレーナーからもフィードバックを受け、つまずいたところはさらに復習を通じてアウトプットを繰り返します。このように継続的な成長の過程をきちんと可視化し、メタ認知することで、生徒ひとりひとりの学力を着実に底上げしていくことができます。

--「河合塾SINKA」が非常にユニークなのは、究極のパーソナルプログラムでありながら学習環境が集団で行われることです。なぜあえてこのような環境にしているのですか。

近藤氏:集団の中で学ぶというのはモチベーションの上がり方が全然違うからです。まわりの受験生が本気で勉強している姿を目の当たりにすると、自分もやらなくてはと刺激を受け、結果的にアウトプットの質もグッと上がります。同じ1時間でも、個別指導ではなく、こうした緊張感のある集団の中で学習するのは、成果に明らかな違いが出てくることがわかっています。

“勝ち方”を知るトレーナーが二人三脚でサポート

--なるほど。一方で、1つの教室の中で生徒が皆違う課題に取り組むとなると、トレーナーの管理指導は非常に難しくなりそうですが、重要な伴走役となるトレーナーはどのような人が担うのでしょうか。

近藤氏:その役割は、教科・学習・進路の指導を一貫して行うノウハウをしっかりと身に付けた大学生および大学院生が中心となって担います。トレーナーは全員が難関大学に在籍し、自ら受験の狭き門を突破した経験をそのまま指導に生かしてくれます。「河合塾SINKA」の最大の強みは、生徒自身のまわりに受験経験者がいなくても、学力を上げるプロセスや勉強の方法、いわゆる“勝ち方”を知っているトレーナーがそれを教えてくれることです。

なお、トレーナーには、徹底した研修を通じて、25名ほどのクラスの中で生徒が取り組むすべての問題に対応できる実戦力を身に付けさせています。さらに「河合塾SINKA」では、教室内の生徒がどの課題に取り組んでいるのか、進捗や達成度をリアルタイムで把握できるシステムを開発し、全員に適切な声がけができるようになっているので、非常に手厚い体制です。

河合塾の長年にわたる指導ノウハウと、学生の圧倒的な能力が組み合わさって実現する「河合塾SINKA」の指導は、「他塾では絶対に真似できない唯一無二の学習支援である」と胸を張って言えます。

徹底的な生徒目線で成功体験を積み重ねていく

--定着までのプロセスを生徒任せにせず、必ず伴走者が関わるという徹底的な生徒目線ですね。勉強ができる子できない子も、誰かが足場をかけてあげないとめざすレベルまで学力を伸ばせない子の方が多いのが現実です。最難関大学をめざす子も同じことが言えます。

「河合塾SINKA」は、そうやってこれまで伸び悩んできた子、さらに学力を伸ばしていきたい子たちに対し、体系的に整えられた足場となって、埋もれていた力を発揮させることができる。これは学力、つまり認知能力の向上だけではなく、非認知能力の育成にも直結しますね。

「できるからやる気になる」という認知能力と非認知能力の好循環が生まれる。こうした塾の支援によって主体的に学びに向かう力が育まれることは、保護者としても本当に心強いと思います。

近藤氏:大切なのは、「正しいやり方で勉強すれば、ちゃんと成績は伸びる」という実感を生徒自身が小さな成功体験の積み重ねで感じ取れること。これが「河合塾SINKA」の大きな役割だと思っています。学力をさらに伸ばしたい子はもちろん、「自分は能力がないからできない」と思い込んでしまっている子も、そうではないことを体感してほしい。

「河合塾SINKA」と同じ学び方を、河合塾の既存のコースで実施したところ、「成績が伸びたと実感できる」「学習習慣が身に付いた」「学習意欲が高まった」といった声が明らかに増えました。多くの保護者からも「子供の表情が生き生きしてきた」「やる気が明らかに変わった」というお話を聞いています。これは単なる偏差値の向上にとどまらない、「できるようになった」という実感を積み重ねることでしか得られない成長の瞬間なのだと思います。

--すばらしいですね。私自身も多くの学習現場を見ていて感じるのが、授業を真面目に聞き、ノートはきれいに取るし、宿題もちゃんとやる。でも、なかなか成績に結びつかないというケースが少なくないことです。これはおっしゃるとおり、学び方を知らないからだと思うのです。できるようになる、さらに学力を伸ばすにはどうすれば良いのかという「学び方を学ぶ」ことで、成長カーブは大きく変わってくるのではないでしょうか。

近藤氏:そうだと思います。今は少子化です。大学や大学で学べる中身にこだわらなければ大学生になれてしまうんですよね。でも、それで満足してしまうのは本当にもったいない。大切なのは大学合格そのものではなく、その先にある長い人生において、自分にできないことをできるようにしながら成長し、主体的にチームや社会に貢献できる力を育むこと。これは、受験勉強の過程で培われる基盤と密接につながっていると思うのです。だからこそ、将来の自立や活躍に直結する学びを今のうちから支えたいですね。

大学入試は選抜からマッチングの時代へ

--少子化が進行していく中、これからの大学受験はどう変わっていくとお考えですか。

近藤氏:大学受験も大きく変化していくと考えています。国の方針としても2030年までに国公立大学での推薦入試比率を3割にする目標が示されており、学力だけでなく、個人の素養や能力も評価される総合型選抜や学校推薦型選抜へのシフトは進んでいくでしょう。つまりこれからの大学受験は、「いかにその大学が自分にフィットする環境かどうか」というマッチングの視点が一層重要になってくると思います。

「河合塾SINKA」のような学習環境で蓄積された個人の学習データや行動履歴が可視化されれば、強みや特性、興味・関心などが明確になり、進学や就職での自己分析にも役立ちます。学力の基盤をしっかり築きながら、個々の適性や目標に合った進路を選んでいく。こうした究極のパーソナルな伴走こそ、今後もっとも必要とされる大学受験サポートなのではないでしょうか。

--自分自身を理解し、主体的に学び続けることは、人としての成長や社会での活躍につながる。「河合塾SINKA」はそのプロセスをスモールステップで丁寧にサポートしてくれる環境だということがわかりました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

温故知新。「河合塾SINKA」は、変える必要のない大切な本質はしっかりと守りながら、生徒ひとりひとりの今のベストを考え抜く。そして、それぞれが一歩ずつ歩みを進めていく中で、決してとどまることなくさらに「進化」していくだろう。河合塾の新しいステージの幕開けに期待が高まる。

「河合塾SINKA」詳細はこちら