障害児の登下校にヘルパーらが同行する支援事業を実施する自治体が政令・中核市の35%にとどまっているとする共同通信の調査結果が発表された。国の制度では「登下校同行」を明示的に想定しておらず、自治体ごとに格差が生じている。

国の障害福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別。障害者総合支援法第5条では、障害者等が円滑に外出することができるよう「移動支援事業」を規定しているが、具体的な取扱いは、各市町村の判断に委ねられている。

共同通信が7~8月にかけて実施した調査によると、障害児の登下校にヘルパーらが同行する支援事業を年間を通じて利用できる自治体は、82の政令・中核市のうち35%の29市で、半数の41市は支援する事業自体がなかったという。詳しい調査内容は公開されていないため、ここでは代表的な自治体の取組状況をピックアップする。

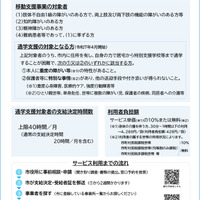

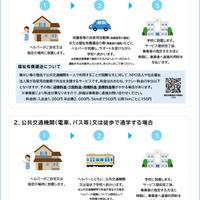

たとえば、東京都文京区は、「移動支援事業(通学・通所支援含む)」を実施。利用時間が月36時間までの利用者負担額を助成している。千葉県市川市は、2025年4月から「移動支援事業の通学利用」を実施。通学支援は、月上限40時間まで、市町村民税課税世帯は無料で支援するが、市町村民税課税世帯はサービス単価の10%を負担しなければならない。

神奈川県横浜市は、「ガイドヘルプサービス(移動介護・通学通所支援)」を実施。通学通所支援は、身体障害者手帳1・2級の視覚障害児または、3肢以上の機能障害のある肢体不自由児、知的・精神障害児などに限定している。大阪府吹田市は、ひとりで外出することが難しい障害児の登下校の際に、移動の介助や身の回りの支援を行う「移動支援事業/障害児の通学支援」を実施。地域生活支援事業の移動支援事業において実施するもので、市民税課税世帯は月額4,000円負担、市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料で支援する。

このように、実施自治体においても障害児の登下校にヘルパーらが同行する支援事業は異なる名称で呼ばれ、各自治体の裁量によって実施状況も異なっている。

文部科学省は、障害の有無にかかわらず共に学ぶ「インクルーシブ教育」を推進。障害のある子供たちが十分に教育を受けられるための合理的配慮やその基礎となる環境整備を進めている。しかし、同省が7月に発表した「2024年度学校における医療的ケアに関する実態調査」では、保護者等が医療的ケアを行うために登下校のみ付添っている医療的ケア児は3,869人(55.7%)にのぼることが明らかになるなど、登下校時の支援体制が十分に整っていない現状も浮き彫りになった。専門のヘルパーや支援員による同行が必要とされる子供は多く、制度の周知や人材確保、自治体間のサービス格差の是正が喫緊の課題となっている。