【NEE2013】各国の取組みから見える教育の未来…シンガポール、韓国、日本

New Education Expo 2013で7日に行われた国際セッション「フューチャースクールから見えてくる教育の未来~シンガポール、韓国、日本の取組みから~」を紹介する。

教育ICT

その他

advertisement

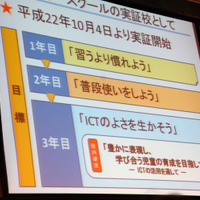

総務省が推進するフューチャースクールに採択されて、1人1台のタブレットPC、各教室1台の電子黒板、プロジェクター等を導入している。情報化は以下のように取組まれた。

1年目:とにかく使ってみる

2年目:日常的に使うことを目標に、いろいろな教科で使う

3年目:どこにどう使えば効果的か、ICTのよさを生かして活用する

1年目は、タブレットPCの起動に時間がかかる、アプリケーションの不具合、授業中にフリーズするなどトラブルが多く、ICTを使おうというモチベーションが下がってしまうということが多かった。タブレットPCやソフトを提供企業に改善してもらい、この点は現在ではかなり改善されている。また、第1段階では、配線の都合で、決まった教室でしかICTが使えなかったが、フリーアクセス工事をし、ICTをどこででも使えるようにした。

教育の情報化を成功させるためには、ICT支援員は大変重要。当初は週1日の配置だったが、常駐に変更し、授業中のトラブルに対処してもらっている。

授業でのICT活用は、最初、調べ学習での使用が多かったが、慣れるに従いさまざまな教科で活用されるようになった。

3年目は1人1台の環境だからこそできることは何か検討し、実証実験を行った。たとえば、タブレットPCのカメラ機能を使ってミニトマトの成長のようすを撮影。協働教育アプリ「もぞうし」に写真を取り込んで、ペンタブレットで文字入力をし、観察記録を作成する。従来の授業では、写真を撮る代わりに絵を描かせていたが、それだけで1時間かかっていた。その時間が節約でき、その分、観察や話合いの時間を多くとることで、学習が深まった。

ICT活用は、個人やグループの意見を一斉に共有するという場面で、大きな効果があると実感する。思考が可視化され、それをもとに議論ができる。従来よりも深い議論や考察ができるようになった。

画面上で画像を見ながら学習できることで、生徒たちの理解も深まっている。たとえば、算数の「のこりはいくつ」の単元で、「10個のものから6個を取ったら残りはいくつ?」という問題を、タブレットPCの画面上で、画像を動かしながら考えると一目瞭然。理解力アップにつながった。

ICT活用の成果としては、(1)生徒が意欲的に学ぶようになった、(2)画面共有による学び合いが非常に効果的にできるようになった、(3)表現力の育成、(4)情報活用力の向上、(5)教師間の学び合いが非常によくできるようになった等があげられる。

課題は、(1)教員の授業力のさらなる向上、(2)ICTのより効果的な活用法の開発、(3)ICT機器のトラブルの回避、(4)デジタル教材の充実があげられる。特に、デジタル教材は、まだまだ不足していると感じている。使い勝手の面でも改善の余地がある。

今年度、フューチャースクール開始後に初めて他校に異動した教員がいるが、異動先にインタラクティブホワイトボードがないので大変不便だと聞いている。導入するときは大変だったが、使い慣れるとICTはなくてはならないものになっている。早くICTの環境が全国に整うとよいと思っている。

※お詫びと訂正:初出時、コーディネーターのお名前に誤りがありました。正しくは「山西潤一氏」です。お詫びして訂正いたします。

advertisement

【注目の記事】

この記事の写真

/

advertisement