やるべきことはわかっている、後はスピード… DiTT5/25<後編>

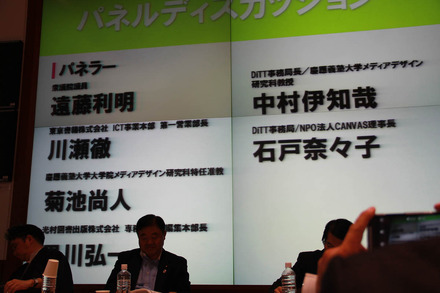

5月25日(月)に、慶應義塾大学 三田キャンパスで開催されたデジタル教科書教材協議会(以下、DiTT)シンポジウム「未来の教科書をみんなで考えよう!」で、パネルディスカッションが行われた。

教育ICT

行政

advertisement

遠藤氏:義務教育の無償化には現状で412億の予算がかかっている。これにデジタル教科書、端末、著作権料、無線LAN環境の費用がかかってくると2倍、3倍になる。財務省から予算削減のプレッシャーがある中で、財源をどうするか。控除制度の見直し、消費税増税の教育費への目的税化、寄附税制の見直しなどを提言している。現在、社会保障と税の一体改革(増税分を社会保障に充てる)が進んでいるが、教育も同様に進めるべき。

中村氏:遠藤先生の話には勇気づけられた。400億の枠の中で紙かデジタルかを選ぶというのでは突破口がない。予算を増やす前提で、子どもたちの未来にどれだけ投資できるかという議論をするべき。

川瀬氏:デジタル教科書普及の範囲を、ハード、端末、コンテンツ、ネットワーク環境まで含めるとと膨大な金額になってしまう。ソフトの部分だけで考えるのなら実現可能性はあるのでは。BYOD(Bring Your Own Device)も真剣に考え時がきているのではないか。

◆BYODは突破口になりそうだが、時期尚早とする意見も

中村氏:生徒1人1万円で、タブレットと通信環境を3年リースやレンタルで提供するというビジネスモデルはできるのではないかと、通信会社にも働きかけている。1,000億円あればできるのではないか。国からは自治体に1億7千万の地方交付税が交付されている。財源はないわけではない。日本では、まだ6.5人に1台端末。これをはやく1人1台にしたい。今はBYODへの過渡期。

石戸氏:地方交付税は7割程度しか教育に使われていない。これが財源となるのでは。民間の通信教育会社などは端末を配り始めている。スマホの所持率も上がっている。BYODは近い将来実現すると思われるが、各自ばらばらの端末で問題はないのか。

川瀬氏:作る側としては、マルチOS、マルチデバイスで進めている。小学校低学年には、ある程度の画面の大きさを確保してほしい。

黒川氏:フューチャースクールのような環境が整った学校は、まだ1割にも満たないのではないか。BYODはまだ難しい。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement