やるべきことはわかっている、後はスピード… DiTT5/25<後編>

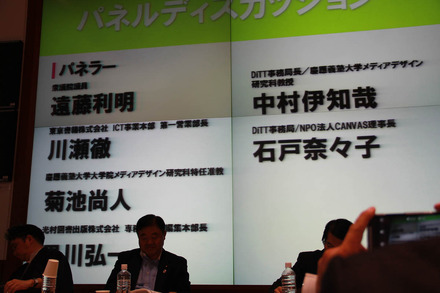

5月25日(月)に、慶應義塾大学 三田キャンパスで開催されたデジタル教科書教材協議会(以下、DiTT)シンポジウム「未来の教科書をみんなで考えよう!」で、パネルディスカッションが行われた。

教育ICT

行政

advertisement

石戸氏:教科書のコストで、著作権料に半分以上かかっているという話があったが、どのようなことが大変なのか。

川瀬氏:紙の教科書を作る際にもかかる著作権料が、デジタル教科書の作成時、ネットでの配信時の3段階すべてにかかってくる。申請手続きにかかる人件費も膨大。

黒川氏:紙の教科書には、著作権に関するルールがあり、それに従えばいいが、デジタル教科書については、何もルールがなく無法地帯。ルールがなければどう進めればいいかわからない。ここは議論を早く進める必要がある。

中村氏:書籍や音楽、映像などは、業界が苦労をして著作権問題を効率的に処理できるスキームをつくってきた。教育業界もそれをしなければならない。

石戸氏:検定問題はどうか。インタラクティブに外部ともリンクできるデジタル教科書は、検定はどうなるのか。

川瀬氏:リンク先までは検定できない。韓国がデジタル教科書を導入したときも、リンク先までは検定できなかった。

菊池氏:ホワイトリストを収集して一元管理したらいいのでは。

中村氏:放送番組をインターネットで二次利用するときと似ている。放送事業者はCMなどリンク先の内容までは責任を負わない。デジタル教科書も法的に責任を負える部分とそうでないところが共存するようになるのでは。

石戸氏:配信や流通はどうするのか。

中村氏:生徒全員が使える環境にしようと思うと、ネットワークにかかるコストは膨大。家でもクラウドサービスでデジタル教科書を使えるようにするとなると、家庭内でもネットワークを作らなければならない。そうなるとさらに膨大なコストがかかる。

菊池氏:配信・流通の問題は、物理的な環境整備と、運用側の体制、供給主体の3つについて議論が必要。物理的な観点では、公衆網を使うのか自前でやるのか、コンテンツデリバリーネットワークを使うのか。運用では、地方公共団体のセキュリュティが非常に強く、学校での運用の障害となっている。供給主体については、各都道府県まで届けるのは国の責任で、そこからは各都道府県が考えるなど役割分担を明確にするべき。

◆やるべきことはわかっている、後はスピード

菊池氏:文部科学省主導で委員会が立ちあがったのは大きな進歩。今後に期待している。

黒川氏:検討委員会のメンバーとなり責任重大。紙かデジタルかではなく、紙もデジタルも。メディアは自由に選択できなければならない。国策との調整をどう図っていくか課題となるだろう。

川瀬氏:タブレット端末を使った授業では、特別支援教育で顕著な効果があがっている。まずは特別支援教育だけでもデジタル教科書の導入を進めてはどうか。それが突破口になるかもしれない。

中村氏:法律を変える、予算を増やす、著作権問題をクリアする。論点は明快だ。委員会の方々にはスピード感をもって進めてもらいたい。

DiTTは慶應義塾大学三田キャンパスで6月15日、シンポジウム「スマート教育の実現に向けて~DiTTビジョン発表~」を開催する予定だ。現在、Webサイトにて参加申込みを受け付けている。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement