しかしポルトガル第2の都市ポルト(Porto)にあるCasa da Música(カーザ・ダ・ムジカ、ポルトガル語で「音楽の家」。uはuにアキュートアクセント、以下同様)は音楽ホールでありながら、その創意工夫にあふれた教育プログラムで国内外の音楽関係者に知られている施設だ。筆者は隣国スペインに在住しながらポルトガルを度々訪れ、2012年からCasa da Músicaの教育プログラムをフォローしていた。そして今年2月にもプログラムをいくつか見学したが、今回はその模様をレポートしたい。

Casa da Músicaの教育プログラムは幼児から大人まで、障害をもった方々やホームレスの方々までさまざまな 対象に音楽の楽しさを伝えようとする幅広い内容になっている。そうした社会の多様性に対して開かれたCasa da Músicaの音楽教育プログラムは、子どもたちの多様さへ合わせるという点で、子どもの教育を考える上でもとても有益だが、東京の音楽ホールでもそれを体験できる。

Casa da Músicaは日本の東京文化会館と交流があり、2013年から6年連続で開催されるワークショップリーダー育成プログラムでは、そのCasa da Músicaの指導者たちが参加し、ワークショップが行われる(一般の親子も参加可能なミュージックワークショップフェスタ〈夏〉も7月に開催される)。筆者が訪れた2月にもちょうど日本から来た指導者を研修で受け入れていた。

プログラミング教育にも繋がろうとする音楽教育プログラム「Digitopia」

今回最初に見たのは、Casa da Músicaではデジタル技術やICTなどテクノロジーを活用した音楽教育プログラム「Digitopia」 。

音楽教育プログラム「Digitopia」

この日行われていたのは学生・社会人を対象にした映像にサウンドトラックを付けるワークショップ。週末に3時間ほどに渡って行われ、前半はさまざまな映画などのサウンドトラックについて座学が行われ、後半は実際に映像に音を付ける。グループに分かれ実際にコンピューター上でシーケンスソフトウェアを使い15秒ほどのサンプル映像に効果音などを付けていた。楽器が演奏できれば各自それを録音・編集したり、インターネット上から効果音をダウンロードしたりして映像と同期させていた。

この日の参加者は中学生ぐらいの年齢や音楽学校の学生や、音楽経験のほとんどない社会人などバラバラで、各自異なった背景や音楽経験をもっていた。講師を務めていた作曲家のオスカル・ホドリゲス(Oscar Rodrigues)は「今日のようにまったく違う人達が集まってくるようなケースが教える上で一番難しい」と語っていた。

Casa da Músicaの教育プログラムは乳児から高齢者まで幅広い年齢層を対象にしており、学生や社会人、心身にハンディキャップのある方々やホームレスの方々まで実にさまざまな背景を持もった層を対象にしているので、指導者たちは自然に対象に合わせて教育を行うことに慣れている。

この日講師をしていたオスカルに「今週は小学校に行って出張授業をする予定だけれど、よかったら来る?」と言われ、ポルト市から車で30分ほど離れたブラガ(Braga)市の小学校を訪ねた。

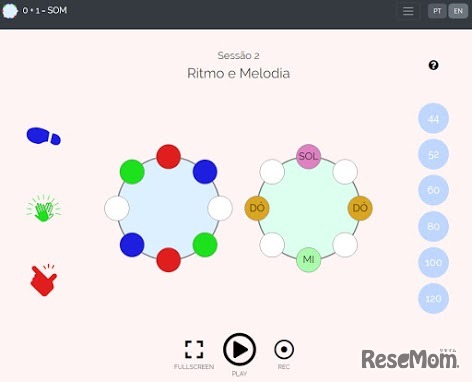

オスカルとティアゴ・オリベイラによって行われた出張授業は、デジタル技術を活用してリズムやメロディの創作を行うDigitopiaのプログラム「0 + 1 = SOM 」。音楽ホールが公立学校などに出張する、いわゆるアウトリーチ活動で、ブラガ市から支援を受け週1回計4回に渡って行われている。

オスカル(左)とティアゴ・オリベイラ(右)によって行われた出張授業

教室にピアノはなく(ポルトガルの学校には少ないそうだ)、授業はウクレレとクラリネット、そしてタブレットが使われていた。

タブレットを使ったリズム遊びの活動が行われていたが、学校のさまざまなICT環境に対応するためにブラウザアプリが使われていた(この「0 + 1 = SOM」プログラムのために開発されたもの)。

リズムを記すために、黒板上で音符と休符を使うだけでなく、同じリズムパターンをコンピューターのバイナリーコードのように0と1を使う方法で記譜する。

タブレットを使ったリズム遊びの活動

そしてタブレットの画面上にも入力して、タブレットで再生される音と一緒に演奏する。

タブレットの画面上にも入力

ICTを活用したコンピューターとの合奏を行う授業でもあり、また0と1でオンとオフを切り替えるプログラミング的な発想を養う下地を作る内容にもなっている。既存の型にはまった音楽教育でもプログラミング教育でもない、そして音楽教育にも情報教育にも繋がっていく、そんな科目にとらわれない形の教育のあり方が音楽を通じ実践されていることが伺えるだろう。

ポルトガルでも質の高い音楽教育を受ける機会はあり、オスカル自身、音楽学校コンセルバトリオでも音楽理論を教えているが、やはり地域や家庭の状況によって教育機会のばらつきはある。このプログラムは現在特別授業という位置付けだが、これからブラガ市域の小学校で全体に展開していく予定だ。人口14万人弱のブラガのすべての学校を巡回するのは難しいため、将来的にはこのプログラムを学校教育の正規のカリキュラムに取り入れて、教員自らが同じメソッドで授業を行うための研修を行うことも検討されているそうだ。

音楽を教える対象は幅広く…知的障害をもった方々、ホームレス、高齢者など

さらに同じ週、ホームレス支援施設で毎週開催されている「Som da Rua(道の音)」の練習会を見学した。

ホームレス支援施設で毎週開催されている「Som da Rua(道の音)」の練習会

指揮をしているのはCasa da Músicaの教育ディレクターのジョルジ・プレンダス(Jorge Prendas)。ホームレスの人々との演奏活動だが、ペットボトルや瓶の蓋など、まさに道ばたから拾ったゴミで作られた楽器を使って演奏する、まさしく「道の音」になっている点がユニークだ。

ドラムの男性はかつてバンドでプロとして演奏していたミュージシャンだったが、ドラッグ問題などで道を踏み外し、ホームレス生活に転落。今はホームレス組織のまとめ役として働きながら、音楽活動を行っている。彼の場合は音楽が社会復帰の助けにもなった。

こういった施設を訪れる人々は経済的にも社会的にも厳しい境遇にあるが、それでも音楽をしたいという気持ちは伝わってくる。音楽を社会のさまざまな層に教える意味について考えさせられた。

ホームレス支援施設でのワークショップの後に連れられて行った高齢者向けのワークショップ。

高齢者向けのワークショップ

こちらはCasa da Músicaの活動ではなく、財団Fundaçäo Manuel António da Motaの支援で行われているものだが、彼らにとっての青春時代の歌でもある70年代~80年代のポルトガルのロックソングを取り上げ、伴奏に合わせて皆で歌う。とても楽しんでいたようすだったが、ポルトガル語の歌詞の内容が「警察を呼べ!金なら払わないから!!」といった意味だったり、反逆精神に満ちたロックらしいロックでとても驚かされた。よくある高齢者向けのリラクゼーションを目的とした音楽ワークショップとは真逆だからだ。

イギリスから訪れたゲスト講師Paul GriffithsとPete Letankaの両氏によるワークショップ。

イギリスから訪れたゲスト講師Paul GriffithsとPete Letankaの両氏によるワークショップ

Casa da Músicaで週末に行われ、知的障害をもった方々のためにどういった形でのファシリテーションを行うか実践を通して学ぶ内容。ファシリテーションに関心のある地元の音楽家・指導者が30名ほど集まっていたが、それに加えて日本から来た東京文化会館のワークショップリーダーたちも参加していた。前半は指導者のみで、後半は知的障害をもった方々が実際に参加してワークショップの実践が行われた。グループに分かれて歌のパートが振り分けられ、それぞれの歌に付ける振り付けを考えるといった活動が行われていた。

2日間に渡って行われたワークショップ最後の集大成として、ポルトガルの弦楽器ブルゲーザ(Viola Braguesa)の前奏から始まる5分ほどの合奏が行われた。地元の伝統音楽、ジャズ、ファンク、クラシックなどさまざまな音楽の感覚を共有しながら共同作業を行うことで連帯感が生まれ、演奏を通じハンディキャップのあるなしがあまり気にならなくなってくるように感じられた。

日本にも広まるCasa da Músicaのメソッド

東京文化会館のワークショップリーダーたちも、自らポルトガルの幼児を対象に「ミーゴのまほう」のワークショップを行っていた。

東京文化会館のワークショップリーダーたちによる「ミーゴのまほう」のワークショップ

この日のためにポルトガル語のフレーズをいくつか覚え、東京で行われているワークショップを元に2回ほどポルトガルの幼児を対象にワークショップを行った。東京での経験もあるため、言葉の壁はあったものの子どもたちが反応するポイントを1回目のワークショップで掴み、2回目ではかなり自然に幼児たちともコミュニケーションが取れるようになっていた。

2013年から毎年東京文化会館で行われているワークショップ・リーダー育成プログラムにはCasa da Músicaのスタッフも招聘され、教育ディレクターのジョルジュ・プレンダスも毎回訪れる。東京・ポルトの双方で研修を積んだリーダーたちは現在東京文化会館で開催されているミュージックワークショップで活躍中だ。

「日本には優れた音楽家たちがいるんだけど、創造的になってもらうために一押ししないといけないことが多い」と語っていたジョルジュ。Casa da Músicaの教育プログラムには、さまざまな世代や社会層の対象に合わせて、音楽を楽しませるための多様で包括的な創意工夫があり、特定の音楽ジャンルに拘らず(今回は取り上げなかったがインドネシアのガムランのワークショップまである)、またテクノロジーを活用する場合も音楽教育という枠に留まらず、教科を越えプログラミング教育を学ぶために役に立つ内容に繋げる懐の深さがある。そこにある創造性は、ともすると十年一日でワンパターンに陥りがちな今日の音楽授業のあり方に、いい意味で刺激を与え工夫を促す役割を果たしてくれそうだ。

音楽教育関係者に限らず一般参加も可能なので、実際のワークショップがどのようなものか日本の皆さんにも体験してもらいたい。