<2日目>朝の散歩~朝食

朝食前に朝の散歩へ。こちらも自由参加だったが朝6時には大勢の参加者が集まり、前日の暗闇の中のナイトハイクで通った道と同じ道を辿った。ここは昨日閉じたクローバーを見た場所、ここはホタルの幼虫がいた場所、など明るくなった朝に教えてもらうと「え?そうだったんだ!」と驚く。光があることで見える世界の美しさに感謝しながらの朝散歩となった。

エコーはどこから聞こえるか? 都会ではできない体験「ヤッホー!」と朝から大声で叫ぶとこだまが返ってきた

エコーはどこから聞こえるか? 都会ではできない体験「ヤッホー!」と朝から大声で叫ぶとこだまが返ってきた 草笛はコツがいると教えてくれたまーりーさん。あちこちで心地よい音が聞こえてきた

草笛はコツがいると教えてくれたまーりーさん。あちこちで心地よい音が聞こえてきた この葉っぱをちょっと食べてみて、と言われてかじってみると「ブドウの味!」いう声が。実がなっていなくても味でブドウの仲間の葉だとわかる

この葉っぱをちょっと食べてみて、と言われてかじってみると「ブドウの味!」いう声が。実がなっていなくても味でブドウの仲間の葉だとわかる 美味しい朝食をたっぷりいただき、部屋を片付けて緑の学園を後にした。

美味しい朝食をたっぷりいただき、部屋を片付けて緑の学園を後にした。<2日目>遊覧船で釣り人憧れの奥只見ダムを縦断

向かった先は奥只見ダムの遊覧船乗り場。巨大なイワナの宝庫として知られ、ヤマメ(山女)、虹鱒(ニジマス)、桜鱒(サクラマス)などさまざまな魚が釣れることから釣り人の聖地として愛されている奥只見湖に優雅に浮かぶ白いファンタジア号は結婚式や音楽会の会場にもなるそうだ。

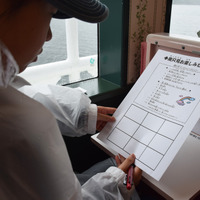

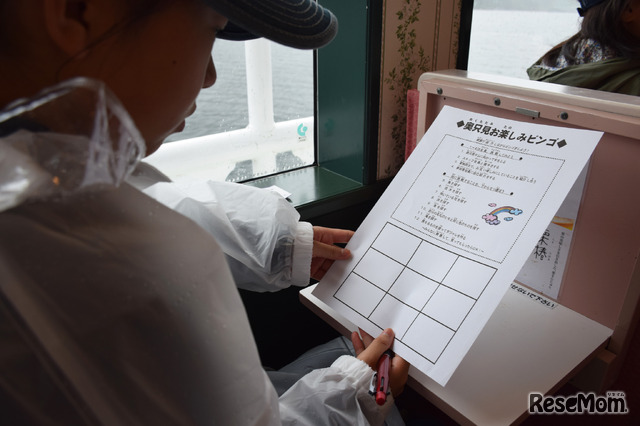

銀山平へ向かう40分ほどの乗船時間の船内ではオリジナルのビンゴゲーム大会が開催された。自己紹介、握手、見つけたものなどでビンゴを目指すのでおのずと全員が話しかけたり動き回ったり。湖に流れる流木、岩壁を流れる小さな滝、飛翔する鳥を眺めながら楽しい時間を過ごした。

全員参加のオリジナルビンゴゲーム

全員参加のオリジナルビンゴゲーム デッキに立って爽快な気分を味わう

デッキに立って爽快な気分を味わう カッコいい帽子をかぶり、舵をとる子ども船長体験

カッコいい帽子をかぶり、舵をとる子ども船長体験 美しいファンタジア号で銀山平キャンプ場に到着

美しいファンタジア号で銀山平キャンプ場に到着<2日目>尾瀬三郎像の前で自然で遊び、ブナの森へ

ここでもダムカードとファンタジア号カードを受け取り、船を降りて向かった先は森の中。可愛いお地蔵さんの前を過ぎると森へ入っていく小径が続き、進んでいくと尾瀬三郎の石碑を囲んだ森の中の広場にたどり着いた。ここでは葉っぱを使ったじゃんけんをするために各自が気になる葉っぱを3枚採集し、一番細い葉っぱを選んで出し合い勝負したり、葉っぱの繊維を利用し、ちぎっても落ちない手品をするなど、自然を使った遊びを楽しんだ。

気になる葉っぱも親子でこんなに違う

気になる葉っぱも親子でこんなに違う 遊びに使わせてもらった葉に感謝して皆で葉っぱを土に戻す

遊びに使わせてもらった葉に感謝して皆で葉っぱを土に戻す 細い細い糸でつながっている

細い細い糸でつながっている親世代も子どももあまり経験のない自然遊びを満喫したあとは前日の夜の交流会でも楽しみにしているという声が多かった「ブナの森」へ向かった。足元に気をつけながら森の奥深くへ進んでいく間も、朽木から染み出る水をしぼったり、ブナの実を拾って中に虫がいるのを発見したリ、葉についている雫を集めたり、自然の恵みをひとつひとつ丁寧に確認。大人が細々と指示をしなくてもお互いの雫を集めて楽しむ子どもたちの姿に、共通の体験ができる環境さえあれば子どもたちは自然と仲良くなり、楽しみを見つける“遊びの天才”なのだと感じた。

到着したブナの森は根元が少し曲がり、白色が混じる独特の幹の色が奥深くまで続き美しい。この根元が曲がる理由は積雪の重みに耐えようと、折れないようにと頑張っているからと教えていただいた。あらためてブナの木1本1本を見ると、なぜか愛おしくたくましい子どものように見えてくる。

ブナの森に到着

ブナの森に到着ブナの周囲の土はふかふかと柔らかい。落ちた葉と木の実を動物や土壌生物が食べることで分解され、雪解け水が沁み込み豊かな土へとなっていく。毎年繰り返されていく命の循環を五感で感じるために親子でお気に入りのブナの木を探し寝そべってみた。人々の暮らしを支える水が当たるのを顔で感じ、背中には木の幹と土を感じる。雨音が聞こえ、鮮やかな緑色の向こうに空を見る。葉と水と土のにおいを吸収するように深呼吸をして五感でブナの森を感じる時間は、森の一部になれたような温かく静かなひと時だった。

娘が選んだブナの木はこの子

娘が選んだブナの木はこの子 隣に寝そべると葉と空の色のコントラストが美しい

隣に寝そべると葉と空の色のコントラストが美しい ひと時の感謝をブナの木に

ひと時の感謝をブナの木に<2日目>科学実験と振り返り

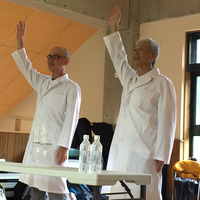

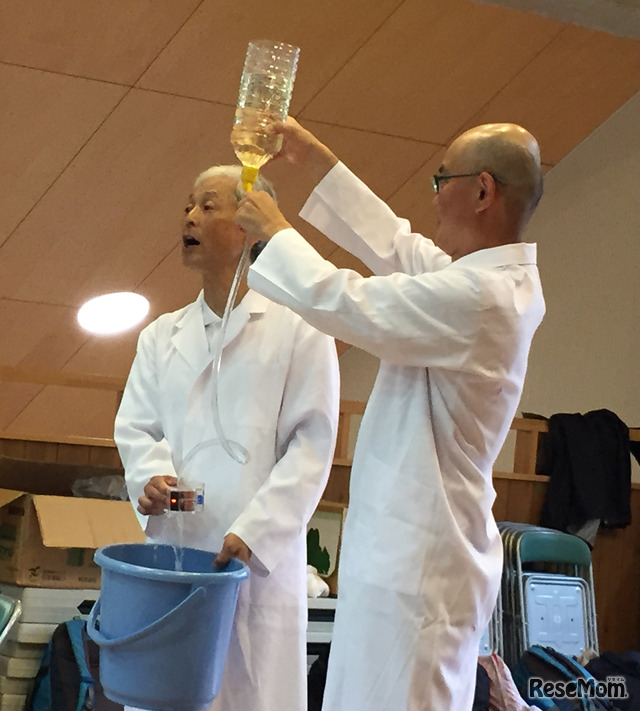

ブナの森から銀山平キャンプ場の屋内施設へ移動して昼食後は最後の科学実験(晴天のときは屋外で実施)タイム。ドクターが登場すると皆は何が始まるのだろう? とワクワクしながら注目した。

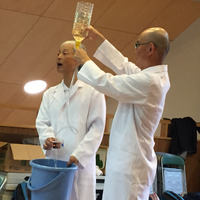

ひとりひとりに渡された2つの容器には、学校の校庭のような近い粘土質に近づけた素材と、ブナの森の土の性質に近づけてつくられた素材がそれぞれ入っている。それぞれに水を流し透水性を知る実験だ。ブナの森の土の性質に近い素材のほうがたくさんの水を早く通し水を貯めることができた。

全員の水を集めてバケツの中にダム湖ができた

全員の水を集めてバケツの中にダム湖ができた みんなの水から電気ができた

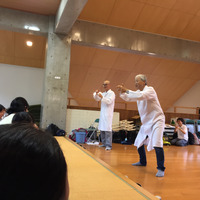

みんなの水から電気ができた ドクターご指名の親が演じる尾瀬三郎の悲恋物語の舞台も即興上演。感情たっぷりの名演技を見せてくれた親に子どもたちは大喜び

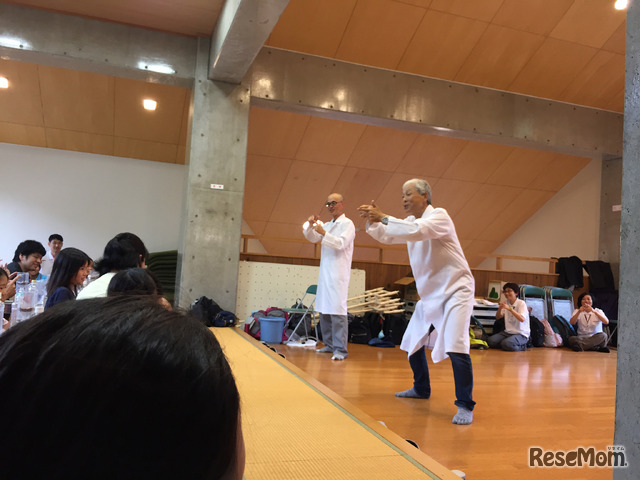

ドクターご指名の親が演じる尾瀬三郎の悲恋物語の舞台も即興上演。感情たっぷりの名演技を見せてくれた親に子どもたちは大喜び フレミングダンスもぜひ覚えてと踊るドクターとやっさん

フレミングダンスもぜひ覚えてと踊るドクターとやっさん親子で深まる探究心

科学実験が終わると、皆でこの2日間を振り返る時間。配られたブナの木のカードにそれぞれの感想やブナの木へのメッセージなど、思い思いの言葉を書き込んだ。親子でカードの内容を発表した後は、手作りのタペストリーに貼り付け、さっき寝そべってきたばかりのブナの森を再現した。

思い思いの言葉が集まったブナの森。カードは最後にはずして各自が思い出に持ち帰った

思い思いの言葉が集まったブナの森。カードは最後にはずして各自が思い出に持ち帰った参加した子どもたちは4年生から6年生。あと少しすると親と2人きりで出かける機会も少なくなっていくかもしれない。普段はお互いを知るための時間をあえてもつことも照れ臭いもの。親子ペアでツアーに参加したことで新たな気づきがあったのは子どもだけではなかったようだ。3組の親子にツアーの感想をお聞きした。

ゆうこさん&こうしろう親子

「ダムについて予習してから参加したら、もっと楽しめたのにと反省しています(笑)。これからも息子とまた一緒にどこかへ体験に行きたいという思いもありますが、息子ひとりでもどんどんこういった体験ツアーに参加してほしいです。」(ゆうこさん)

「一番楽しみにしていた遊覧船はとても楽しかったです。ブナの森も木の実を拾ってなかに虫を見つけたり、葉に水を貯めたり自然に触れてとても楽しかったです。食事も美味しくて、良い2日間でした。」(こうしろう)

なお&りったん親子

「普段の生活だと雨で合羽を着て移動するのって面倒だなと思ってしまうのですが、今日は雨にぬれてもまったく気にならなくて、ブナの森で寝そべって気持ちよかったです。ブナの木の幹を伝う水の路も見ることができました。兄弟がいるので娘と2人きりは初めてでした。家族でダムに来ても専門知識はわからないのでとても貴重な経験ができました。」(なお)

「葉っぱじゃんけんが楽しかったです。ブナの森のルートではヒミズが通った穴を見つけたんです。指で確認したらちゃんと穴が続いていました。発見の多い2日間でした。」(りったん)

なおや&かりん親子

「仕事柄、興味がある分野だったのでとても勉強になりました。子どもよりたくさん質問してしまいました(笑)。かなりハードスケジュールでしたがどの体験も面白くて、体力的に疲れを感じていても精神的には充実していて全然疲れていないんです。皆さんも笑顔で、誰も疲れた顔をしていないのはスタッフの皆さんのプロフェッショナルさ、熱意のおかげだと感じました。」(なおや)

「ダムを2つも見ることができて、欲しかったダムカードももらうことができてとても嬉しかったです。カジカガエルがいたり、遊覧船に乗ったりしたことも楽しかったです。自然と電気がつながっていることがよくわかったので、使いすぎないように大切にしたいです。」(かりん)

伝わるスタッフのエネルギー

自然と電気と人とのつながりが伝わった体験だったのは笑顔の親子のようすから明らかだったJ-POWER「エコ×エネ体験ツアー」。13年間毎年変わらぬ笑顔でツアーを支えているのはまさにそれぞれの分野のプロフェッショナルであるスタッフの皆さんの熱い思いから作られるエネルギーだ。

よーこばさん(J-POWER)

「J-POWERの人たちは電気のことは詳しく伝えられても、楽しくわかりやすく話すのは難しいと感じています。大切なメッセージが伝わる楽しく安全なツアーをつくるためにはスタッフもご参加の皆さんも、誰ひとりとして欠かすことができないんです。」

なんちゃん(J-POWER)

「社内で参加募集があったので志願して参加しました。普段は机に向かっているので外で思い切り子どもたちと過ごすとリフレッシュできて楽しいです。ツアーが終わるとまた普通の会社生活に戻るので名残惜しいです。」

かもさん(日本環境教育フォーラム)

「文化や年齢さまざまな違いがあったとしてもこういった共通体験をつくることで同じ問いかけができます。知識なしで参加できる体験先行型の学びはそこが良いところです。体験から学び共感し、協働する学びはこれから日本でもっと必要になってきます。そして学びの次にすることは考えて行動すること、アクションです。」

ドクター(高倉環境研究所・元ジェイペック)

「このツアーの立ち上げの前から近隣の小学校で体験教室を開いていました。このツアーには毎年九州から飛んできて参加しています。参加者の感想に『ドクターが面白かった』って書いてあると嬉しいんです。面白いって感じてもらえた、ちゃんと印象に残っている、楽しかったんだとわかるんです。ロングランのミュージカルのようにずっと続けていきたいです。家族旅行はあっても親子1対1で過ごす旅行はなかなかないので、親子で違う側面が見えてくると思います。」

キャップ(J-POWER)

「このツアーの準備室から13年間ずっと続けてきました。昨年とても嬉しいニュースがあったんです。小学生のときこのツアーに参加した女の子が、そのときの体験が楽しくて理工学部に進んだと、大学生向けのツアーに参加してくれたんです。大学生向けのツアーは火力発電所と水力発電所に行く2泊3日のツアーで、もちろん親はいません。学生同士でディスカッションしたり、SDGsや新しいエネルギーについて考えたりします。今日参加した子どもたちが大学生になったときにも今日を思い出してくれると嬉しいです。また会える日を楽しみに待っています。」

しげさん(J-POWER)

「みんなのブナの木のカードの言葉がとても嬉しいです。この気持ちを家で家族に伝えて、学校でもお友だちに伝えてほしいです。エコ×エネ、自然と人のつながりがもっと増えるように伝えてほしいです。人と人のつながりが社会をつくり、変えて、持続していく。ずっとつながっていくことを願っています。」

おのの、まーりー、ぱりんこ(キープ協会)

「皆さんに出会えて、自然を考える人、エコ×エネを考える人がまた増えました。仲間が増えて本当に嬉しいです。元気!電気!勇気!」

13年分の思いがつながったエコ×エネ体験ツアーはまた来年、再来年へとつながっていく。募集開始は毎年5月の上旬ごろ。探究心溢れる小学校4年生から6年生のお子さんのいるご家庭は、まずは申し込みをするというアクションをお忘れなく。