今年も各予備校から合格者数が発表されている。東進ハイスクールでは2025年3月31日に締め切った最終確定数で、東京大学(以下、東大)は815名が、京都大学(以下、京大)では488名が現役合格したことが判明。旧七帝大では、計3,700名が現役合格の切符を手にしている。一方、難関私立大学でも、早稲田大学・慶應義塾大学の現役合格者数も5,628名となったという。

現役生の合格にこだわり、躍進を続ける東進ハイスクールのカリキュラムや方針について、運営元であるナガセの広報部長 市村秀二氏に聞いた。

東大は志願者減、東京科学大は初の入試

--2025年度入試の傾向を教えてください。まず国公立大学について、いかがでしょう。

国公立大学の2025年度一般選抜の志願者の総数は428,501人(前年比101.2%)で、前年度から5,241人増加しました。国立大学では前期日程は志願者数178,611人(同100.6%)、後期日程は121,128人(同99.1%)となりました。公立大学では前期日程の志願者数は57,108人(同104.2%)、後期日程は38,813人(同103.1%)、中期日程は32,841人(同105.7%)で、すべての日程で増加となりました。

近年、前期日程の定員増加や、総合型選抜・学校推薦型選抜といった入試の拡大により、多くの国公立大学で後期日程の募集人員が減少傾向にあります。さらに、後期日程を実施する大学自体も減少傾向にあり、後期日程を廃止する動きが見られます。旧七帝大ではすでに東京大学、京都大学、大阪大学では後期日程は実施していません。

次に、2025年度入試で特徴のあった大学の傾向を紹介します。

■東京大学

東京大学の志願者数(前期日程のみ実施)は8,421人(前年比89.3%)で、大幅減となり、増加した科類はなく全科類で減少しました。この要因は、今年から第1段階選抜を実施する基準となる倍率(募集人数に対する倍率)について、理科三類を除き、文科一・二・三類の基準の倍率を3.0倍から2.5倍に、理科一類を2.5倍から2.3倍に、理科二類を3.5 倍から3.0 倍になるよう通過ラインを引き上げた影響と見られます。

■東京科学大学

東京科学大学は、旧東京工業大学と旧東京医科歯科大学が統合されて初めての入試でした。志願者数は、4,653人(前年比93.1%)。旧東京工業大学に該当する理工学系の志願者数(前期日程のみ実施)は3,647人(同91.6%)。6学院すべて減少し、そのうち5学院は前年度に続く減少となりました。ただし、募集定員も前年比91.7%と減っているため志願倍率は4.5倍で前年度と変わっていません。旧東京医科歯科大学に該当する医歯学系の志願者数は、前期日程が673人(同104.2%)で、直近の推移を見ると3年連続増加しています。後期日程は333人(同90.2%)となり、前後期合わせると1,006人(前年比99.1%)で微減となりました。

東京科学大学は国内トップレベルの大学の統合ということで注目を集めましたが、予想をしていたより志願者は増えませんでした。本年、東京大学において第1段階選抜実施基準倍率が厳しくなったことにより、東京大学志望者の一部が東京科学大学に流れることが予想されました。その懸念から、合格ラインよりやや下の東京科学大学チャレンジ層が出願を見送り、他の大学(東北大など地方の旧七帝大など)に流れたことにより、結果的には志願者数が増えなかったと推測しています。

--国公立大学における学部系統別の人気傾向はいかがでしょう。

学部系統の分析では、文系の国立前期に注目すると、法・政治や社会・社会福祉が増加しました。いずれも、昨年減少していた反動から人気回復となっています。逆にずっと人気の高かった経済・経営・商は、微増でほぼ前年並みと落ち着きました。理系では、理学の人気が継続しています。医歯薬看護のなかでは、歯の志願者の増加が目立ちました。昨年、歯科医師が減少に転じたことがニュースで報じられ今後の需要が高まることが予想されたり、メディアでも有名歯科が取り上げられたりしたことで、志願者が増えたと考えられます。

設置学部・学科新設ラッシュが続く、「情報」は本年も大幅な増加となりました。

難関12私大で志願者増、国公立志願者の併願増か

--続いて、難関私大の2025年度入試の傾向を教えてください。

難関私大についても、特徴のあった大学をご紹介しましょう。

■早稲田大学

早稲田大学の2025年度の総志願者数(確定値)は、95,938人となり、前年度比で107.3%、近年続く減少傾向から増加に転じました。方式別でみると、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)(単独)が3年連続で増加(前年度比144.3%)、個別試験の方式でも前年度比で増加となりました。学部別にここ3年の推移をみると、創造理工学部が3年連続、商学部、文学部、先進理工学部、スポーツ科学部が2年連続増加している一方で、基幹理工学部、人間科学部は2年連続の減少傾向となりました。前年度比較では、政治経済学部(同143.1%)、スポーツ科学部(同141.3%)、法学部(同117.4%)、文学部(同117.0%)、文化構想学部(同114.7%)と大幅増となった一方で、人間科学部(同76.2%)と社会科学部(同85.5%)は減少幅が大きくなっています。

早稲田大学について補足します。従来、文系方式(英・国・地歴or数)、理系方式(英・理・数)、共通テスト+数学選抜方式があった人間科学部では、本年、すべての選抜方式において共通テストが必須となりました。そのため、共通テストを敬遠した私大専願者の出願が大きく減ったと考えられます。

社会科学部は、本年度一般選抜の定員が昨年の450名から今年は370名(昨年対比82.2%)と減少しました。うち総合問題型270名、数学型100名と分けられています。ともに共通テストの受験が必須で、国語・英語・選択科目(地歴公民、数学、理科から1科目選択)の3科目です。個別試験では、総合問題型は英語と総合問題、数学型は英語と数学が課されます。共通テストの必須化や、過去問のない総合問題への敬遠から、減少したと考えられます。 この2学部は志願者は減少となりましたが、国公立併願者は増えたと考えられることもあり、合格難易度はむしろ上がっている可能性もあり、今後検証していきたいと思っています。

■慶應義塾大学

慶應義塾大学では共通テストは利用しておらず、大学独自の個別試験のみです。総志願者数(確定値)は40,132人(前年度比106.7%)でと6年ぶりに4万人台に返り咲きました。学部ごとにここ3年の推移をみると、文学部、経済学部、商学部、理工学部が2年連続増加している一方で、薬学部は2年連続の減少傾向となりました。前年度比較では、文学部(前年度比111.7%)、総合政策学部(同111.3%)、商学部(同109.8%)、経済学部(同109.6%)で大幅増となりましたが、医療系分野の医学部(同95.1%)、薬学部(同92.5%)はともに減少しました。 このうち医学部については、試験日を従来の2月19日から本年度は2月9日に前倒したことにより、北里大学医学部の二次試験など私大医学部の入試と日程が重複したことが影響していると考えられます。

■上理明青立法中および関関同立

明治大学・青山学院大学・立教大学・法政大学・中央大学は、前年を上回る志願者を集めました。関西エリアにおいても、関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学で、志願者数が前年を上回りました。中でも関西大学は79,859人(前年同比109.9%)と大きく伸ばし、特に新設のビジネスデータサイエンス学部が3,343人を集め、関西大学全志願者の4.2%を占めました。

主要13私大(早慶上理明青立法中関関同立)のなかで上智を除く12大学で志願者数が増えましたが、その要因として、まずはベースとなる18歳人口が昨年と比較し3万人増えたことも要因と考えられます(106万人→109万人)。また新課程となった共通テストへの不安から、国公立志願者が、私大の共通テスト利用選抜や一般選抜など、併願を例年よりも増やしたことも要因だと推測できます。

志願者数の増加に伴い学部系統の分析でも、多くの系統で昨年を上回っています。特に「法・政治」は増加幅が大きくなっています。司法試験や国家資格の受験を希望するしないにかかわらず、変化する国際情勢や国内外の政治に関心をもつ受験生が増えたと予想されます。また、社会人として求められるリーガルマインドなどビジネスにも役立つ力が身に付けられることから、高い人気となったと考えられます。医と薬は、昨年をわずかに下回っており、国公立も同じ傾向です。コロナ禍を経て、医療への関心が一段落した可能性があります。

共通テストは、志願者が495,171名(昨年+3,257名)となりました。そのうち、既卒生が64,974名(昨年-3,246名)で共通テスト受験者の比率としても13.1%と年々減少しています。一方で、今年高校を卒業する見込み者を母数とした現役志願率は45.5%と過去最高となりました。

情報I 、来年度は難化予想…演習の積み重ねを

--新課程後初となった共通テストの傾向はいかがでしたか。

共通テストは、志願者が495,171名(昨年+3,257名)となりました。そのうち、既卒生が64,974名(昨年−3,246名)で共通テスト受験者の比率としても13.1%と年々減少しています。一方で、今年高校を卒業する見込み者を母数とした現役志願率は45.5%と過去最高となりました。

--2025年度から情報Iが新たな試験科目として導入されました。来年度からはこれが定着する形となりますが、志願動向に影響はあるとお考えですか。あるとしたらどのような影響が考えられるでしょうか。

「情報I」の初年度の平均点は69.26点と非常に高い得点となりました。志願動向にはそこまで影響はないと考えられますが、2026年度の共通テストでは、本年度と比べると難化が予想されます。しかし、教科書レベルの基礎知識を定着させ、そのうえで共通テスト形式の演習を積んでいくことが最善であることには変わりありません。東進では「共通テスト本番レベル模試」「全国統一高校生テスト」で年6回の実践演習が可能です。積極的に模試は活用してください。

「情報Ⅰ」でいうと、プログラミング問題について補足をしておきます。

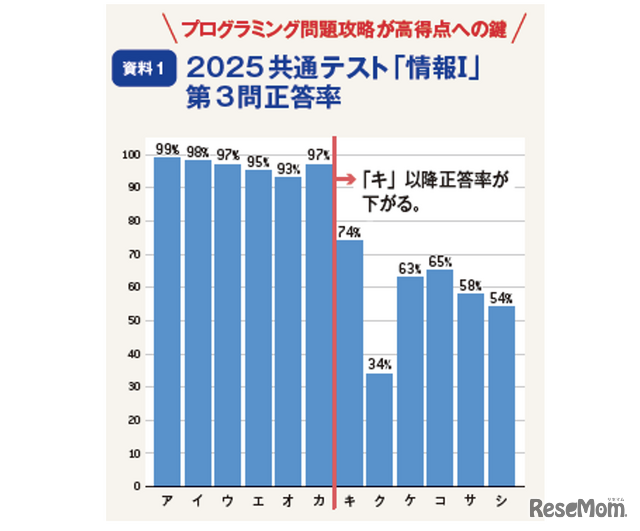

第3問のプログラミングに関する出題に注目しました。下記の画像は今年受験に臨んだ東進生の共通テスト答案再現データから、各設問の正答率を分析したものです。すると「キ(問2)」から正答率が下がっているのがわかります。この設問以降は実際にプログラムを書く力が問われる設問でした。プログラミング問題で得点するためには、「プログラミング思考による事象の構造化」、つまりコードという形で表現する力・落とし込む力を身に付けることがポイントです。

実力講師陣×演習で「第一志望校現役合格」に導く

--2025年度も東大に800名以上が合格、京大は478名の合格が報告されているとのこと。そのほかの大学も続々と合格者数が増えていることが御社Webサイトからも見てとれます。この好調な合格者実績を支える御社のお取組みについて、ここ数年注力されているものを順にご紹介ください。

東進では、大学受験はゴールではなく、通過点であると考え、仲間とともに目標を達成することを目指しています。大学受験という経験を通じて、仲間と切磋琢磨し、ともに目標を達成するための「人間力を高める指導」を行っています。

これを前提として、より効果を発揮する東進の取組みをご紹介しましょう。

まず、東進には、全国から選りすぐった実力講師陣が揃っています。何万人もの受験生を志望校合格へと導いてきたエキスパートです。日々研鑽し、講義の完成度を高め続ける講師陣が展開する授業は、とにかく楽しく、知的好奇心をくすぐる面白さと、抜群のわかりやすさを提供します。

その実力講師陣の授業に加え、東進の学習コンテンツの大きな柱となっているのが、AI演習講座です。いまや当たり前になっている東進のAI演習講座ですが、2017年から開講しています。学習データは毎年増えていきますので、日々アップデートされていきます。のべ100万人以上の卒業生の、200億件にも及ぶ学習履歴や成績、合否等のビッグデータと、各大学入試を徹底的に分析した結果等の教務情報をもとに年々その精度が上がっています。「志望校別単元ジャンル演習講座」は、受講生個人の学習履歴と、東進独自のビッグデータから、全757大学2,573学部をカバーし、苦手分野を中心に志望校の傾向に沿ったその生徒にとって得点を最大化するために最適な「必勝必達演習セット」を提案します。

弱点克服のための「志望校別単元ジャンル演習講座」を経て、東進で最後に取り組むのが「第一志望校対策演習講座」です。第一志望校の入試傾向に即した演習を、直前期の仕上げとして行っていきます。もちろん添削指導も行います。こちらの講座は109大学636学部をカバーしています。丁寧できめ細やかでありながらも、返却までのスピードにこだわっており、それゆえ高い学習効果を実現できています。

2023年からは東大・京大・東工大(現東京科学大)・一橋大志望者を対象とした「最難関4大学特別演習講座」を開講しています。二次試験の比重が高く出題傾向が特徴的な最難関大対策を効果的に行うため、大問や単元ごとに苦手克服から志望校対策に特化した演習までを一気通貫で行う専用講座です。本年、これら最難関大学の合格実績が好調なのは、この講座を多くの生徒が活用してくれたからだと考えています。

--大学別、単元ジャンル別に、苦手克服から実践力の養成まで、縦軸・横軸から糸を編むように演習を徹底的に積み重ねていくことで、入試本番で安定した実力が発揮できるということですね。

この記事を読んでいる高校生の中には「過去問は試験直前に行うもの」と思っている人もいるかもしれません。しかし、それは誤った認識です。早い段階で過去問に取り組み、志望校の傾向やレベルを把握して、的確な志望校対策演習を徹底して行う。これが東進の合格指導のポイントです。

「過去問演習講座」に徹底的に取り組んだうえで、AI演習講座に移ります。AI演習講座は、生徒の学習履歴の多さによってより精度が上がります。これまで取り組んだ学習履歴が、AI演習講座に反映され、生徒ひとりひとりに合った学習をさらに提供できるようになるのです。

過去問演習講座は、「大学入学共通テスト」と全国の大学に対応しています。国公立大学と記述形式の問題が出題される一部の私立大学には、採点に加え添削指導を実施。1回だけでなく、完全解答を目指して各問題3回の添削指導を受けることができます。また、東進講師による解説授業を受講することで、問題のポイントをしっかりと理解することができます。東進では、この過去問演習講座の成績データをはじめとするすべての学習履歴をAIに取り込み、次のステップに活用していきます。

そのほか、東進では「大学入試問題 過去問データベース」を構築しており、252大学・最大31年分の過去問を無料で閲覧することが可能です。一部の大学には解説がついています。志望校選択の材料として、いつでも過去問の確認ができます。

「夢」を志望大学へつなげる…合格への原動力を高める指導

--「現役合格」を目指す受験生のサポートにおいて、御社が注力されていること、日々心掛けていらっしゃることを教えてください。

先ほども回答したように、東進では、大学受験はゴールではなく、通過点であると考え、仲間とともに目標を達成することを目指しています。大学受験という経験を通じて、「自分も勝って、周りも勝たせる」という言葉が表すように、自分史上最高の努力を続け、仲間全員が目標を達成するための「人間力を高める指導」を行っています。

その具体的な取組みとして、生徒の皆さんが夢を見つけ、志を育み、その夢を志へと昇華させるための機会や出会いを多数用意しています。世界に影響を与えてこられた産業界や学術界等における第一人者をお呼びして、ご講演いただく「トップリーダーと学ぶワークショップ」というイベントがあります。講演後はチームに分かれてテーマに沿ったディスカッションを行い、チームの考えをまとめてプレゼンテーションを行います。一流の方々から新しい知見を得て、それを発信することを目的としていて、学習するうえで極めて大切な「何のために学ぶのか」という志を高める取組みです。

また、データサイエンティストやホワイトハッカー、AIエンジニアなど、デジタル時代を生きていく中で、今までになかった価値を生み出している若手リーダーやスペシャリストの新しい職業を知り、将来の選択肢を広げる「君の未来を考えるセミナー」も毎月リアルタイムでオンライン開催しています。これまでにない出会いを通じて、自分の将来を考えていく機会となっています。

志をもつことで、目標が明確になり、自ずと学習のモチベーションが高まっていきます。受験指導においては、自分の可能性を信じて目標を高くもち、第一志望校現役合格を貫く指導をしています。もちろん受験勉強だけでなく部活や学校行事等、高校生活を充実させながら現役合格を目指します。こう聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、時間の使い方を工夫し努力すれば実現可能です。

さらに、大学入試の多様化に伴い、東進では従来の「大学受験コース」に加え、「高校別対応の個別指導コース」を2024年からスタートしました。高校での成績アップ、そして総合型選抜・学校推薦型選抜にも対応し、すべての高校生が目標とする大学に合格するための体制を整えています。

受験勉強は早期にスタートできるかで大きく変わっていきます。そのため高2、高1や中学生(東進では高0生と呼んでいます)からでも、受験生と同じように必要な指導を行っています。大学入試まで残された時間は決まっていて、それはどの高校生も同じです。目標が決まっていれば、そこに至るまでに何をすべきかを逆算して、計画を立てて実行していけば良いのです。東進では、ひとりひとりの理解度に合わせたIT授業で高速学習が可能です。また、時間のかかる重要項目・スキルの修得についても、「高速マスター基礎力養成講座」や、高2生・高1生向けのAI演習講座「個人別定石問題演習」「個人別基礎定着演習講座」など、東進のノウハウが詰まった演習講座で力をつけていきます。

自分の意志で決めた志望校合格に向けて全力で取り組む。受験勉強の過程で培った努力は次につながる大きな財産となります。限られた時間の中で目標に向かって本気で取り組むことが大切です。

--2026年度現役合格を目指す受験生に、メッセージをお願いいたします。

生成AIの登場で世界は大きく変わりました。また国際情勢も日々変化しており、時代の変化のスピードは今までとは比べ物になりません。10年後、20年後、激動の社会の最前線に立ち、未来を創っていくのは若い世代の皆さんです。どんな世界や社会にしていきたいか、その中で自分はどう生きていくのか、今からじっくり考え、自分の可能性を信じて行動していくことが大切です。大学受験は、そのスタート地点と言えます。将来を見据え、自ら求めて勉強に取り組めば、おのずと力は付いてくるはずです。

--ありがとうございました。

受験生対象の講座はもちろん、2024年からスタートした「高校別対応の個別指導コース」をはじめ、高1・2生にも大学受験、そしてその先の未来に向けた学びを提供している東進。受験へのモチベーション醸成には、初動が肝心だ。

東進ハイスクール各校舎では、1日無料体験も受付中。第一志望校への現役合格を勝ち取りたい新高3生、そして新高1・新高2生も、東進ハイスクールでの学びについて知るために、まずは資料請求をしてみてはいかがだろうか。

難関大現役合格に強い「東進ハイスクール」の詳細はこちら