少子化にも関わらず、依然として狭き門の早慶(早稲田大学(以下、早稲田)・慶應義塾大学(以下、慶應))や明青立法中(明治大学・青山大学・立教大学・法政大学・中央大学)、関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)といった私立の名門大学。各大学の人気度や注目度は、志願者数や志願倍率などから計られがちだが、そうした数字には表れにくい人気の傾向を示すデータがある。

そのデータとは、東進ハイスクールが独自作成している「ダブル合格者進学先分析(以下、ダブル合格分析)」だ。これは、たとえば早慶を併願して、両方受かった場合に実際に進学するのはどちらかといった最終的な進学先を分析したもので、毎年公開直後から大きな反響を呼んでいる。

今年も最新のデータから、東進ハイスクール運営元であるナガセの広報部長・市村秀二氏に「早慶」「明青立法中」「関関同立」について、それぞれのダブル合格分析をインタビュー。第1回となる本記事では、私大のトップ2校である「早慶」にスポットをあてる。

早稲田の総志願者数は3年ぶりに増加

--早稲田の最新の出願動向について教えてください。

早稲田大学の2025年の総志願者数は9万5,938人(前年度比107.3%)で3年ぶりに増加となりました。

ここ数年を振り返ると、2020年までは10万人を超えていましたが、2021年から9万人台となり、2024年は8万9,420名と9万人を切っていました。この減少の要因として、2021年から行われている入試改革の影響が考えられます。特に政治経済学部では共通テストの数学I・Aを必須とした結果、その年の志願者は前年の71.9%、約3割減という打撃を受けました。しかし一方で、この改革によって難関国立大の併願者が増え、優秀な受験生が集まるようにもなりました。

3年ぶりの増加の背景には、難関私大ならではの事情もあります。今年の東大の入試では、第1段階選抜の基準倍率が理科三類以外で厳格化され、文科一類~文科三類は前年の3.0倍から2.5倍に、理科一類は2.5倍から2.3倍に、理科二類は3.5倍から3.0倍に引き下げられたことで、より慎重になった東大の受験者が早稲田を併願したと考えられます。

--学部別の出願動向にはどのような変化が見られましたか。

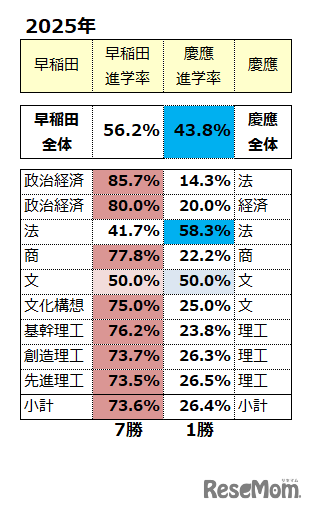

政治経済学部では、入試改革の一定の落ち着きや東大の第1段階選抜の厳格化、そして昨年の反動などから143.1%となったほか、文学部117.0%、文化構想学部117.4%、スポーツ科学部141.3%と多くの受験生を集めました。一方、社会科学部と人間科学部では、大学入学共通テストと独自試験の併用方式が開始され、個別試験のみで判定する方式を廃止し、一般選抜のすべての方式で共通テストが必須になりました。社会科学部は、共通テストで英語・国語・【数学・地歴・公民・理科から1科目】の3教科3科目を課し、個別学力試験では、総合問題型と数学型が設けられました。人間科学部は、個別学力試験が英国型の場合は共通テストで国語・【数学・地歴・公民・理科・情報】の2教科2科目、英数型の場合は共通テストで数学2科目・【国語・地歴・公民・理科・情報】の2教科3科目を課しました。その結果、社会科学部85.5%、人間科学部76.2%と大きく減少しましたが、これも以前の政治経済学部と同様、入試変更がある年は大きく減らす傾向にあるため、数年以内には受験生の質も変化し、受験者数は回復していくと思われます。

--大学入試では総合型・学校推薦型選抜による入学者の割合が増えていますが、早稲田は最新ではどのような状況でしょうか。

ご指摘のとおり、大学受験の傾向として、年内入試(総合型選抜・学校推薦型選抜)で早期に合格を決めたい受験生と、一般選抜で難関大を目指そうという受験生の二極化が進んでおり、早稲田にもその傾向が読み取れます。募集人員全体に占める一般選抜の割合は、2015年には62.4%でしたが、2025年には55.8%となっており、これは慶應大と明青立法政中の中でもっとも低い割合です。ただ、早稲田の学生数は全国2位(学部生で3万8,000人以上)なので、一般選抜の枠が極端に少なくなっているわけではありません。

--来年の早稲田の入試で押さえておくべき変更点があれば教えてください。

教育学部、国際教養学部で入試の変更が公表されています。ともに共通テストに関する変更で、大きな変更ではありませんが、受験を考えている場合はしっかりと把握しておきましょう。

・教育学部 一般選抜<C方式>

共通テスト5教科7科目900点満点を90点換算 → 2026年からは「情報I」が追加され、6教科8科目1000点満点を90点換算

・国際教養学部 一般選抜

共通テストで課す必須科目「国語」配点50点 → 2026年からは【国語・数学1(IA)・数学2(数学IIBC)】から1科目選択 配点50点 + 必須科目で「数学」を選択した場合は選択科目で「国語」が選択可能。また、選択科目に「公共,倫理」「公共,政治・経済」が追加される。

慶應も総志願者数増、10学部中8学部で増加傾向

--慶應の最新の出願動向について教えてください。

2020年から4万人を切っていた総志願者数ですが、19年以来6年ぶりに4万人を超え、4万132人(前年度比106.7%)と増加しました。増加のおもな要因としては、早稲田と同様、東大の第1段階選抜の厳格化が影響していることが考えられます。より多くの東大受験者が併願先として慶應を選び、さらには早慶との併願が多い明青立法中などの大学でも志願者増の追い風となりました。

--学部別の出願動向にはどのような変化が見られましたか。

10ある学部のうち文学部が111.7%、総合政策学部が111.3%、経済学部が109.6%など、8学部で増加傾向が見られました。湘南藤沢キャンパス(SFC)でも、総合政策学部は2017年度入試以来、環境情報学部は2019年度入試以来の増加です。一方で、薬学部は92.5%と2年連続で減少、医学部も95.1%と減少に転じました。薬学部の減少は、数学の出題範囲に数学Ⅲ・Cが追加されたことで、他の私大薬学部志望者には併願がしにくくなったことが要因として考えられます。また、医学部は試験日が2月上旬に早まり、国公立大との併願がしやすくなったことで志願者増が予想されていたものの、4年ぶりの減少となりました。

--総合型・学校推薦型選抜による入学者の割合について、慶應は最新ではどのような状況でしょうか。

早稲田と同様、慶應でも同じ傾向にあります。募集人員全体に占める一般選抜の割合は、2015年には60.1%でしたが、2025年には56.6%となっており、早稲田よりやや高い割合ですが、ほとんど差はありません。2025年は経済学部でも学校推薦型選抜が行われ、30名の募集がありました。これにより、一般選抜枠が630名から600名に減少しましたが、今後も総合型・学校推薦型選抜の募集人員が増えていくことが予想されます。

--来年の慶應の入試で押さえておくべき変更点があれば教えてください。

2026年の入試では大きな変更は発表されていません。医学部に栃木県地域枠(募集人員1名)が導入されることのみです。

一方で、2027年の入試で押さえておきたい変更点として、 経済学部A・B方式それぞれで小論文が廃止され、2教科入試になることです。

A方式: 英語(200点)+数学(200点)

B方式: 英語(200点)+地歴(世or 日)(200点)

この変更によって、志願者の増加、特にA方式で理系の志願者が増える可能性があります。慶應義塾大学の経済学部は、もともと一定数の理系の受験生が受験をしていましたが、小論文の廃止によってさらにこのハードルが下がると予想されます。難関国公立大学や医学部受験生の併願が増えると予想されるため、難易度が上がる可能性があるので、徹底した対策が求められます。

国公立併願率が高いのは? 世界大学ランキングではどちらが上?

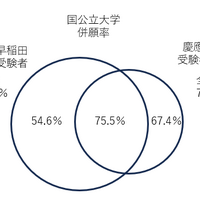

--早稲田・慶應の受験生の中で、どれくらいの割合が国公立大学と併願しているのでしょうか。

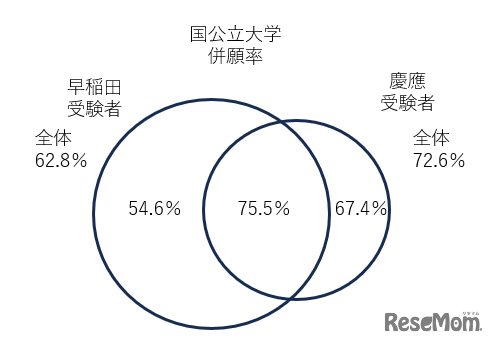

東進に通う受験生の併願率を見ると、早稲田受験者の全体(慶應受験者含む)では62.8%、慶應受験者の全体(早稲田受験者含む)では72.6%です。また、早稲田受験者(慶應受験者除く)では54.6%、慶應受験者(早稲田受験者を除く)では67.4%でした。このデータから、早稲田より慶應の受験者の方が国公立併願率が高いことがわかります。また、早稲田では共通テストを課し、国公立大学が併願しやすい入試となっていますが、それよりも受験生の多くを占める私大専願の志望者においては、小論文など特別な対策が必要な慶應を敬遠する傾向があると予想できます。

早稲田、慶應ともに受験した生徒のみを集計すると、国公立併願は75.5%と高い割合になりました。

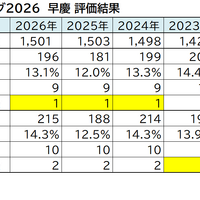

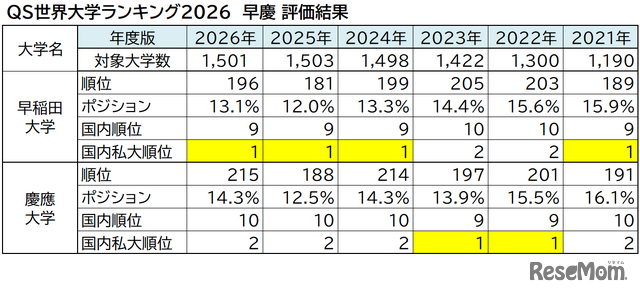

--両大学は、世界大学ランキングのようなグローバルな指標ではどのように評価されていますか。

世界的な高等教育評価機関の英国クアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds:QS)が発表した世界大学ランキング2026において、早稲田は世界196位に入り、昨年に続き、日本の私立大学でトップとなりました。また、慶應大学は215位です。

このようなランキングは、評価の基準によって順位がよく変動します。たとえば、医学部をもつ大学だと、研究面での評価が高く、ランキングの上位になる傾向があるなどが指摘されています。ただ、日本の私立大学において、早慶を超える大学はなく、基準次第で両校のトップが入れ替わることはよくあります。

早稲田と慶應、2025年のダブル合格者はどちらを選んだのか

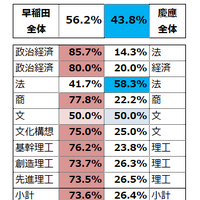

--早稲田・慶應の両方に合格した場合、2025年はどちらを選ぶケースが多かったのでしょうか。

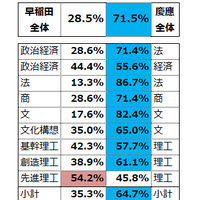

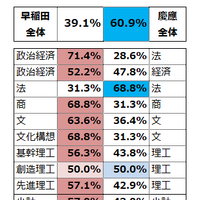

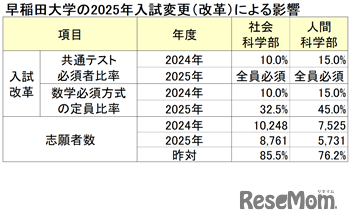

まずは、大学全体として見てみましょう。これは学部関係なしに、両大学を受験して両方受かった場合の進学率から大学の力を見たものです。弊社がダブル合格のデータを取り始めた2018年は、早慶両方に合格したら慶應を選ぶ受験生は71.5%と早稲田を圧倒していましたが、2020年以降、徐々に早稲田を選ぶ割合が増えていきます。そして今年ついに、大きな転換点を迎えました。早稲田の選択が56.2%とデータを取り始めて以来初めて逆転したのです。早稲田の果敢な入試改革への取組みが、このダブル合格進学先の結果につながったと考えられます。

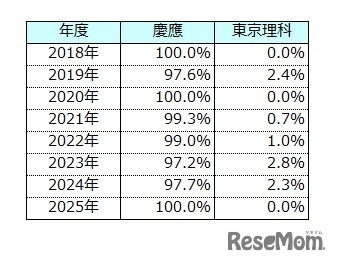

早慶 ダブル合格者の進学比率【大学全体】

なお、早慶上理までを私大トップグループとして一括りにすることもありますが、以下の通り、早稲田・慶應と上智・東京理科との各々のダブル合格進学率を見ると、上智・東京理科を選んだ受験生はごくわずかであり、早慶と上理との間には極めて大きな壁があることがうかがえます。

早慶上理 ダブル合格者の進学比率【大学全体】

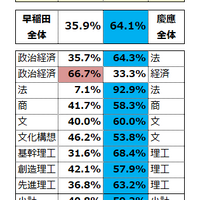

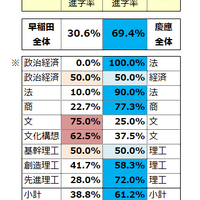

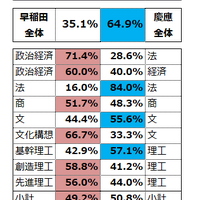

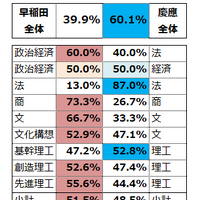

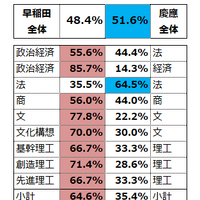

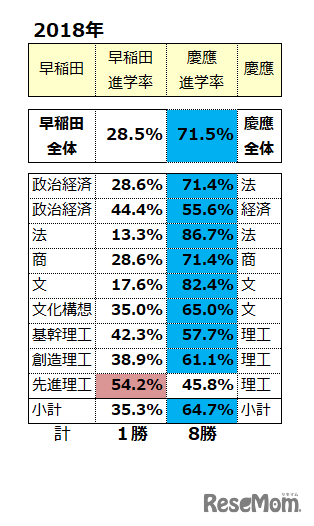

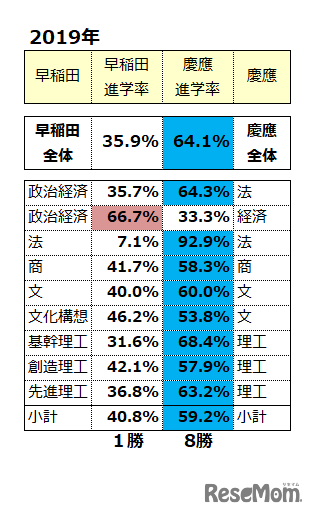

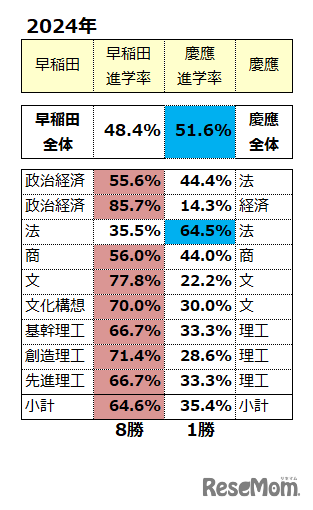

--ダブル合格者の進学比率は、大学全体では2024年まで慶應がリードしていましたが、ついに早稲田が逆転したのですね。では、学部別で見た場合はどのような状況なのでしょうか。

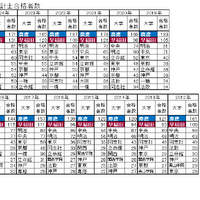

同系統学部同士のダブル合格、たとえば法学部、商学部、文学部、また、学部名が異なっても同系統である早稲田の政経と慶應の法または経済など9つの学部で、両方に合格した場合にどちらに進学するかを見てみましょう。

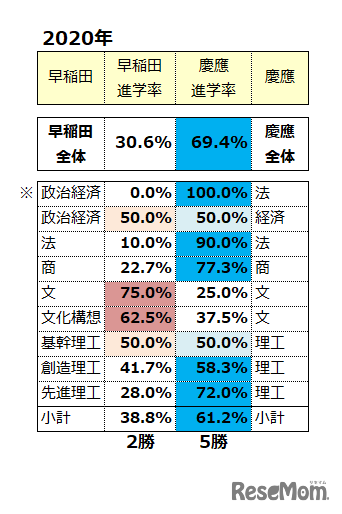

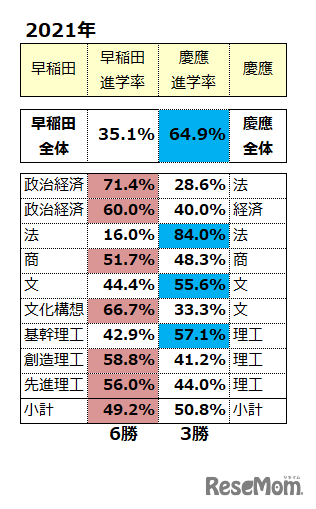

まず2018年の進学先を見ると、両大学の看板学部である早稲田・政経VS慶應・法は、71.4%で慶應義の圧勝、慶應・経済も55.6%で勝利。全体的に見ても9学部中8学部が慶應の勝利と圧倒的でした。このような傾向は2020年まで続きますが、2021年に異変が起こりました。早稲田が政経を筆頭に次々と慶應を上回り、結果、早稲田が6勝3敗で初勝利を収めたのです。

この年に何があったのか。それは早稲田の政経で共通テストを導入し、私立文系学部では極めて異例となる数学(数学I・A)を必須化するという大改革を断行。その結果、先ほども述べたとおり、早稲田の政経は、前年の約3割減と志願者こそ減らしましたが、慶應に対するダブル合格進学率は大きく上昇しました。

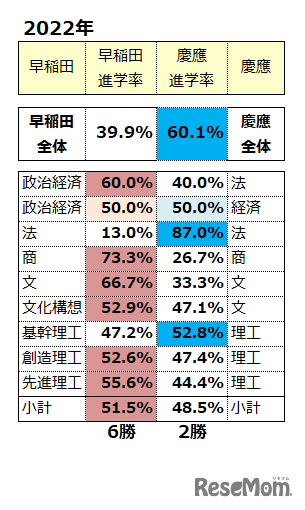

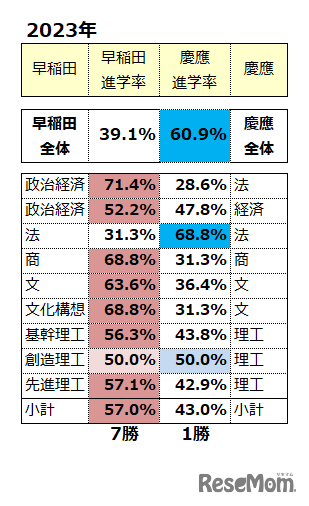

それ以降、早稲田の6勝2敗1引き分け、7勝1敗1引き分け、8勝1敗、そして2025年は7勝1敗1引き分けと、慶應に対して勝ち続けています。

一方で慶應は、同系統学部の進学率で早稲田に逆転された2021年の時点でも、大学全体のダブル合格進学率では64.9%と勝利し、2024年まで優勢が続いていました。その理由は、昨年も申しあげましたが、慶應の合格者には、早稲田の同系統学部ではなく比較的合格しやすい学部と併願しているケースがあり、全体でみると慶應を選択する人が多いという結果になっていました。ところが、今年は新たな異変が起こったのです。

早慶同系統学部 ダブル合格進学比率

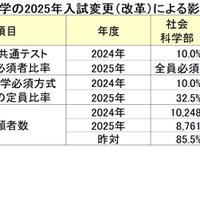

2025年は、早稲田の社会科学部と人間科学部で、入試改革の一端として大きな変更がありました。簡潔に言えば、大学入学共通テストの必須化と、数学必須方式の定員の割合が増えたこと、さらには、社会科学部に「総合型問題」が登場したことです。この変更を敬遠した志願者は少なからずいたと考えられます。大方の予想どおり、志願者は昨年対比で社会科学部85.5%、人間科学部76.2%と大きく減らしました。

--では、社会科学部と人間科学部の人気が落ちたということでしょうか。

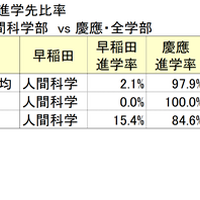

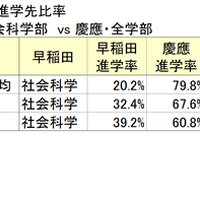

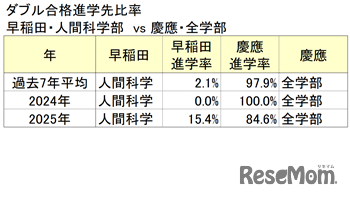

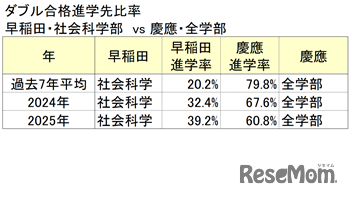

その答えはダブル合格進学比率に現れました。まず、早稲田の社会科学部と慶應の全学部を見ると、早稲田大学を選んだのが過去7年平均で20.2%だったのに対し、2025年は39.2%とほぼ2倍に増加。また、早稲田の人間科学部と慶應の全学部では、昨年は早稲田を選んだ人は0。過去7年平均でも2.1%だったところ、2025年は15.4%と大幅に増加しました。2021年の政治経済学部の時のように、慶應に逆転するまではいかないにしても、入試改革によって同様の動きが確認される結果となりました。

こうした動向が、同系統学部比較だけでない大学全体のダブル合格進学においても、2025年に初めて早稲田が慶應を上回ったことにつながったと考えられます。

早稲田・慶應それぞれの強みを分析

--両大学の強みはそれぞれどういったところにありますか。

大学を評価する指標はいくつかありますが、今回は4つの点から強みを見ていきたいと思います。

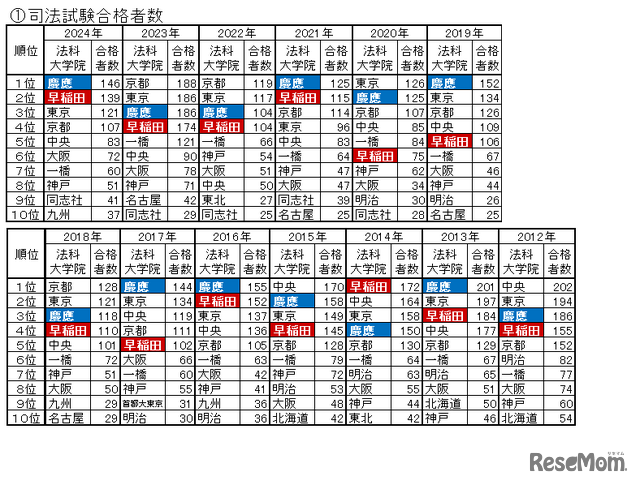

1つ目は、難関国家試験の合格者数です。

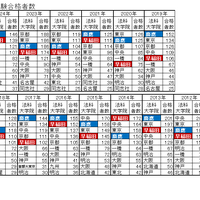

まず、最難関とされる司法試験では2024年、慶應の法科大学院が、東大、京大をかわして見事日本一に返り咲きました。過去10年を見ると、慶應は4回トップを取っており、一度も早稲田に負けていません。ダブル合格進学先でも法学部対決は慶應が全勝し続けています。「司法試験なら慶應の法学部」というブランドが名実ともにしっかりと築かれています。

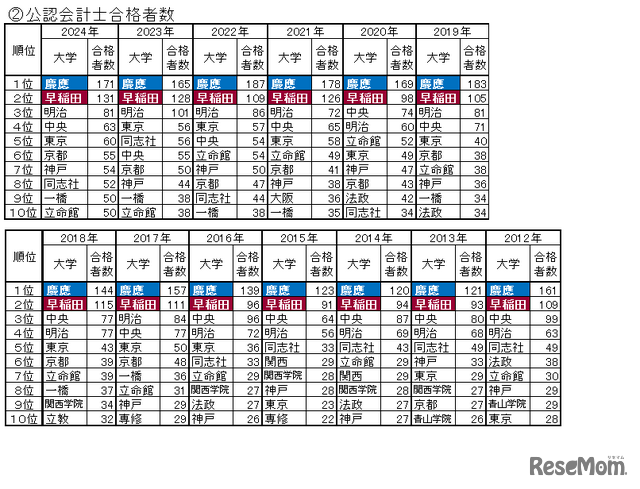

次に公認会計士ですが、これこそ慶應の独壇場です。下表は直近10年間のランキングですが、1位・慶應、2位・早稲田の構図が続いています。実はこの構図は1975年から続いており、慶應は2024年、50年連続1位という金字塔を打ち立てました。早稲田はその間、1995年にたった1度だけ慶應と同数1位となりましたが、残りの49回はすべて第2位となっています。絶対にトップは譲らないという慶應の意地を感じます。

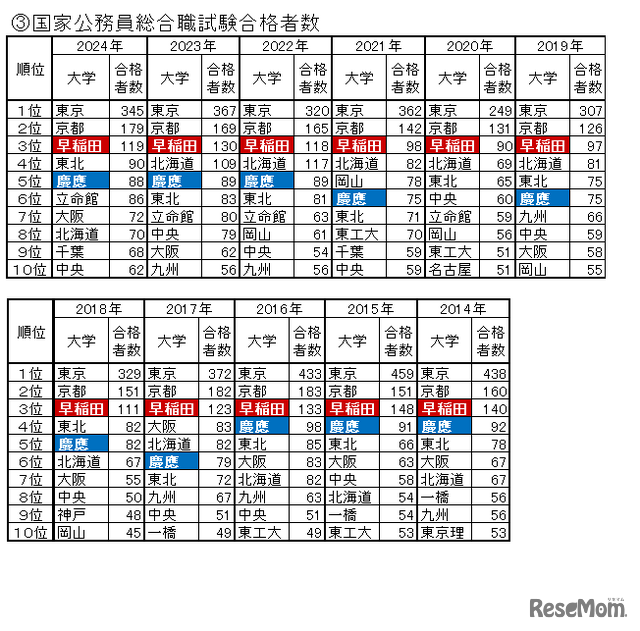

そして、国家公務員総合職試験、いわゆるキャリア官僚を目指す人の関門です。

この試験は東大が圧倒的に強く、トップを走り続けており、2位の京大の2倍近くなっています。ただし、東大卒の官僚離れが指摘されているように、合格者全体に占める東大生の比率はかつてよりも下がってきています。

そんな中で私立大学トップの早稲田が全体の3位につけて健闘しています。司法試験、公認会計士ともに慶應が早稲田を凌駕していますが、国家公務員総合職試験の結果からは、「キャリア官僚を目指すなら早稲田」というメッセージが読み取れます。

2つ目は、就職です。

慶應には「三田会」という日本最強と言われる同窓会があり、経済界における一大派閥としても大きな影響力をもっています。また、慶應の学生は、1・2年生を過ごす日吉キャンパスから、ビジネス街に位置する三田キャンパスに代わるタイミングで、就職への意識が上向きます。

3つ目は、グローバル化です。

早稲田は、来たる2032年の創立150周年に向けた「Waseda Vision 150」を掲げ、「アジアのリーダーになる」というビジョンを打ち出して、グローバルエデュケーションセンターを設置するなどグローバル化に向けた改革を推進し、次々と目標を達成しています。2024年度外国人留学生在籍状況調査結果(2025年4月「日本学生支援機構」調査)では、早稲田が国内全大学1位の5,562人の留学生を受け入れています。早稲田はグローバル化の先頭を行き、多様な学生が集まっています。

そして4つ目は、医療系の学部です。

医学部・看護医療学部・薬学部の医療系3学部は、慶應にはありますが早稲田にはありません。2011年から継続している「医療系3学部合同教育」は、将来、患者中心のグループアプローチによる医療が実践できる医療人を育成するプロジェクトとして、高い医療倫理を身に付けることができます。医療系の学部が連携できるのは、慶應の大きな強みだと言えるでしょう。

日本の私立大学の両雄、今後の展望は?

--両大学の今後の動向について、展望をお聞かせください。

今、見てきたように、早稲田では、共通テスト必須化などで国公立併願者が増え、優秀な受験生が集まるようになりました。入試改革のはじめは痛みを伴うかもしれませんが、結果として現在の躍進につながったと言えます。社会科学部や人間科学部などは本年入試変更を行ったことで受験者を減らしましたが、今後の成果に注目です。

一方で、1990年代から入試改革の先陣をいち早く切ってきたのは慶應です。

ここ数年は、早稲田に関する話題が多いものの、依然として慶應のブランド力はきわめて強く、健在です。現在の大学入試のトレンドである総合型選抜にいち早く取り組んだ湘南藤沢キャンパス(SFC)の総合政策学部、環境情報学部では、2020年度入試から2021年度入試にかけて一般選抜の募集人員を100名減らし、その分AO入試の募集人員を100名増加するなど、大学として多様な学生の受け入れを続けています。2027年度は、経済学部の入試変更で人気や難易度がさらに高まるかもしれません。

また、最近では大学発のベンチャー企業が増えていますが、2024年度は慶應が東大、京大に次ぐ3番目のベンチャー企業数となっています。大学発ベンチャーは革新的な研究成果をもとに、経済社会にイノベーションをもたらす担い手として期待されています。大学全体でスタートアップを支える取組みを行っており、今後が注目されます。

--最後に、両大学目指す受験生に向けてエールをお願いします。

早稲田、慶應とも日本最難関の私立大学であることは言うまでもありません。合格のためには、徹底した学習が必要です。学習の原動力となるのは、大学のその先の未来でかなえたい夢や志です。あこがれの大学に合格することそのものも志望理由の1つではありますが、大学で何を学び、どう成長したいのか、そしてその先でどのように活躍したいのかをしっかりと考えて挑んでほしいと思います。

--今年も貴重な分析をありがとうございました。

2025年はついに早慶ダブル合格者の進学比率で早稲田が慶應を逆転するという大きな転換点となった。しかし、早稲田も慶應も、日本最高峰の私立大学という立場に甘んじることなく、未来を見据えて次なる一手を打ち続けており、今後も目が離せない。本記事を参考に、最新の動向をアップデートしてほしい。

その理由がここに!夏期特別招待講習 申込受付中!