東京大学(以下、東大)は2025年度入試から理科三類以外の各科類で第1段階選抜実施基準倍率の変更を実施。これが影響したのか、前期日程の志願者数は1,000人以上減少した。来年度入試にはどう向き合えば良いのか? 東大入試で圧倒的な合格者数を誇る駿台予備学校・お茶の水校3号館(東大専門校舎)校舎責任者・瀧敬悟氏に話を聞いた。

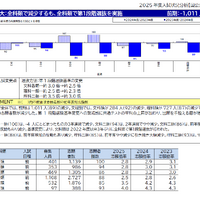

2025年度東大入試 志願者数減少の背景とは

--2025 年度の東大入試では、理科三類以外の各科類で第1段階選抜の通過ラインが引上げられ、文科はすべての科類が約3.0倍から約2.5倍へ、理科は一類が約2.5倍から約2.3倍へ、二類が約3.5倍から約3.0倍へ(理科三類のみ約 3.0 倍を維持)と倍率に変化がありました。これによってどのような影響がありましたか。

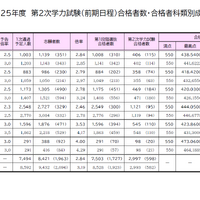

2025年度は大学入学共通テストの平均点上昇に加え、第1段階選抜の通過ラインが上がったことで、第1段階選抜での不合格を恐れて出願先を変える受験生が例年よりも増えました。その結果、前期日程における東大の志願者数は8,421人となり、2024年度の9,432人から1,000人以上減少しました。割合にして約11%の減少であり、東大のように毎年多くの志願者を集める大学で、これほどの減少が起きたのは非常に大きな影響だったと言えるでしょう。

旧帝大をはじめとする難関大の中でも、東大の志願者減少幅がもっとも大きいことから、第1段階選抜実施倍率が見直されたことが、受験生の動向に与えた影響が大きかったことが読み取れます。

--志願者数減少により入試難易度に変化はあったのでしょうか。

難易度自体には変化はありませんでした。一般的に大学入試では志願倍率が下がると合格しやすくなると思われがちですが、東大の場合はそう単純な話ではありません。そもそも日本のトップの大学ですから、志願者が減るといっても学力的に厳しい層が出願を控えるだけで、最上位層は迷わず出願します。むしろ、今回第1段階選抜実施倍率を厳格化したことで、より少数精鋭が競り合う入試になったと言えるでしょう。

東大受験というと、どうしても2次試験対策に目が向きがちですが、今回の倍率変更を受けて、共通テスト対策をしっかりしないと、そもそも東大の受験資格が得られない状況になりました。東大を目指す受験生には今一度、共通テストの重要性を認識した上で、基礎から積み上げる学習を意識してほしいと思います。

--合格者に占める女子の割合は、23年度(21.8%)以来、2年ぶりに2割台に回復しました。女子の志願者動向について教えてください。

確かに合格者に占める女子の割合は2割台に回復しましたが、ちょうど20.0%とぎりぎりです。ただし、志願者で見ると少しずつ増加傾向で、共通テストが始まった2021年度入試では20.4%だったのが、2025年度入試では23.3%と過去最高になりました。

2次試験の英語は時間配分がカギ、数学は文系もやや難化傾向

--次に教科ごとの傾向についてお伺いします。 まず英語から、2025年度入試の難易度や特徴など教えてください。

英語に関しては、難易度としては昨年並みでした。語数は2024年度入試の約3,100語から約2,800語へと減少しており、分量としてはやや少なくなりました。とはいえ東大の英語は試験時間に対しての分量が依然として多く、時間配分の重要性が非常に高い試験だと言えます。

--次は数学について、文系と理系それぞれで難易度や特徴はいかがでしたか。

まず文系については、昨年並みか、やや難化したという印象です。特徴的なのは、2024年度に続き、文理共通問題がなかった点です。ただし、「文系だから簡単」ということはなく、かなり難易度の高い出題でした。どの問題も完答に至るのは難しく、試験直後は「1問も完答できなかった」という声も少なくありませんでした。

だからといって、手も足も出ないわけではなく、ある程度解法の道筋は立てられる問題が多かったと言えます。東大入試では、解答の方針やプロセスが正しければ、完答できなくても部分点が与えられます。そういった意味でも、最終的には受験生の力の差が出やすい構成になっているのですが、今年度のように難易度が高いと、受験生間で大きな点差は生まれにくいですね。

出題傾向の変化としては、定番だった空間図形・立体に関する問題がなかった点があげられます。

--理系数学についても教えてください。

理系は2024年度と同程度の難易度で、「できる人には解ける」問題構成だったことが特徴です。難しい問題が並ぶ中、解くべき問題をきちんと見極めたうえで、数学的思考力や日ごろの学習の蓄積を生かして取り組めたかどうかが、合否に大きく影響した試験だったと思います。

出題傾向としては、文系と同様、立体や空間図形に関する問題が見られず、一方で4年ぶりに複素数平面が出題されました。かつては頻出分野だったのですが、過去問対策が十分できなかった受験生は戸惑ったかもしれません。

--国語は大問4問構成で、大問3までは文理共通、大問4は文系のみとなっていますね。2025年度入試の難易度と特徴はいかがでしたか。

文系でいえば昨年並みの難易度、理系だけで見るとやや易化したと言えるでしょう。まだ試験結果は集計中ですが、今のところ例年よりも国語の点数が高くなっています。

特筆すべき変化は文科類の大問4です。2000年に今の出題形式になってから随筆の出題でしたが、2025年度は小説になり、受験生はびっくりしたのではないかと思います。形にとらわれずにいろいろな文章を読もうという東大からのメッセージかもしれません。

大問4だけ見ると分量も多く、難しい印象を受けるかもしれませんが、他の大問が比較的解きやすく、特に大問1の現代文は例年よりも読みやすく解答を作りやすい出題でした。

--理科と地歴についてもお願いします。

理科では物理が易化しました。ここ数年、東大物理は非常に難易度が高く、物理を得意とする受験生でも「時間内には解ききれない」と嘆くレベルでしたが、2025年度は比較的取り組みやすく、バランスの良い構成に落ち着いたようです。とはいえ、決して易しかったとは言えず、本質的な物理の理解が求められる出題に変わりはありません。

一方、2025年度は化学が難化しました。問題量がさらに増加し、設問も例年より長文が増え、時間的に非常に厳しい試験でした。近年、化学は難易度が高く、出題分量も多い傾向がありますが、2025年度はその傾向がさらに一段階強まった印象です。

今後の開示データの集計を待たないと正確なところはいえませんが、2025年度は化学の得点があまり伸びていない可能性が高いと見ています。

社会は、日本史・世界史・地理ともに難易度は昨年並みで、選択科目による有利・不利は特に感じられないと言えます。

ただし、出題の傾向として、知識だけで答えられる問題よりも、資料を読み取ってその場で考察するような形式がやや増えた印象があります。

東大合格の要は「全科目のバランス」と「英語」

--東大に合格する人にはどのような共通点がありますか。

東大合格者には、次の6つの共通点があげられます

1. 早期スタート

2. コツコツ継続

3. 謙虚さ

4. 1人で抱え込まない

5. 基礎基本の重視

6. 最後まで諦めない

ごく当たり前ことなのですが、頭でわかっているだけでなく、これらをくまなく実行できるかが、東大に限らず第一志望の合格を掴み取るための重要なカギと言えるでしょう。

--2025年度入試を踏まえて、中高生にどのように勉強していけば良いかのアドバイスをお願いします。

先ほどお伝えしたように、東大入試では年によって教科ごとに難易度が変動するため、常に得意科目でリードできるとは限りません。だからこそ、苦手を作らず、全体的にバランス良く得点できる力が求められます。

しかし同時に、近年の東大入試では特に重要といえるのが「英語」です。文系・理系とも目標が120点満点中70~80点なので、必然的に英語の得点が合格点に占める割合は高くなってくるのですが、実は英語に関しては難易度の変化がほとんどなく、他科目と比較しても高い得点を取りやすくなっています。英語の点数は、東大2次試験における基礎点になると言っても過言ではありません。近年は英語が60点未満での合格例はほとんど見られないことも、英語の失点を他の科目でカバーするのが非常に難しいことを示しています。

もちろん、2026年度入試ではどうなるかはわかりませんが、少なくともここ10年超を見ている限りでは、このような傾向が続いています。

以上のことから、東大を目指す中高生の皆さんは、どの科目でも苦手を克服してバランス良く得点できるように仕上げること、特に重要な英語の勉強には少しでも早く取り掛かるようにすることが重要です。

--他の大学と比べて、東大ならではの魅力はどういったところにあるでしょうか。

東京大学新聞による入学者アンケートでは、東大を目指した理由として「研究・教育の水準の高さ」がもっとも多くあげられています。このことからも、東大を志望する多くの受験生が、就職だけでなく教育・研究機関としての東大に魅力を感じていて、大学卒業以降も興味がある分野の研究を突き詰めていきたいと考えていることがうかがえます。

最難関といえる入試を突破して、これからの日本や世界を動かしていく優秀な仲間たちと、日本で最高の教育を受け、最高の環境で研究に取り組む。長い人生の中で、このようなひと際充実した時間と環境が得られることこそ、東大ならではの魅力と言えるのではないでしょうか。

競争相手が減る? どうなる2026年度東大入試

--新学年がスタートしました。2026年度の東大入試の傾向と対策を教えてください。

これまでと大きな変化はないでしょう。大きく変わることがないからこそ、大切になってくるのは過去問研究です。もちろん、それだけでは対応しきれない部分もありますが、これまでの出題傾向にあわせた対策を積んだうえで、初めて見る問題にもその場で考えて答えを出す力を身に付けることが求められるのです。

一方で、「ここは東大では出ないからやらなくても良い」といった過去問の使い方は誤りです。私もよく「合格のコツは何ですか?」「どこが出ますか?」などと相談を受けるのですが、各教科のところでお話ししたように、出題傾向や形式が変化しないとは限りません。したがって、「出ない」とされる分野も含め、穴がないようにしっかりと準備をしておく必要があります。

2026年以降は新課程入試が本格的にスタートし、2025年度入試のような経過措置もなくなるので、出題形式や傾向が変更される可能性は十分考えられます。確かな根拠があるわけではありませんが、タイミングとしてはあり得る話です。

過去問をベースに出題形式に合わせた対策を積みつつ、万一の変化にも対応できるよう、「いつもどおりではない問題が出る可能性」を想定して、決して山を張らず、幅広い学習を進めてほしいと思います。

--昨今の現役志向の高まりが東大受験に与える影響はありますか。

確かに、東大でも現役合格者の割合が7割を超えています。浪人生が減ることで現役生にはチャンスが広がりますが、一方で浪人生にとっても、浪人をして東大を目指す人が少なくなれば、強力なライバルが減り、相対的に有利になると言えるでしょう。特に浪人生は、もう1年しっかり勉強すれば東大に手が届くケースも少なくありません。東大を目指すなら、たった一度のチャンスだけで諦めず、頑張ってもらいたいですね。

--東大を目指す中高生に向けて、またそれを支える保護者に向けてメッセージをお願いします。

まず中高生に伝えたいのは、「恐れなくて大丈夫」ということです。たしかに、今年は第1段階選抜の通過ラインが上がりましたが、それによって「東大の敷居が高くなった」「入試が難しくなった」わけではありません。

今回の1次通過ラインは文科類でもっとも高い文科三類で77.4%、理科類では理科一類が80.8%、理科二類が81.4%でしたが、東大合格者の共通テスト平均得点率は例年80%後半から90%前半に分布しており、実際のところ、東大入試全体の難易度に与える影響は限定的だと言えるでしょう。

また、近年は京大の志願者増、医学部人気の高まりなど、東大以外の最難関大の志願者は増加傾向にあり、これらを踏まえても東大入試が今以上に難化する要素はほとんどない状況と言えます。どうか、自分には無理だと早い段階で東大を諦めることなく、最後まで挑戦し続けてほしいと思います。

保護者様にお伝えしたいのは、受験がもっとも厳しかった保護者様の世代に比べ、現在は少子化の影響もあって、東大は努力すれば十分手が届く大学になってきているということです。ですから、「東大なんて無理では?」「志望校を変えたほうが良いのでは?」といった不安や干渉は控え、お子様の勇気ある挑戦を精一杯応援してあげていただきたいです。

東大に合格した生徒たちからは毎年のように、「精神的に辛いとき、苦しいときに親が励ましてくれたおかげで、最後までがんばれた」という話を数多く聞いています。お子様にとっては、いつでも安心して弱音が吐ける、リラックスできる温かい家庭の環境が何よりのサポートになります。

大学受験を取り巻く状況は大きく変わっています。最新の情報にアップデートしたうえで、ご自身の尺度だけでなく、客観的な事実に基づいて、お子様をサポートしてあげてください。

--ありがとうございました。

2025年度の東大入試では大きく志願者数を減らしたものの、トップ層の受験生が中心に残り、結果として少数精鋭化した。今後もこの傾向は続くと見られる。日本最高峰の大学をめざす受験生には、一日でも早く本気の取り組みを始めて、合格を勝ち取ってほしい。

第一志望は、ゆずれない。駿台式「東大合格」への道

大学受験専門 駿台予備学校を詳しくみる