現在の小中高における英語教育は、4技能5領域(聞く・話す[やり取り・発表]・読む・書く)をバランスよく伸ばす教育へとシフトしている。大学入試においては、学校推薦・総合型選抜、一般選抜問わず、今や高い英語力が合格の決め手になると言っても過言ではない。

こうした変化が進む中、学校の授業だけで十分なのか不安を感じる中高生・保護者は多いだろう。また、学校外で英語を学ぶ場合、どのような塾を選ぶべきか迷うこともある。

そこで、中学1年より英語塾「J PREP」で初級コースから英語を学び始め、この春難関大学に進学した3名の卒業生に、どうやって英語を武器にできたのか、大学受験でどのように生かされたのかについて語ってもらった。

廣瀬 柚香さん 早稲田大学政治経済学部政治学科1年(早稲田実業学校高等部卒)

川口 駿さん 東京大学 文科Ⅲ類1年(東京農業大学第一高等学校卒)

谷川 直帆さん 横浜市立大学医学部医学科1年(広尾学園高等学校卒)

東大・早稲田大・医学部…英語の本格スタートは中1から

--皆さん幼い頃に家庭で英語に触れる機会はありましたか。また、J PREPに通い始めた時期と、入塾を決めた理由を教えてください。

廣瀬さん:私は日本生まれの日本育ちで、英語には小学校の授業以外で触れる機会はありませんでした。中学受験で大学附属校に入学し、「大学受験は内部進学になるけれど、英語はしっかりやっておいた方が良いかな」と思っていたところ、母の友人がJ PREPを勧めてくれました。受験のための英語ではなく、英語を母語とするネイティブの先生がいて、話す力も含めて4技能をバランスよく磨ける環境に魅力を感じて、中1の4月から入塾することにしました。

川口さん:僕も中学に入学するまで英語に触れる機会はほとんどなく、本格的に学び始めたのは中1からで、偶然母が美容院で勧められたことで初めてJ PREPを知りました。ただ、母が主導で通うことになったので、最初は正直あまり行きたくなかったんです(苦笑)。でも、今となっては中1の4月から思い切って入塾させてくれたことに本当に感謝しています。

谷川さん:僕は幼少期に近所の英会話教室に通っていましたが、友達と遊びに行く感覚だったので英語力はほとんど身に付きませんでした。ですから僕も2人と同じく、英語を本格的に勉強し始めたのは中1の4月からです。中学受験が終わった後、父がJ PREPを見つけてきて親子で説明会に参加し、代表の斉藤先生のお話を聞いて入塾を決めました。

--皆さん、英語の勉強は中1からのスタートだったのですね。最初はどのレベルのクラスから始めたのですか。

谷川さん:僕は、ES120という初めて本格的に英語を学ぶ中学生向けの初級コース(修了時の目標は英検3級)からスタートしました。週1回、日本語母語の先生が120分、英語を母語とするネイティブの先生が60分の180分の授業です。be動詞に始まり、中学3年までの英文法の単元をひととおり学習します。僕が教わった日本語母語の先生は結構厳しく、1から叩き上げられた感じですが(笑)、そのおかげで早くから英語力の土台がしっかり作れたと思います。

川口さん:僕もES120からのスタートです。ネイティブの先生はフレンドリーで優しく、とても楽しい時間でしたね。正しい英語が話せなくても先生がすごく褒めてくれるので、「これでいいんだ」という前向きな気持ちが醸成されました。印象に残っている授業はフォニックス*です。中1の早い段階で発音をひとつひとつ丁寧に教えてもらったおかげで、苦労せず読み書きや聞き取りができるようになりました。

*英語の発音と綴りの関係を理解する学習方法。英語圏では小学校低学年で学ぶことが多い。文字や文字の組み合わせがどのような音を表すかを理解し、発音や単語の読み書きの基礎を築くことができる。

廣瀬さん:私はES150というコースからスタートしました。これも初めて本格的に英語を学ぶ中学生向けの初級コースという点ではES120と変わりはないのですが、ES150の方が家庭での課題が多く、修了時の目標も英検準2級と少しハードルが高くなります。ES120と迷いましたが、学校の宿題も少ないし、英語くらい頑張ろうと思って、このコースを選びました。自分のスピーチを録画して提出すると、ネイティブの先生がフィードバックしてくれる課題で、thやrとlのように日本語にはない発音も舌の使い方から細かく指導していただいたおかげで、発音がとてもきれいだと言われます。

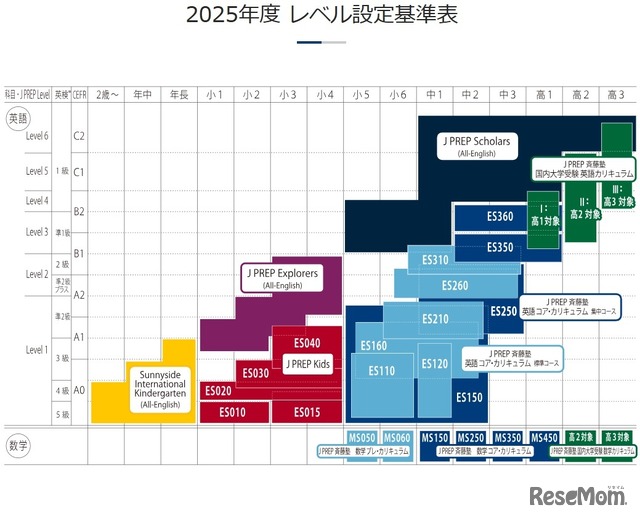

※ 主対象において、学年は2025年4月を基準とし、J PREP 修了コース、英検®取得級、CEFRレベルは、2025年3月時点を目安にしています。

※ 入塾時に中学2年生以上は、レベル認定テストの受験が必要です。また、入塾時に小学5年生~中学1年生で、ES160 およびLevel2 以上の受講を希望する場合もレベル認定テストの受験が必要です。

英検®は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

学校の英語の授業だけでは何が足りないのか

--英語を学ぶ上で、学校の授業だけでは十分ではないと感じた点があれば教えてください。

廣瀬さん:学校の授業だけだと、生きた英語に触れる機会が少ないと感じます。J PREPは、授業中はもちろん、校舎に1歩入ると先生やスタッフの方が楽しそうに雑談しているフレンドリーな空間で、ネイティブの英語が耳に入りやすい環境でした。

川口さん:僕の場合も、学校にはネイティブの先生が担当する授業はありましたが、1クラスに40名くらい生徒がいるので、先生と生徒が活発に会話したり、生徒が自分から発言したりする機会はあまりなかったです。J PREPだと、ネイティブの先生が一生懸命聞いてくれて、間違いを気にせず発言できる雰囲気だったので、自然とスピードやリズムに慣れることができました。

谷川さん:J PREPのカリキュラムをこなしていると、英語に触れる時間が圧倒的に長くなります。クラスがレベルアップしてくると洋書を読む課題もあり、予習だけでも結構時間がかかります。それに、J PREPの授業は双方向なので、先生から意見を聞かれることもあって、自然と予習しようという気持ちになります。英語に触れる時間を増やす仕組みがうまく作られているのも、学校との大きな違いだと思いました。

--英語が得意になったと感じたのはいつ頃ですか。

廣瀬さん:気付いたら、テレビから流れる英語も字幕なしで理解できるようになっていた、という感じです。学校の英語の成績も良く、特にリスニングは安定して得点できました。

谷川さん:僕は中1の1学期、期末試験の英語で学年1位を取ったときです。その後も良い順位を継続して取れたので、J PREPでの学習の成果を実感しました。

川口さん:それはすごい。僕が中1の頃は、学校の英語の分割授業でも下のクラスでしたし、J PREPの動画課題もほとんど聞き取れませんでした。それが少しずつ聞き取れるようになったのが中3の頃で、学校の授業も理解が進み、高1の終わりには英語が得意科目になっていました。もし中学1~2年の頃、学校の成績や模試の偏差値だけしか見ていなければ、「自分は英語が苦手だ」と思い込んでいたでしょう。東大を目指すこともなかったかもしれません。

3人が見つけた、J PREPにしかない強みとは

--英語が得意になっていくタイミングは人によって違うけれど、J PREPでは「自然と得意になっていく」という感じなのですね。他の塾や予備校と比べて、J PREPのユニークさはどういったところにあると思いますか。

川口さん:僕は大きく2つあると思っています。まず、英語を母語とする人と同じ視点で、英語を国語のように学べることです。カリキュラムに組み込まれている洋書の選定図書はどの本も世界的なベストセラーで、日本語で読んでも難しい内容もあるけれど、英語を英語のまま読み、理解できる力がものすごく鍛えられたと思います。

そしてもうひとつは、高3になってもネイティブの先生と話す時間があることです。代表の斉藤先生もよくおっしゃっていますが、大学入試に「話す」練習はいらないというのは誤解で、英語4技能をまんべんなく鍛えると高得点をあげられることを入試本番でも実感しました。

谷川さん:僕は医学部志望で、季節講習では医学部受験に特化した他塾の講座を取ったこともありましたが、そこでの課題は医療に関するテーマに偏っていることが少なくありませんでした。けれど、J PREPは取り扱うジャンルが幅広いので、いろんな英文を読む習慣ができていたからこそ、入試では動じない力を養えたと思います。

また、英語を学ぶのが全然苦じゃないと思わせてくれるのも、J PREPならではだと感じます。先生やスタッフの方が気軽に声をかけてくれたり、同じクラスの友達と今でも付き合いがあるほど仲良くなったり、僕にとってはホッとできる場所で、毎週行くのが楽しみでしたね。

廣瀬さん:私の場合、高校時代はJ PREP Scholarsというオールイングリッシュのクラスに在籍していました。このコースは留学経験者や帰国子女が多く、海外の大学を目指している人もいました。みんな、英語ができるのは当たり前で、日本人同士でも英語で話す環境はとても刺激的でしたし、目先の大学受験のためだけではなく、大学入学後も意識したグローバルな教養が身に付けられるのも、他にはないJ PREPの優れたところだと思います。

英語を母語としない日本人に寄り添ったカリキュラムで大学入試でも得点源に

--J PREPでの学びが大学受験で生かされたと実感したことはありましたか。

廣瀬さん:私は早稲田大学への内部進学で、評定と学力試験で最終的にどの学部に行けるかが決まるのですが、どちらも英語の比重が大きく、学部によっては英検やTOEFL、CEFRレベルでの足切りもあります。第1希望に進学できたのはJ PREPのおかげです。

谷川さん:医学部は大学によっては英語でとても難解な長文が出ることがあるのですが、J PREPでの洋書の読解課題がとても役立ちました。授業では答え合わせだけでなく、テーマや立場ごとの意見を整理した説明があって、自分が理解できている部分とそうでない部分が明確になりました。そのおかげで、緩急をつけて英文を読む力が身に付き、問題文が長くてもポイントを抑えられるようになり、英語が安定した得点源になりました。数学や理科は難易度によって点数が変動しやすいですが、英語だけは期待を裏切りませんでした。

川口さん:僕も洋書の読解課題を通じて読む力が着実に伸びました。実際の入試で出題されたテーマの本をJ PREPで読んだことがあって、わからない単語が出てきても意味を推測しやすく、取組みやすかったです。また、J PREP生は共通テストのリスニングで満点の人が多いのですが、英語を話す機会が多いので、必然的にリスニング力は向上します。自分が話せない言葉を聞き取れるはずがないからです。

J PREPのおかげで高2までに英語が仕上がっていた分、高3で他の教科に時間を費やせたことは、大きなアドバンテージになりました。

--なぜJ PREPでは英語が上達するのか、今振り返ってみてその秘訣は何だと思いますか。

川口さん:日本で生まれ育ち、中1から本格的に英語を学び始める日本人に寄り添ったカリキュラムで、宿題をこなすだけでも単語や文法がしっかり身に付くこと。そして、英語を英語のまま読む力、英語での国語力を養える課題がそろっていることが秘訣だったと思います。

谷川さん:同感です。さらに付け加えるなら、先生に気軽に質問でき、英語でのコミュニケーションの機会がとても多いこと、さらに、クラスメイト同士が切磋琢磨できる環境だったことも、英語力が上達した秘訣だと感じています。

廣瀬さん:私にとってJ PREPで英語力が伸ばせたいちばんの秘訣は、楽しい雰囲気で授業が受けられたことだったと思っています。授業が楽しいからこそ、「もっと話せるようになりたい」「英語を上達させたい」という気持ちが芽生え、頑張れる。その結果、授業がさらに楽しくなるという好循環が生まれるのではないでしょうか。

中学1年からの通塾で、無理なく大学入学後にも通用する英語力を磨く

--英語が得意になりたいと思っている小中高生へ、どんなことを伝えたいですか。

廣瀬さん:日本で生まれ育った私が、J PREPに6年間通う中で、自然と英語が上達したのは、とにかく楽しかったからです。中1で入塾し、苦手意識をもつことなく、楽しみながら英語力を伸ばせたのは本当に良かったと思っています。大学でもレベル別の英語授業では留学生や帰国子女と肩を並べて、特に苦労なく授業に参加できています。ぜひ、英語学習は楽しく学べる環境で取り組んでほしいですね。

川口さん:J PREPの課題は大変だと感じることもありましたが、廣瀬さんが言ったように、楽しく学べる内容でした。中1から初心者でスタートし、最初は得意ではなかった僕のようなタイプでも、いつの間にか東大に合格できる英語力を身に付けることができました。大学受験だけでなく、卒業後に社会で働くうえでも、文系・理系を問わず英語ができることはプラスでしかないので、それをモチベーションに頑張ってください。

谷川さん:今日の僕たち3人のように、英語は中1から始めても十分上達できます。大切なのは、どれだけ英語に広く、深く触れる機会を増やせるかです。ぜひ中高生の皆さんも、J PREPでホンモノの英語力を磨き、目先の受験はもちろん、人生の武器にして活躍の場を広げていってください。

--ありがとうございました。

今回話を伺った3名に共通していたのは、本格的に英語学習を始めたのが中1からだったことだ。6年間で彼らが身に付けたのは単なる受験テクニックではなく、英語を英語のまま理解し、表現できる高い英語力。日本語で読んでも難解な洋書を読みこなし、ネイティブが「国語力」として身に付けるレベルに匹敵する英語力は、大学入試においても大きな武器となったことは言うまでもない。この力を彼ら自身は楽しみながら自然と身に付けた。これも、J PREPのカリキュラムがよく練りあげられているからこそ。このような力を身に付けられる環境が、多くの学習者に広がることを期待したい。