受験生にとって依然として狭き門の早慶や明青立法中(明治・青学・立教・法政・中央)、関関同立(関西学院・関西・同志社・立命館)といった私立の名門大学。各大学の人気度や注目度は、志願者数や志願倍率などから測られがちだが、そうした数字には現れにくい人気の傾向を示すデータがある。

そのデータとは、東進ハイスクールが独自作成している「ダブル合格者進学先分析(以下、ダブル合格分析)」だ。これは、たとえば早慶を併願して、両方受かった場合に実際に進学するのはどちらかといった最終的な進学先を分析したもので、毎年、公開直後から大きな反響を呼んでいる。

今年も最新のデータから、東進ハイスクール運営元であるナガセの広報部長・市村秀二氏に「早慶」「明青立法中」「関関同立」について、それぞれのダブル合格分析データをもとに、各校の特徴や進学傾向をインタビュー。大好評を博した第1回「早稲田と慶應「ダブル合格者」はどちらを選んだのか?」に続き、第2回となる本記事では、関東にキャンパスを構える難関私立5校「明治・青学・立教・法政・中央」にスポットをあてる。

昨年より志願者数が増加傾向にある大学は?

--明治・青山学院・立教・法政・中央(以下、明青立法中)の5大学は、いずれも関東の難関私立大学ですが、各大学の最新の出願傾向について教えてください。

明青立法中の受験生の多くはそのいずれかを第1志望としていますが、国公立大や早慶上理(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学)の併願校として受験する場合や、日東駒専(日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学)志望者のチャレンジ校としても多くの志願者を集めています。

本年6月に実施した「全国統一高校生テスト」での学部系統別志願動向(以下、学部系統別志願動向は、同様のデータを使用)を分析すると、各大学の最新の出願傾向は次のようになっています。

明治大学

2007年から一般選抜の志願者数が10万人を超え、2025年は11万5,323名(昨対比105.6%)でした。11万人を超えたのは2019年以来6年ぶりです。青立法中の中では3年連続で1位、全国でも3番目(1位千葉工業大学、2位近畿大学)に多い志願者を集めています。

一方で、本年の学部系統別志願動向を見ると、大学全体では昨年をやや下回る傾向です。文・人文・人間系統、法・政治系統、経済・経営・商系統は昨年を上回る見込みですが、理学系統、工学系統は昨年を下回り、文系・理系学部で異なる傾向がみられます。

明青立法中では志願者数をもっとも集めている明治大学ですが、女子学生比率がもっとも低く、4割に届きません。他の4大学と比較して、理工系の比率が高いことも、女子学生の比率が高まらない要因の1つと言えます。また、明青立法中の中では、明治以外の大学を本命とする受験者のチャレンジ校として、多くの受験生を集めているのが明治大学です。

青山学院大学

2020年までは6万人前後の志願者数を集めていましたが、2021年に共通テストの必須化や、それに伴い個別試験では小論文を課すなど大きな入試改革を行った結果、4万人にまで落ち込みました。

そのため、この改革は失敗だったのではないかとの声があがりましたが、W合格者の進学状況を見ると、立教大学とのW合格では青学を選択する方が上回るなど、志願度の高い受験者を集められたと言えます。現在、志願者数は回復傾向にあり、昨年は4万7,109名、本年は5万672名と、5年ぶりに5万人台となりました。

本年の学部系統別志願動向では、青山学院大学全体で昨年を上回る傾向です。工学系統は昨年を下回る見込みですが、他の系統はすべて上回っています。特に、法・政治系統は頭ひとつ抜けて指数が高くなっています。

立教大学

2021年の6万5,475名から連続して志願者数が減少していましたが、昨年は4年ぶりに増加に転じ、6万2,829名でした。

本年の学部系統別志願動向では、立教大学全体で昨年を上回る傾向です。文・人文・人間系が高い指標である一方で、教育・体育・人間発達系統が低い指標です。

なお、立教大学では、「一般入試合格者における得点状況」をホームページ上で公開しています。その中には「英語」の得点状況の資料もあり、合格者の英語資格・検定試験の最低スコア(CEFR)や共通テスト「英語」の合格最低点などが確認できるので、出願を決める1つの指標として、積極的に出願を決める受験生がある程度いると推測できます。

法政大学

2016年に志願者数が10万を超えて、その翌年には関東でいちばんの志願者数を集めました。本年は10万5,107名(昨対比102.8%)と、全国5位の志願者数を集めています。

2014年の女性総長の誕生や大学改革、メインの市ヶ谷キャンパスの改修などの要因もあり、女子学生比率は4割を超えるなど、かつてのバンカラなイメージは払拭されたと言えるでしょう。

一方、本年の学部系統別志願動向を見ると、法政大学全体では昨年よりやや低い傾向です。法・政治系統や経済・経営系統が高い指標であるものの、工学系統、環境・情報・国際・総合系統が低い指標です。

中央大学

9万2,000人を集めた2019年をピークに徐々に志願者の数が減り、昨年は6万5,993人まで落ち込みました。しかし2025年は7万3,803名で昨対比111.8%と、明青立法中のなかで、もっとも増加率が高くなりました。全学部で志願者数が増えたのは明青立法中で中央大学のみです。中でも、2023年4月に都心の茗荷谷キャンパスに移転した法学部は、2022年の11,244名から2023年12,197名、2024年13,041名、2025年は1万3,201名と3年連続で増加しています。

ただし、本年の学部系統別志願動向では、中央大学全体で昨年より低い傾向です。理学系統や工学系統、教育・人間発達傾向が低い一方で、環境・情報・国際系統が高い指標となっています。

総合型・学校推薦型の増加で一般選抜は狭き門に

--大学入試では総合型・学校推薦型選抜による入学者が増えていますが、明青立法中の最新状況はどのような割合になっていますか。

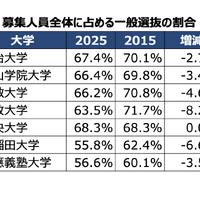

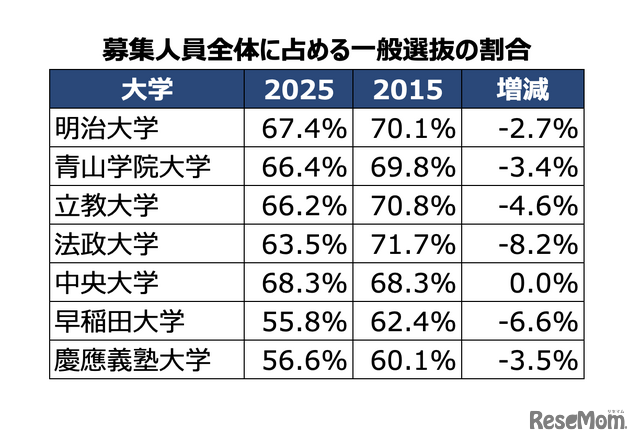

早稲田と慶應を含め、関東にある難関私立大学の募集人員に占める一般選抜の割合を10年前と比較してみましょう。

この表からわかるように、中央大学以外では一般選抜の割合が低下していることがわかります。法政大学の変化率がもっとも高く、8.2%も一般選抜の割合が低下しています。しかし、ここで特徴的なのは、早慶と比べて明青立法中の大学も一般選抜の割合が6割を超え、依然として高い点です。ただし今後、私大の最上位に位置する早慶が総合型・学校型選抜推薦の枠を拡大する傾向にあれば、明青立法中もそれをモデルとして続いていくことは、時代の変化として避けられないのではないでしょうか。

上智、東京理科の出願動向

--前回の記事で取りあげた早慶、そして今回の明青立法中に並び、上智、東京理科の最新の出願動向はいかがでしょうか。

上智大学は、ここ20年を振り返ると、志願者数は2万5,000人前後で推移をしています。2015年、2018年は3万人を超えましたが、2025年は前年の反動からやや志願者数を減らし、2万9,096名でし、関東の難関私大の中では唯一昨年を下回りました。

本年の学部系統別志願動向では、2025年に減少した反動もあり、上智大学全体で昨年を上回る傾向です。経営系統は昨年並みですが、それ以外の文・人文・人間系統、外国語系統、法・政治系統も昨年を上回り、特に理学系統が大きく昨年を上回っています。

東京理科大学は、同様にここ20年を振り返ると、志願者数は5万人前後で推移し、2019年に初めて6万人を超えたものの、それ以降は落ち着いており、2025年は5万5,726名でした。

本年の学部系統別志願動向では、東京理科大学全体でも昨年をやや上回る傾向です。経営系統のみ昨年を下回っていますが、それ以外は昨年を上回っています。

--上智、東京理科、明青立法中の志願者における国公立大学との併願状況はどうなっているのでしょうか。

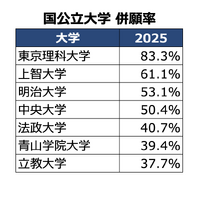

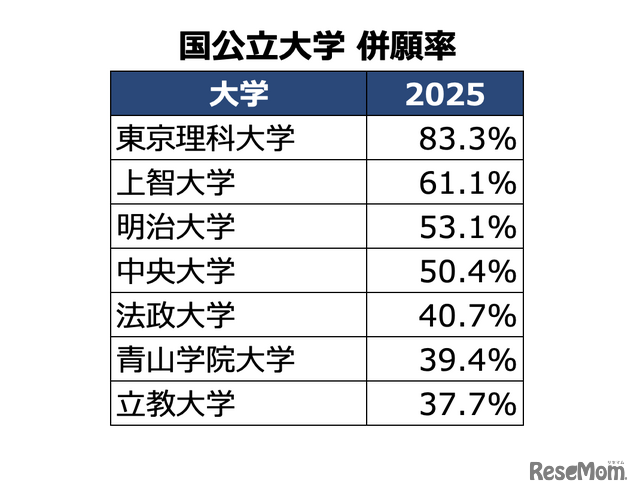

2025年の東進生のデータを見てみましょう。

まず、東京理科では、8割を超える受験生が国公立大学と併願をしています。明青立法中では、国公立大の併願がもっとも多いのは明治であり、およそ半数が国公立大学と併願、それに中央が続きます。青山、立教、法政では4割前後です。

明青立法中のダブル合格者が選ぶのはどの大学か

--複数校に合格した場合(いわゆるダブル合格した場合)、どこを選ぶケースが多いのか、またそれは、おもにどういった基準で選んでいるのでしょうか。

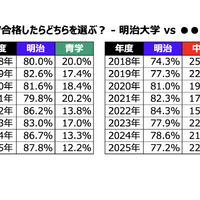

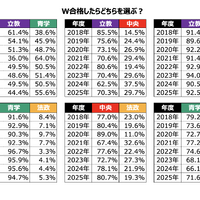

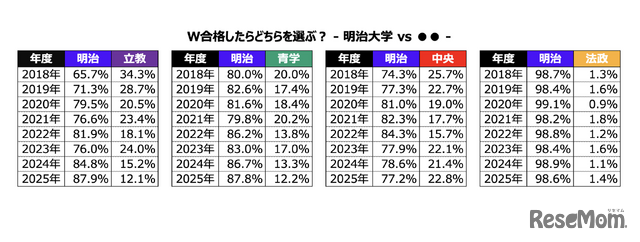

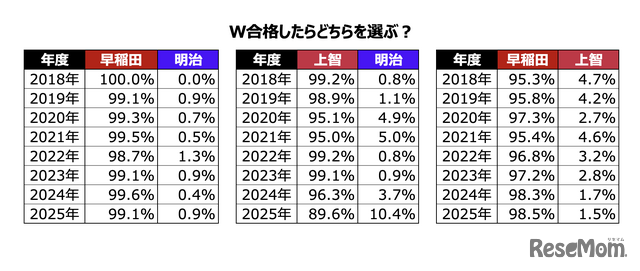

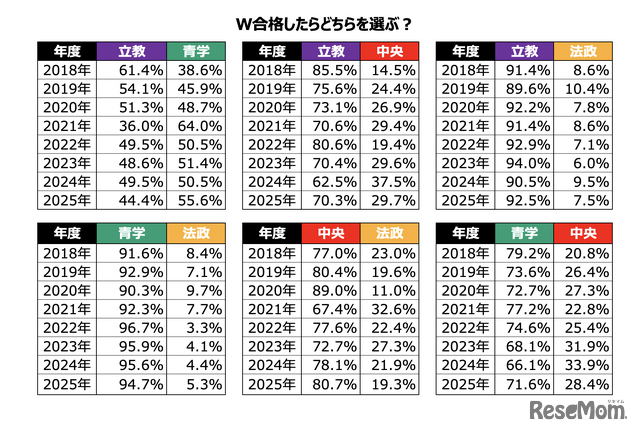

明青立法中内でのW合格者の進学状況を大学別に比較すると、昨年同様に明治が他の4大学を圧倒して多いことがわかります。しかも対立教、対青山学院では、明治への進学率が過去最高となっており、その差はますます広がっていると考えられます。

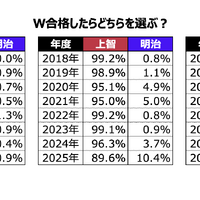

一方で、明青立法中の中では早慶上理にもっとも近いと言える明治ですが、早稲田と明治にW合格した場合、明治に進学した合格者はわずか0.9%(2025年)しかおらず、早慶との壁は極めて大きいままです。

また、上智と明治のW合格では、2025年は明治を選択する割合が10%を超えたものの、偏差値ではそこまで変わらない上智のほうが圧倒的に強いというのが実情です。ちなみに、早稲田と上智にW合格した場合は、98.5%が早稲田を選択しています。

これらのデータを見ると、早稲田と上智、上智と明治の間には、偏差値だけでは見えてこない大きな壁があることがうかがえます。

さて、明青立法中でも僅差となっているのが、青山学院と立教です。冒頭で述べたとおり、青山学院は入試改革によって志願者数が一時は激減しましたが、W合格進学結果を見ると、入試改革の2021年から立教を上回り、志願度の高い受験生が集まってきたことが推察されます。2025年もその傾向が表れ、5年連続で青山学院が優位に立ちました。青山学院、立教の次に、中央、法政と続いています。

--同じ学部系統にダブル合格した場合は、どのような状況ですか。

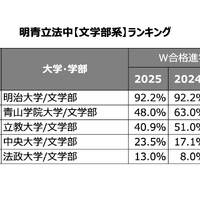

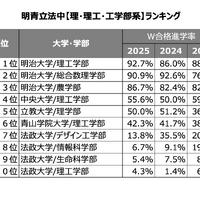

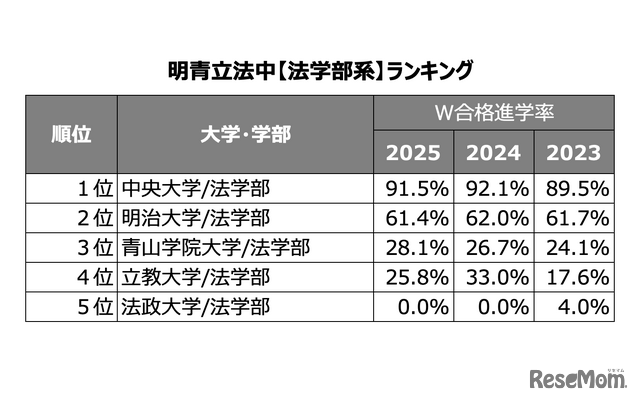

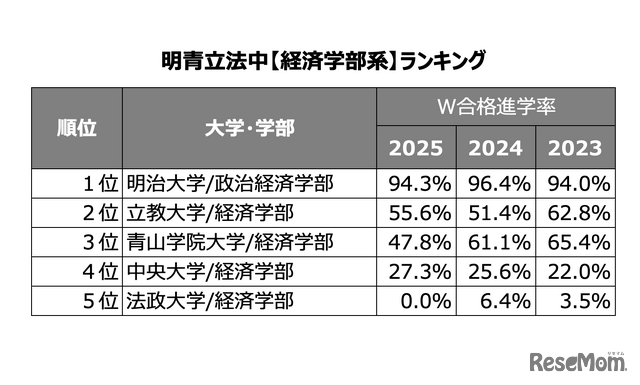

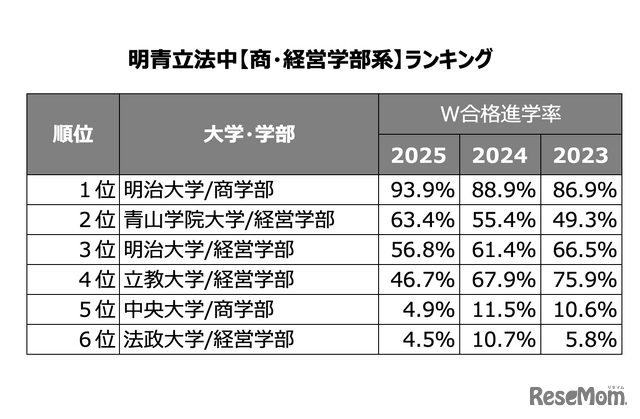

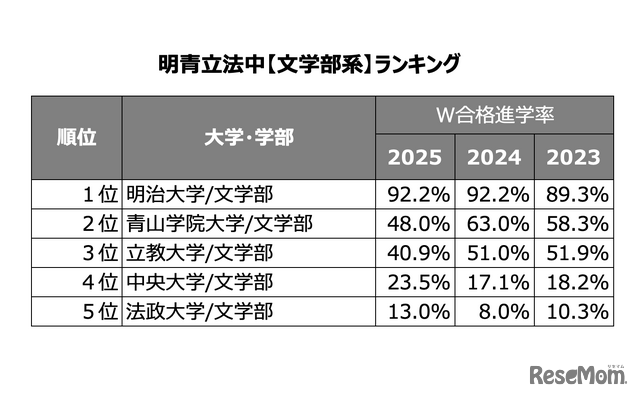

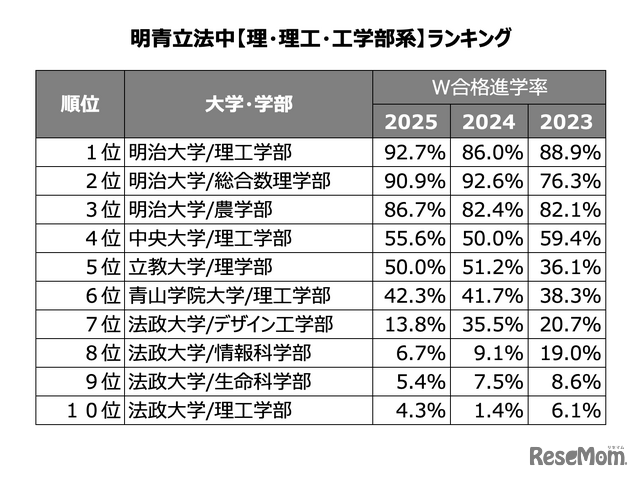

次に示すのは、明青立法中の同じ学部系統にW合格した場合、どの大学への進学が多いかをランキングにしたもので、直近3年間の推移を比較しています。

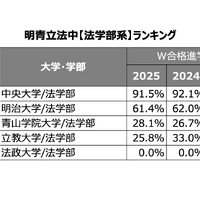

法学部系統は、やはり中央に圧倒的な強さがありますが、明治が追いあげてきています。また2025年は、青山学院が立教に逆転していることがわかります。

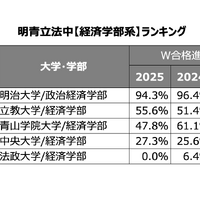

経済学部系統は、明治の政経が圧勝です。また、立教が青山学院を逆転し2位になりました。4番手は中央で、法政は法・経済ともに0%となってしまいました。

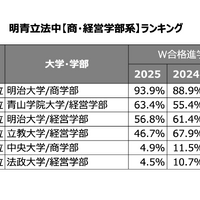

商・経営学部系統では、明治の商に続くのが青山学院の経営で、明治の経営を上回って2位に上昇。立教の看板である経営学部は、2024年の2位から2025年には4位に下がり、明治の経営だけでなく青山学院の経営にも逆転を許しました。

文学部系統では、明治が圧巻のトップで、2位以下との差を大きく広げました。4位の中央、5位の法政とも、2025年は少し伸びています。

理系学部では、明治が上位3学部を占めましたが、次に来る中央も健闘しています。青山学院は、青山キャンパスの文系学部が好調であることを考えれば、相模原キャンパスという立地の影響は少なからずあると考えられます。

学内併願のダブル合格も分析、人気の学部は?

--同じ大学で複数学部受験し、ダブル合格した場合には、どの学部が人気なのでしょうか。

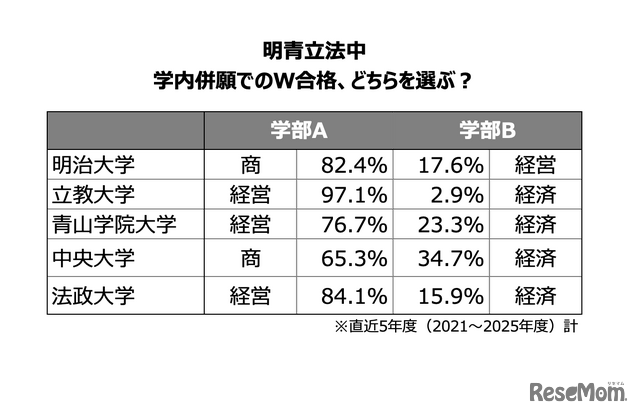

昨年に続いて、同じ大学で複数学部を受験しW合格するケースについての分析も行いました。同じ大学内でのW合格の組み合わせは、法と経済、経済と経営、文と国際系などさまざまあります。中には同じ大学で3つ、4つと併願する人も見受けられます。

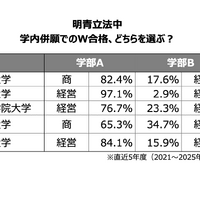

その中でも最大数となる大学内併願W合格を調べたところ、明治では商と経営、青山学院・立教・法政は経営と経済、中央が商と経済という組み合わせでした。これらは近い学問領域であることから、併願が多いことはどの大学でもほぼ同じです。

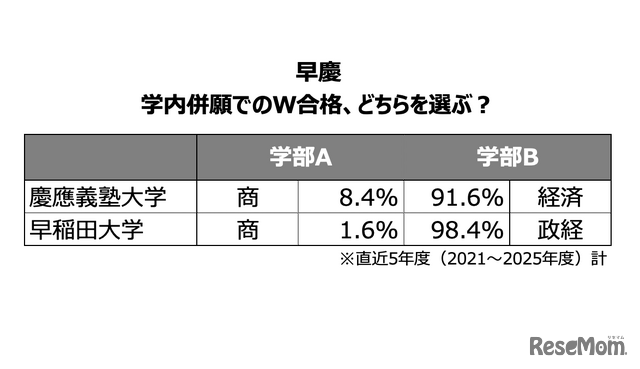

さて、同じ大学の経済学部と経営学部・商学部のいずれか2つに合格したらどちらを選んだのでしょうか。単年度で比較すると母数が少ないものもあるため、直近5年間の累計で比較した結果、明確な傾向が確認されました。

企業経営やビジネスの実務について学ぶ商・経営学部に対して、国や社会という大きな視点で俯瞰的に経済の仕組みを学ぶ経済学。この2つに合格した場合、すなわち商・経営vs経済という構図になった場合、下表のとおり、明治を除く青立法中の4大学すべてにおいて、商・経営系を選ぶ傾向が圧倒的に高くなっているのです。

明治の場合は、学内W合格最多は商と経営ですので、他の大学と構図が異なりますが、ここは看板学部である商に8割以上が流れています。

また、立教は看板学部の経営に100%近くが進学しています。法政も8割以上が経営を選んでいますが、経営が市ヶ谷キャンパス、経済が多摩キャンパスという立地の問題もあるでしょう。しかし、青山学院も中央も、同じキャンパスでのW合格でこれだけ商・経営系に進学することから、理論を学ぶよりも実学志向の強い受験生が多いと言えるでしょう。

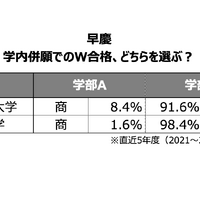

ところが早慶を見ると、慶應の学内併願最多のW合格は経済と商ですが、9割以上が経済を選んでいます。早稲田は政治経済学部なので若干条件は異なってきますが、政経 と 商ではほぼ100.0%が政経であり、明青立法中と真逆の結果となっています。

早慶ともに各々看板学部ということもありますが、早慶の学生の中には、経済・社会の問題を解決するため、経済理論に裏付けられた思考を武器に戦う大手コンサルティングファームや、メガバンクをはじめとする大手金融・保険会社、さらには国家公務員などを目指したいという学生が、明青立法中と比較し多いという点も主要な要因として考えられます。

明青立法中、各大学の強みと今後の展望

--明青立法中いずれも魅力ある大学ですが、それぞれの強みと今後の展望をお聞かせください。

明治大学

W合格者の進学データからわかるように、明青立法中の中で人気・実力ともにトップの大学です。学生数はもっとも多く、3万人を超えています。キャリア教育や就職サポートも充実しており、就職力が安定しているのが強みです。

さらに、2031年の創立150周年に向けた駿河台キャンパス総合施設整備計画「SURUGADAI6.0」が進行中で、現在中野キャンパスに配置されている全機関が約10年後に駿河台キャンパスに統合され、分野融合の教育研究の体制を作っていく計画です。

2026年度に向けての変更点としては、政治経済学部で現行の「地域行政学科」を「政策学科」に改組予定です。地方・都市・国・世界など多様な地域を学びの舞台とし、政治学・経済学・社会学などをバランスよく学ぶとともに、応用・実践を重視して政策のプロフェッショナルを養成することを目的とした学科となります。

青山学院大学

2013年から文系学部が青山キャンパス(東京都渋谷区)に移転され、受験生から憧れのキャンパスとして人気を集めています。入試改革によって志願者数は大きく減少しましたが、立教大学とのW合格では立教大学を上回り、青山学院を熱望する学生を集めることに成功しました。

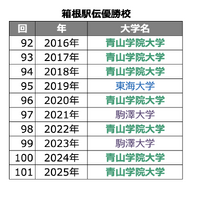

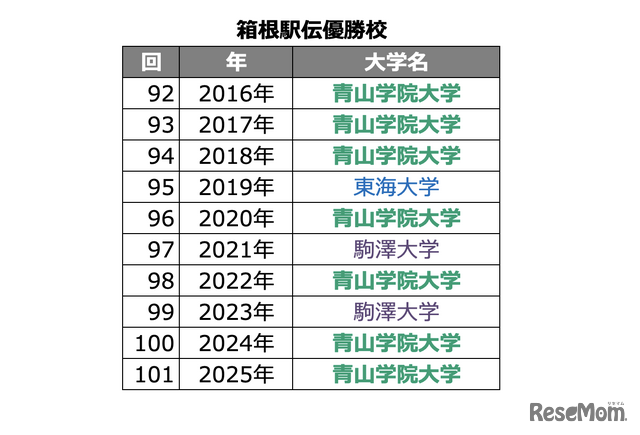

その後も、僅差ですが5年連続で青山学院優勢が続いています。また箱根駅伝で、直近10年間で7回優勝という大躍進も、大学のイメージ向上に貢献していると言えるでしょう。

一方で、女子学生の比率は高まっているものの、理工学部での女子比率の低さが課題となっています。そのため、2026年度からは、理工学部で理工分野への高い関心と意欲をもつ女子を対象とする特別入試を導入します。一次審査が書類選考、二次審査が数学、理科の基礎学力調査と面接で、まずは全学科で20%以上の比率を目標に掲げています。

立教大学

立教の池袋キャンパス(東京都豊島区)は、都心や埼玉、神奈川など首都圏からのアクセスが良く、立地には大きな魅力があります。また、海外大学への学生派遣や留学生の受け入れをここ10年強化してきました。2020年からは新しい英語カリキュラムをスタートするなど、国際的な学びを希望する女子受験生に幅広く受け入れられたと考えられ、女子学生比率は明青立法中トップです。

その池袋キャンパスでは、2026年4月に「環境学部」が設置される予定です。文理を問わず、多角的な視点からグリーントランスフォーメーションやカーボンニュートラル、持続可能な地域づくりといった世界的な環境課題と向き合います。文系からの進学でも、高校での理系科目履修の差を埋めるためのカリキュラムも充実する予定です。

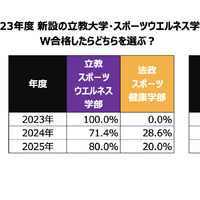

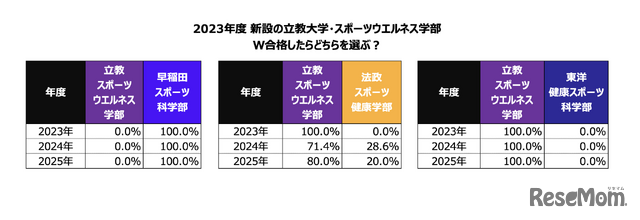

ちなみにここで、2023年に新設されたスポーツウエルネス学部について、W合格の状況を見てみましょう。以下のとおり、立教大のスポーツウエルネス学部のW合格併願先TOP3は以下の3大学・学部で、W合格者の立教大への進学率は、対早稲田が0%、対法政が8割前後、対東洋は100%となっています。

法政大学

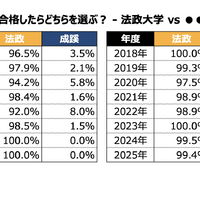

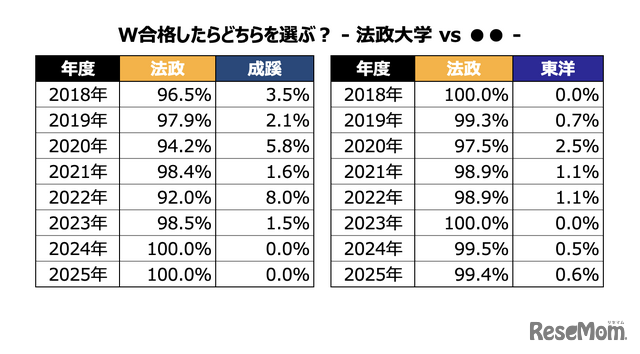

法政は、W合格進学率では明青立法中の最下位という位置づけになっていますが、明青立法中に続く「成成明学」(成蹊・成城・明治学院)や「日東駒専」(日本・東洋・駒澤・専修)のグループと比べると、進学先は法政の圧勝です。明青立法中とこれらのグループの間には、大きな壁があることがうかがえます。また、近年では女性総長の誕生や大学改革もあり、女子比率も4割ほど伸ばしてきました。2030年をめどに主要学部である経済学部を多摩キャンパスから市ヶ谷キャンパスに移転させる構想で、市ヶ谷キャンパスではその整備が進められています。

中央大学

先ほども触れましたが、看板学部である法学部は、茗荷谷キャンパスへの移転で志願者数も順調に増加しています。中央は、難関国立や早慶に次ぎ、明青立法中ではダントツで司法試験合格者を輩出しているほか、資格試験に強く、公認会計士合格者数や国家公務員総合職試験においても私大では早慶に次ぐ3番手を明治と常に競っています。試験対策の環境も整っており、実学志向の学生に高い人気を誇っています。

--中央大学法学部のキャンパスの立地は、どの程度志願者数に影響していると言えそうですか。

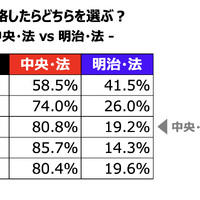

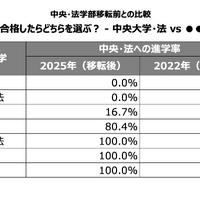

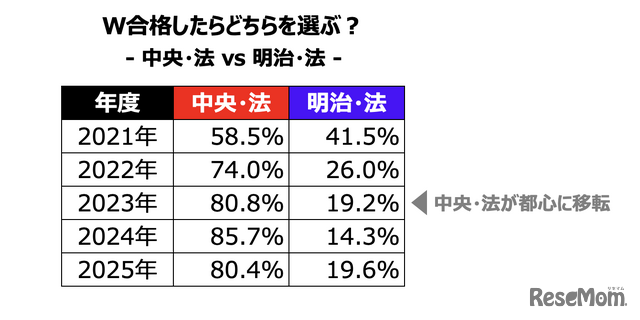

下表は明青立法中でいちばんのライバルである明治・法との比較ですが、2021年には中央が58.5%、明治が41.5%と拮抗していた感があります。ところが都心移転の前年にあたる2022年から中央が一気に伸び、都心に移転した2023年以降は80%以上と明治を圧勝しています。

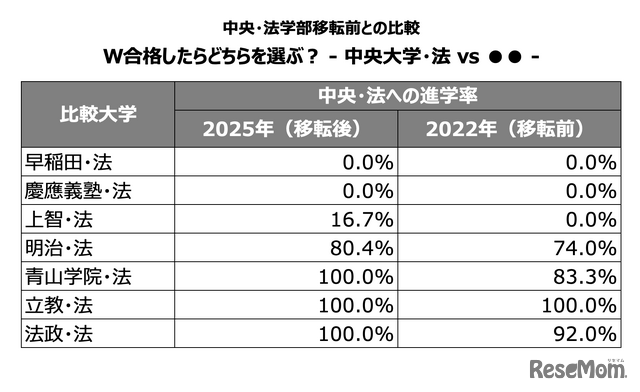

また、下表は中大法の移転前年2022年と今年の、ライバル法学部とのW合格進学率比較です。早慶には移転後も歯が立ちませんが、対上智で0%から16.7%と微増、対青山学院、法政ともに100%となりました。

これらの数値からも、中央・法の都心移転は、間違いなくプラスに働いているということがうかがえます。

一方、理工学部では、拠点である後楽園キャンパスの1号館を60年以上ぶりにリニューアルしました。これは、明治に次ぐ人気上昇のきっかけの1つだと見て良いでしょう。大型実験・研究設備を充実させており、2026年4月には理工学部を「基幹理工学部」「社会理工学部」「先進理工学部」として再編し、理系教育にも力を入れていく予定です。

2026年入試の変更点に注意

--2026年の入試に向けて、押さえておくべきに各大学の変更点を教えてください。

明治大学では、経営で学部別入試を「独自入試→独自・共テ併用」に変更。全学部統一入試、商・理工・農の学部別入試では、数学Bの出題範囲に「統計的な推測」を追加しています。また、商の共テ利用前期では5科目型を廃止し、学部別入試の募集人員を500人→525人、共テ前期6科目の定員を30人→50人」に増加。さらに、情報コミュニケーションの共テ利用3科目方式・6科目方式で、共テの英語の配点を「リーディング160点・リスニング40点またはリーディング200点のいずれか高得点」→「リーディング・リスニング各100点」に変更しています。

青山学院大学では、理工の7学科中4学科(物理科学、電気電子工、機械創造工、情報テクノロジー)で総合型「理工系女子特別入学者選抜」を導入。出願資格に英語外部検定利用します。

立教大学では、社会で国際コース選抜を廃止。

法政大学では、共テ利用C方式に情報が追加され、6→7科目に増加、文(地理)のT日程で「地理→国語または数学」に変更、文(哲学)で自己推薦を新規実施、文(英文)で英語外部試験利用自己推薦を新規実施、文(哲学、日本文、英文)でグローバル体験公募推薦を廃止、文(哲学、日本文、英文)・経済・人間環境・キャリアデザインで国際バカロレア利用自己推薦を廃止したほか、経済で英語外部試験利用自己推薦を廃止、理工(電気電子工、応用情報工、経営システム工、創生科学)で総合型の公募推薦が新たに実施されます。

中央大学では、5学部共通入試、理工共テ併用の学外試験場で、新潟・広島を廃止。また、国際情報の共テ併用入試で「数学型」が新たに実施されます。

いずれにおいても、必ず大学の公式HPで最新の入試要項を確認してください。

--最後に、「明青立法中」を目指す受験生にエールをお願いします。

便宜上、明青立法中と呼んでいますが、実際にはこのようなグループや組織が存在するわけではなく、大学それぞれに特長があり、独自のカリキュラムが展開されています。実際にキャンパスに足を運ぶなど、校風や教育内容をよく調べたうえで、将来の選択に沿って自分にもっとも合う大学・学部を志望してほしいと思います。

明青立法中は、その知名度や難易度から、多くの受験生がある程度のボーダーとしている大学群であるため、志願者が多く、簡単に合格できる大学ではありません。ですから、いずれの大学・学部を受験するにせよ、しっかりとした基礎学力を身に付け、過去問研究、入試対策を行ってください。そうした日々の努力を地道に積み重ねていくことこそ、合格へのいちばんの近道につながるはずです。

--貴重なお話をありがとうございました。

日本一の現役合格実績を誇る東進ハイスクールその理由がここに!「東進模試」で志望校までの距離を測ろう!