近年、少子化の影響により多くの地域で高校入試の倍率が低下している。公立中学校に通う生徒にとっては、志望校に合格するための競争が緩和されつつあり、学習への意欲が十分に高まらないまま高校に進学する生徒も増えてきているという。こうした状況に対して、保護者からは「自分が中学生の頃よりも、わが子が勉強していない気がする…」「このままでは高校進学後に困るのではないか」といった声も聞かれる。

実際、 中学校範囲の学習に抜け漏れがある状態で高校に進学すると、その後の学習でつまずきやすくなり、大きな影響を及ぼす可能性がある。高校進学はゴールではなく、大学等への進学や就職など、将来の進路につながる重要なステップである。大学入試では、中高一貫校生を含む全国の高校生との勝負になる。たとえ高校入試の倍率が低下したとしても、中学校段階での学びで手を抜かずに盤石な土台を築くことが、将来の選択肢を広げることにつながるといえよう。

一方で、中高一貫校に通う生徒にも別の課題がある。「高校受験がない」という安心感から、いわゆる「中だるみ」が生じてしまうという問題だ。さらに、とりわけ難関校では学習スピードが速いゆえに、そのスピードについていける生徒といけない生徒で学力差が生じ、学年内の順位が固定化されてしまう傾向がある。こうした点から、学習において気持ちを奮い立たせるような機会が少なく、どうしても学びへのモチベーションが低下しやすくなってしまうのだ。

公立中学校生も中高一貫校生も、中学生が勉強を「頑張るきっかけ」「頑張る理由」を見つけづらい時代にあるといえる。

中学生期の学びを支える保護者のスタンス

中学生の「学びへのモチベーション低下」は、調査結果からも明らかだ。ナガセが2024年9月に発表した「中学生の学習状況に関する調査」によると、中学生の学習状況の悩みの第1位は「やる気や集中が続かない」。また、同調査で学習面での課題について聞いたところ、「計画を立てた後にモチベーションを保つ自信がない」が第1位となっており、多くの中学生がやる気・モチベーションに悩みを抱えていることがわかる。

中学生は思春期にあたり、精神的にも大きく成長する時期である。これまでのように「親に言われたから勉強する」ではなく、「自分の意志で学ぶ」段階へと移行していくタイミングだ。難しい年ごろのわが子に親が直接アドバイスすることで不和が生じるケースもある。

一方で、同じく前述の調査の「学習計画や学習の不安を誰に相談するか」という質問で、相談相手としてトップにあげられたのは、なんと「保護者」(36.4%)。反抗期只中でありながらも約3人に1人の中学生が保護者を相談相手とみなし、信頼を寄せていることがわかる。このことから、子供から相談された際の保護者の対応が中学生期の学びのカギになると言っても過言ではないだろう。

保護者からの直接的な指摘を素直に受け入れにくい中学生のわが子からの相談に応じる際のとっておきのコミュニケーションツール、それは「模擬試験の結果」だ。言うまでもなく、模試の結果は「どこができていて、どこが課題なのか」を客観的かつ明確に示すもの。特に全国規模の模試は、子供と保護者双方にとって、学びの現在地を知り、今後の学習方針を立てるための機会になるだけでなく、学校の定期テストや地域に限定された模試では得られない広い視野を得ることができる。

「学力を伸ばす」ための模試活用

模擬試験の結果を学習に活用するときの、わが子とのコミュニケーションのポイントは3つ。

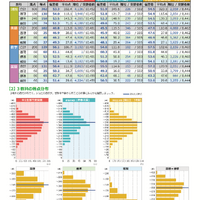

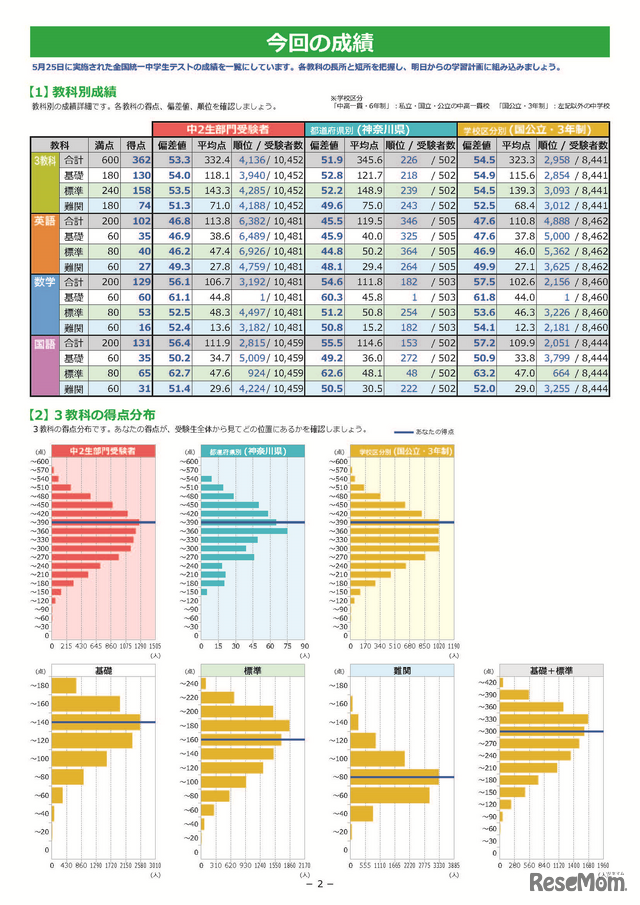

まず、順位だけでなく、成績表の詳細や分析に着目すること。「数学が苦手」といった漠然とした教科全体への苦手意識があったとしても、実はある特定の分野が苦手なだけということがある。分野や設問ごとにわが子の到達度やつまずきポイントを把握することで、次の生産的な学びにつなげやすい。

そして「次に何をすれば良いか」の見通しを立てること。先のポイントにも関連するが、模試の結果を受けて注力すべき分野を見極め、学習計画を修正したり、どのような問題を解いて復習したら良いのか、次のアクションまで見通しを立てたりすることで学習のサイクルが整いやすくなる。

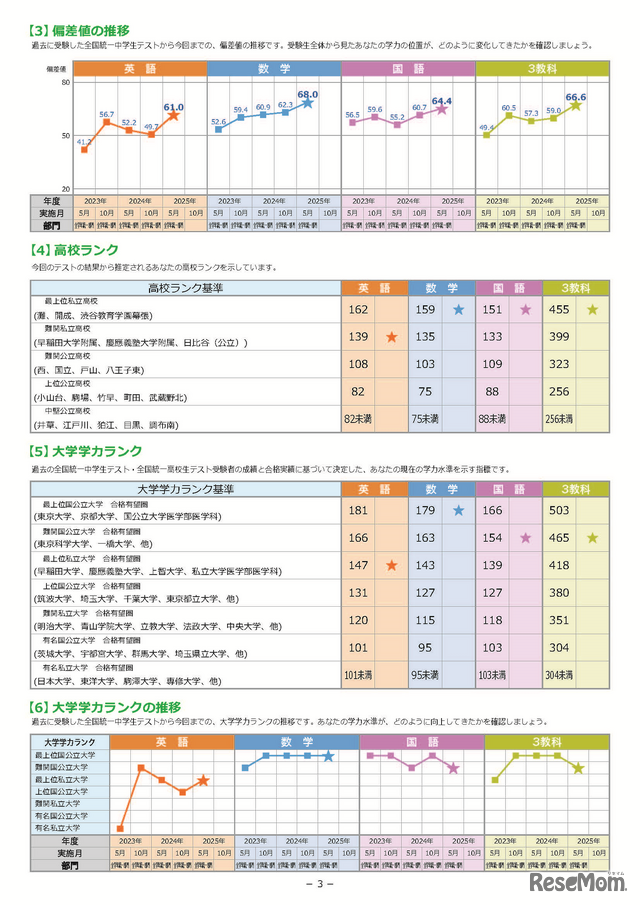

最後に、継続的な受験を勧めること。複数回受験することで、学習の成果や伸びを実感でき、わが子の成長を把握することができる。また、新たな苦手分野を都度あぶり出すことで、苦手の芽が小さいうちに対策することが可能になる。ただ闇雲に受験するのではなく、都度振り返りの機会をもつことが大切であり、わが子のやる気の継続にもつながるだろう。

これらのポイントを押さえ、中学生家庭が活用しやすく、さらに全国規模で学力を見極めることのできるツールが、東進が実施する「全国統一中学生テスト」だ。全国統一中学生テストは、全国の中学生を対象に年2回(5月・10月)無料で開催されている模擬試験。単なる学力測定ツールとしてではなく、学力を伸ばすことを目的としており、模試の受験前後の学習支援が充実している点が大きな特徴だ。

「全国統一中学生テスト」の特徴

1. 地域・経済的事情に左右されない「無料招待」

すべての中学生に公平な機会を提供することを目的としているため、地域的・経済的な事情に関係なく、誰でも無料で受験できる。経済的なハードルを感じることなく参加できる点は、保護者にとっても安心材料ではないだろうか。

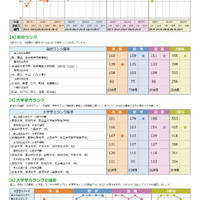

2. 全国規模での順位・立ち位置を把握できる

日常の学校生活では、学力の評価はクラスや学校内にとどまりがちだ。高校受験を目指す場合であっても、その範囲は居住する都道府県とその近隣での評価だろう。

しかし、「全国統一中学生テスト」では、都道府県を超えた全国規模での順位が明示されるため、大学受験を見据えた視野を広げるきっかけとなる。成績上位層にとっては「上には上がいる」ことを知る機会となり、さらなる挑戦への意欲を引き出せるだろう。一方、学力に自信がない層にとっても、具体的な課題を発見でき、今後の学習方針を立てる材料となる。

3.今やるべきことがハッキリわかる

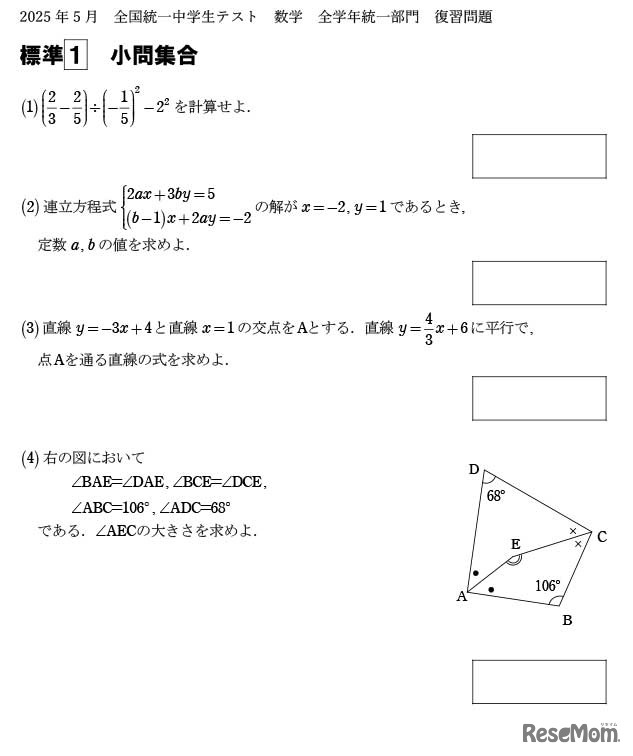

「全国統一中学生テスト」の問題は、基礎・標準・難関の3段階に分かれており、科目ごとに「どこまでできるか」「どこが課題か」を精密に判定できる。中高一貫校生・公立中学校生のどちらの学力測定も行える。

なお、基礎・標準レベルは教科書の例題や章末問題、高校入試レベルに相当し、難関レベルでは大学入学共通テストを意識した「思考力を問う」問題も出題。これにより、単なる暗記型ではなく、論理的思考力や応用力を育むことが可能となる。

4. 受験後の復習コンテンツが充実…学力定着を支援

模試は受けっぱなしでは意味がない。「全国統一中学生テスト」では、受験後すぐに解答解説集、リスニング音声、復習問題などが公開され、復習を通じて理解を定着させることができる。さらに、成績表返却面談での学習指導(親子で参加可)・実力講師陣による解説授業なども無料で用意されている。効果的な復習方法がわかることで、受験後の学力アップとやる気アップにつながるはずだ。

5. 最短 中5日で成績表返却「君だけの診断レポート」

模試の結果は、最短 中5日で「君だけの診断レポート」として届けられる。このレポートには、得点だけでなく、問題ごとの正誤、理解度、今後の学習課題などが詳細に記載されており、保護者とともに学習計画を立てるうえで非常に有用である。返却面談では、東進の担任・スタッフからの学習アドバイスも受けられ、今後の学びに向けた具体的な指針を得ることができる。

6. 学習のペースメーカーとして活用可能

年2回の定期的な実施により、学習のペースメーカーとしても活用できる。中学生の時期は、学習習慣の定着が重要。定期的な模試を通じて「今やるべきこと」が明確になり、学習のモチベーション維持にもつながる。

7. 成績優秀者には表彰・特待制度のチャンスも

成績優秀者は、東進ドットコム上で氏名・学校名とともに公表・表彰される。また、数学の高得点者は数学特待制度の対象にもなり、特別受講料で数学講座を受講できる。この数学講座は前倒し学習ができ、高校1年生までで数III・Cまで終えることが可能。意欲ある生徒にとっては大きな励みとなるはずだ。

なお、今後の「全国統一中学生テスト」のスケジュールは、以下の通りだ。

2025年・秋の全国統一テスト実施日

全国統一中学生テスト 10月26日(日)

全国統一小学生テスト 11月3日(月・祝)

全国統一高校生テスト 11月2日(日)

「今の学び」が未来をつくる

中学生期は、学びのスタイルが「受け身」から「主体的」へと変化する時期である。この時期に「努力して自分の限界を超える」経験を積むことは、自己肯定感や挑戦する力を育むうえで欠かせない。全国統一中学生テストは、そうした経験を得るための第一歩となるだろう。東進が年2回、無料で提供するこの模試は、すべての中学生にとって、未来への扉を開く鍵である。全国のライバルたちと競い合い、学びの中で自分自身と向き合うことで、子供たちは確実に成長していく。

保護者にとっても、この模試は、子供の学力を客観的に把握し、今後の学習方針を考えるうえで大きな助けとなる。結果を冷静に受け止め、感情的にならずに「次に何をすべきか」を共に考える姿勢が、子供の成長を支える力となるはずだ。

「今やるべきことが、はっきりわかる」その言葉の通り、全国統一中学生テストは、学力を測るだけでなく、伸ばすための模試である。ぜひこの機会を活用し、挑戦への一歩を踏み出してほしい。

「全国統一中学生テスト」申込はこちら