受験生にとって依然として狭き門の早慶や明青立法中(明治・青学・立教・法政・中央)、関関同立(関西学院・関西・同志社・立命館)といった私立の名門大学。各大学の人気度や注目度は、志願者数や志願倍率などから測られがちだが、そうした数字には現れにくい人気の傾向を示すデータがある。

そのデータとは、東進ハイスクールが独自作成している「ダブル合格者進学先分析(以下、ダブル合格分析)」だ。これは、たとえば早慶を併願して、両方受かった場合に実際に進学するのはどちらかといった最終的な進学先を分析したもので、毎年、公開直後から大きな反響を呼んでいる。

今年も最新のデータから、東進ハイスクール運営元であるナガセの広報部長・市村秀二氏に「早慶」「明青立法中」「関関同立」について、それぞれのダブル合格分析データをもとに、各校の特徴や進学傾向をインタビュー。大好評を博した第1回「早稲田と慶應「ダブル合格者」はどちらを選んだのか?」、第2回「明治・青学・立教・法政・中央「ダブル合格者」はどちらを選んだのか?」に続き、第3回となる本記事では、関西の難関私大「関関同立」にスポットをあてる。

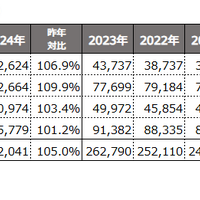

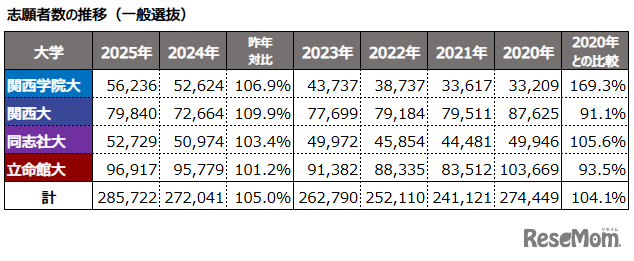

2025年の志願者数は関関同立すべてで昨年を上回る

--関関同立とよばれる関西学院・関西・同志社・立命館の4大学は関西のトップ私立大学ですが、2025年の志願傾向について教えてください。

関西学院大学

2010年、11年には5万人の志願者を集めていましたが、それ以降徐々に志願者を減らし、2020年は3万3,000人台となりました。しかし、再び志願者数が改善し、本年は5万6,236名とこの20年で1番の志願者数でした。2021年から神戸三田キャンパスの理工学部を理学部・工学部・生命環境学部・建築学部の理系4学部に改組し、総合政策学部と合わせて5学部体制とした大学改革の成果が表れていると考えられます。

「全国統一高校生テスト」での学部系統別志願動向(以下、学部系統別志願動向は、同様のデータを使用)を分析すると、2026年の志願動向は、関西学院大全体では昨年よりわずかに下回っているものの、社会・社会福祉系、経済・経営・商系統、環境・情報・国際・総合系統の指標は高くなっています。

関西大学

2007年には工学部を理工系3学部体制に再編したこともあって志願者数が10万人を超え、関東の有名大学よりも多く志願者を集めていましたが、ここ数年は7万人台で推移し、2024年は7万2,664名と過去20年間で最少でした。ところが、2025年は7万9,840名と8万人に迫る志願者数となりました。

さらに2026年の志願動向は、関西大全体で昨年より高い傾向にあります。特に、経済・経営・商系統、地学系統が高く、社会・社会福祉系統が低い傾向です。2025年4月にビジネスデータサイエンス学部を新設し、新たに「吹田みらいキャンパス」が誕生したことで、ここ数年の志願者数減少傾向に歯止めがかかり、新たな志願者層が増えると言えるでしょう。

同志社大学

近年では2018年がもっとも志願者が多く、5万8千人を集めましたが、概ね5万人前後で推移しています。2021年は4万4,000人ほどと落ち込んだものの、その後は4年連続で志願者が増え、2025年は5万2,729名でした。

2026年の志願動向は、同志社大全体では昨年よりやや低い傾向です。外国語系統や理学系統で昨年を上回る見込みですが、社会・社会福祉系統や法・政治系統が低い指標です。

立命館大学

2014年以降、関関同立の中で最大の志願者数となっています。2020年は2004年以来10万人を超える志願者を集め、それ以降は反動から減らしたものの、4年連続で志願者が増え、2025年は9万6,917名でした。

2026年の志願動向は、立命館大全体では昨年より低い傾向です。社会・社会福祉系統、法・政治系統は昨年を上回る一方で、文・人文・人間系統、理学系統、薬学系統が低い指標です。

志願状況のまとめ

--2025年の志願者数は、関関同立すべてで昨年を上回り好調だったと言えますね。

ロットの多い順は立命館、関西、関西学院、同志社となりますが、この5年間の推移を見ると、立命館、関西の上位2校は、2020年との比較では下回っています。もっとも増やしているのは関西学院大で、毎年しっかりと伸び続け、2020年比較では実に169.3%という飛躍的な伸びを実現し、他を圧倒しています。

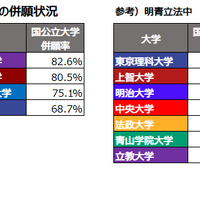

--関関同立の受験生の特徴を教えてください。

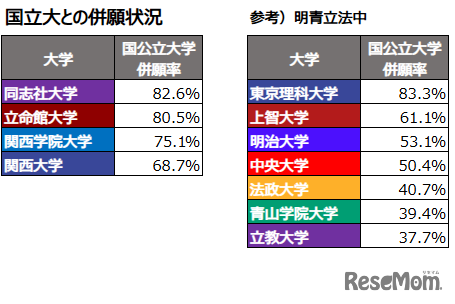

関関同立の受験生の特徴として挙げられるのは、国公立大学との併願する率が高いことが挙げられます。東進生の2025年のデータでは、前回ご紹介した明青立法中でもっとも割合が高かった明治でも53.1%なのですが、一方で関関同立では、同志社の82.6%を最高に、関西大学でも68.7%が国公立大学と併願しています。

関西圏では私大の最上位グループになるため、関関同立より上位となると京都大、大阪大、神戸大をはじめとする難関国立や、2022年に誕生した大阪公立大などとの併願が多くなっています。

--最近は総合型選抜・学校推薦型選抜による入学者が増えていますが、関関同立の最新状況はどのような割合になっていますか。

関関同立で一般選抜の入学者の割合が一番高いのは立命館で6割弱ほどとなっています。関西学院・関西・同志社と続きますが大きな差はなく5割強で、依然として一般選抜が優勢です。

関関同立ダブル合格の進学先、2025年は驚くべき結果に

--関関同立の中で複数校に合格した場合、どこを選ぶケースが多いのでしょうか。また、おもにどういった基準で選んでいるのでしょうか。

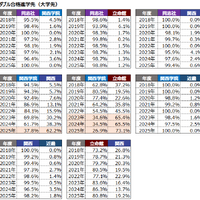

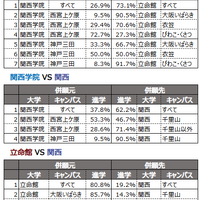

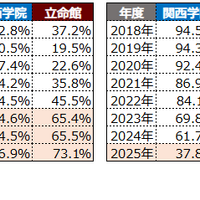

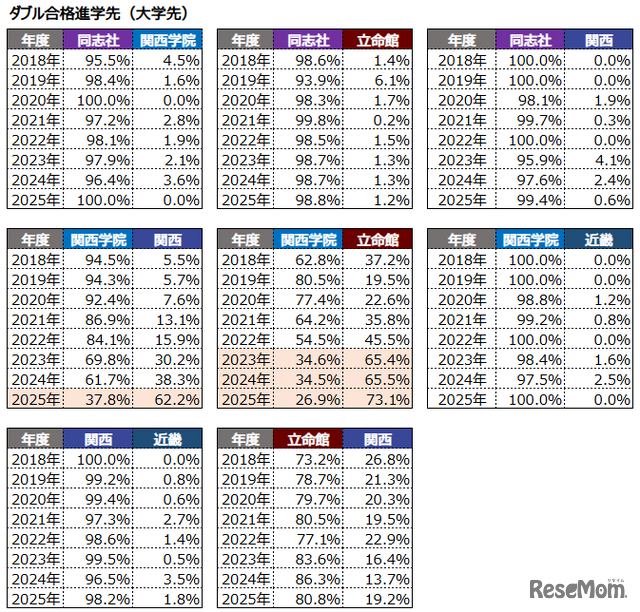

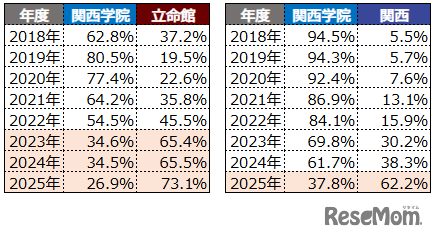

関関同立でのダブル合格進学先のデータを見ると、同志社大が圧倒的な強さを誇ります。データを取り始めた2018年度以降、全年度、全大学との比較において95%以上と2位以下に大きく差をつけての圧勝で、関西圏では人気・実力ともに最上位に君臨しています。

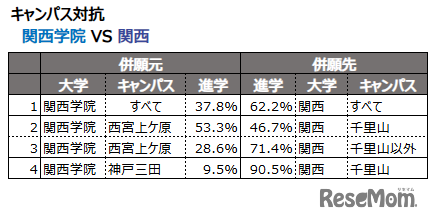

関西学院大と立命館大のダブル合格では2年前に逆転が起こって以来、本年も同じ結果となり、立命館大が上位に立ちました。その選択割合は7割を超え広がっています。さらに、本年、関西学院大と関西大のダブル合格でも、関西大がはじめて逆転しました。その選択割合も昨年から一気に形成が変わり、6割になっています。

2020年までは9割以上が関西学院大を選んでいたことを考えると、極めて大きな変化が起きていることがわかります。関西学院大は志願者数においてはダントツの伸びで、2025年はここ20年間で最高数を更新するなど、その人気の高さを誇っている一方で、ダブル合格の結果だけに注目すれば、関関同立で最下位となったのです。ちなみに、その次のグループに位置付けされる産近甲龍内でトップの近畿大と比較すると、本年は100.0%が関西学院大を選択しています。関関同立と産近甲龍という2つのグループ間にはまだまだ大きな壁があると言えるでしょう。

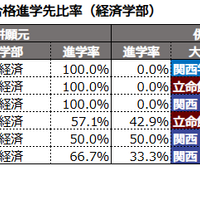

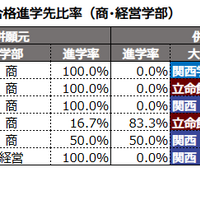

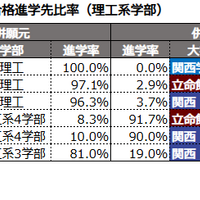

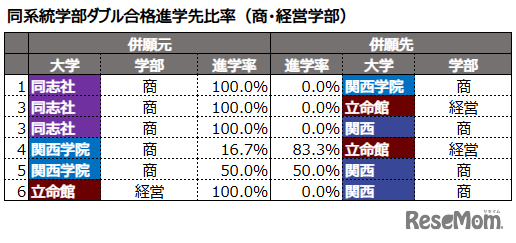

--同じ学部系統にダブル合格した場合はどのような状況ですか。

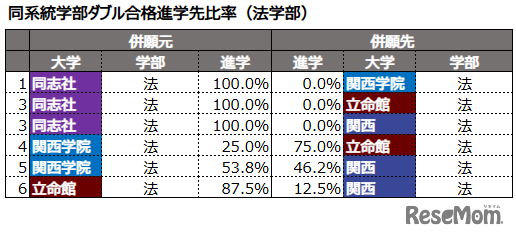

どの系統においても同志社大は圧倒的です。特に文系学部3系統においては、すべて同志社大が100%でパーフェクトとなりました。まずは法学部同士の比較では、同志社大、立命館大、関西学院大、関西大の順となっています。ここでは、関西学院大が関西よりわずかに上回っています。

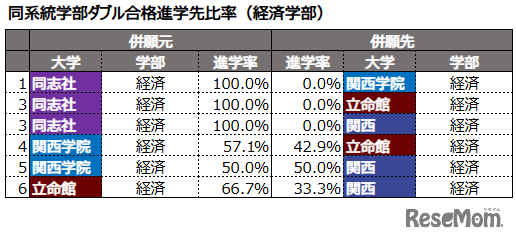

経済学部は、同志社大、関西学院大、立命館大、関西大という順になりそうです。経済学部が看板である関西学院大が強さを見せていますが、本年は関西大と同数でしたので、今後の動向に注目です。

商・経営では、同志社大、立命館大、関西学院大=関西大となっています。立命館大の経営学部が同志社大を除き圧倒的なのは公認会計士合格者が多いという要素もありあますが、後ほど説明するとおり大人気の大阪いばらきキャンパスによるところも大きいでしょう。

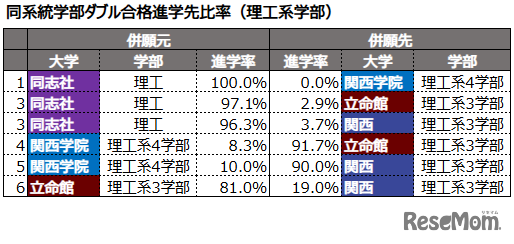

理工系学部では、同志社大、立命館大、関西大、関西学院大の順となっています。関西学院大は2021年に理工学部を4学部にする改革を行ってから志願者は伸ばしていますが、やはり神戸三田キャンパスという立地の問題が大きいと考えられます。

キャンパスの立地がダブル合格の進学率に与える影響は?

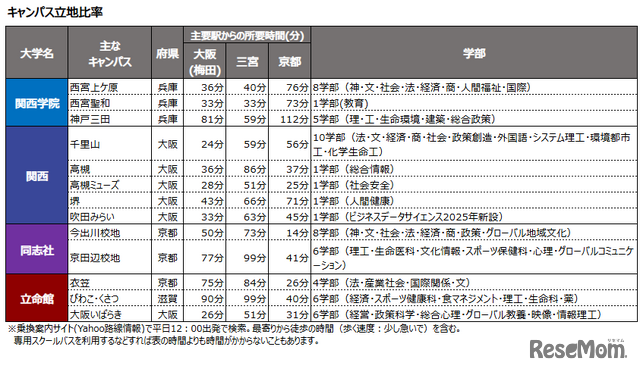

--キャンパスの立地は進学先を選ぶうえで重要な要因ですが、関関同立の現況について教えてください。

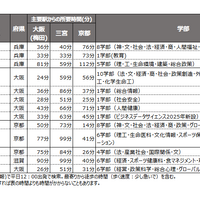

まず、関西学院大ですが、メインである西宮上ケ原キャンパスは、赤い瓦屋根とクリーム色の外壁で、その美しさは日本有数と言われています。1995年に開設された神戸三田キャンパスも同様の美しさに加え、最新設備と自然の融合を満喫することができます。ところが、関西主要都市から遠く、交通の便があまりよくないという難点があります。専用のスクールバスを走らせていますが、一般的な乗換案内サイトで検索すると、下表のとおり、主要駅から1時間以上かかります。一方、2029年には王子公園に新キャンパスができる予定で、ここは新神戸駅から近く非常に良い立地ですので、極めて明るい話題です。

これと似た状況は、立命館大が1994年に開設したびわこ・くさつキャンパスにも当てはまります。都市部から離れた滋賀県草津市という立地で、最寄り駅である南草津駅からもバスで20分ほどかかります。そんな中、立命館大は2015年に大阪いばらきキャンパスを開設し、こちらは大人気を博しています。同キャンパスは大阪から26分、京都からも30分程度と、極めて交通の便が良いのが特徴です。

同志社大のメインキャンパスは今出川。京都御所のそば、市内の中心に8学部を擁す美しいキャンパスは多くの受験生の憧れです。一方、理工学部など6学部を擁す京田辺のキャンパスは緑あふれる広大な敷地に赤レンガの校舎が魅力ですが、アクセスの不便さは否めません。

関西大のメインキャンパスである千里山キャンパスは大阪駅から30分強とアクセスしやすい立地です。2025年4月にはビジネスデータサイエンス学部が新設され、吹田市に吹田みらいキャンパスを開設しており、こちらも大阪駅から33分ほどでアクセスできます。

--ダブル合格進学率も、キャンパスの立地に影響されるのでしょうか。

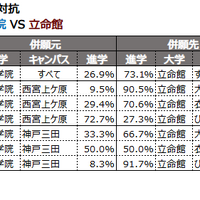

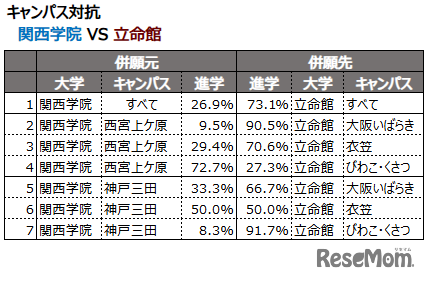

2年前、関西学院大が立命館大にダブル合格進学率で逆転されました。この理由には複合的な要因が考えられますが、その中でも「キャンパスの立地」が与える影響は大きいと思われます。それを検証するために、キャンパスごとに両校の進学率を比較してみましょう。

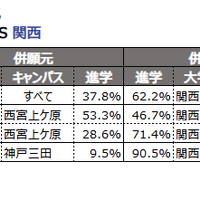

まずは、関西学院大の西宮上ケ原キャンパスを立命館大の3キャンパスと比較すると、関西学院大・西宮上ケ原キャンパスVS立命館大びわこ・くさつキャンパスでは関西学院大が72.7%と圧勝しますが、VS 立命館大・大阪いばらきキャンパスではわずか9.5%、VS立命館大・衣笠キャンパスでも29.4%と劣勢です。次に関西学院大の神戸三田キャンパスと立命館大を比較すると、VSびわこ・くさつキャンパスにも8.3%と大きく水をあけられています。

立命館大の大阪いばらきキャンパスの人気はこの結果を見ても明らかであり、立地の差が如実に現れたと考えられます。

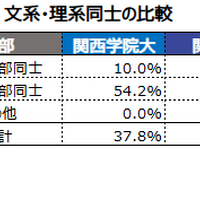

次に関西学院大と関西大とを比べてみます。先述したとおり、大学全体では関西大が関西学院大を逆転しました。キャンパスごとに見ていくと、理系が中心の神戸三田キャンパスの選択が9.5%と大きく凹んでいます。一方、文系が中心の西宮上ケ原キャンパスは、関西大メインの千里山キャンパスを53.3%と上回り、関西学院大の意地を見せました。

もう1つの表は、関西学院大と関西大とで文系同士・理系同士の比較をしたものですが、シンプルに文系では関西学院大、理系では関西大が各々強いということがわかります。

理工学部の再編などで志願者数が増えている関西学院大ですが、その魅力をどう伝えていくかで、選択の割合も変化していくでしょう。本来、勉強は「どこで学ぶか」より「何を学ぶか」が大事であり、キャンパスの場所よりも学ぶ内容や将来のことを考えて大学選びをしてほしいところです。大学側としては、立地の不利を凌駕するような魅力をどうやって打ち出せるかが勝負といえそうです。

関西学院はなぜ劣勢になったのか

--ダブル合格進学先で関西学院大が劣勢になったのは、立地の影響以外にどのような要因が考えられますか。

今見たように、確かに立地は重要なファクターなのですが、1つ不思議なことがあります。それは、関西学院大は下表にある2018年から2025年までキャンパスは何も変わっていない、つまり立地が悪くなったわけではないということです。一方の立命館大は、立地の良い大阪いばらきキャンパスに2019年グローバル教養学部を新設、2024年には映像学部と情報理工学部が移転し、これがプラスに働いたと考えられますが、それでも大学全体の定員の15%程度です。関西大も2018年から2024年までは何の変化もなく、2025年に吹田みらいキャンパスが新設され、ビジネスデータサイエンス学部がスタートしたとはいえ、大学全体から見ればごく一部です。ではなぜ、関西学院大がここまで劣勢になったのか。

その背景には、コロナ禍を契機とした価値観の変化があると思います。感染拡大期には全国的に移動のリスクが強調され、仕事も学びも自宅中心のオンライン型が普及しました。この流れから、遠距離通学への心理的抵抗が強まったとみられ、加えて若者の間で「タイパ(タイムパフォーマンス)」重視の意識が浸透した結果、都市部に近いキャンパスをもつ大学が相対的に選ばれやすくなったのではないかと考えています。

学内併願のダブル合格も分析、人気の学部は?

--同じ大学で複数学部を受験し、ダブル合格したケースについても分析されたそうですね。

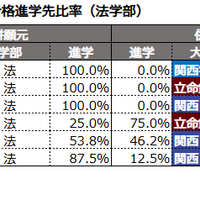

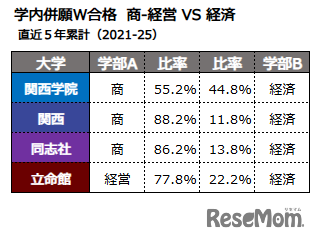

はい。中でも経済学部・経営学部・商学部は3兄弟と言われるほど近い学問領域であることから、同じ大学内での併願が多いことは、全国どの大学でもほぼ共通しています。国や社会という大きな視点で俯瞰的に経済の仕組みを学ぶ経済学に対して、企業経営やビジネスの実務について学ぶ商・経営学部。この2つに合格した場合、すなわち経済VS商・経営という構図になった場合、前回の明青立法中では、圧倒的に商・経営系を選ぶ傾向が高いということがわかりました。

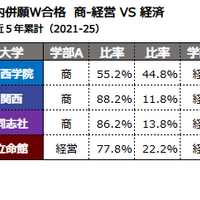

では、関関同立ではどうでしょうか。5年間の累計でサンプル数を十分に取り調査を行った結果、やはり明青立法中と同じ傾向となりました。

まず、関西学院大は経済学部も商学部も同じ西宮上ケ原キャンパスですので、立地による差異はありません。経済は関学の看板学部であることから、経済学部を選ぶだろうと思われるかもしれませんが、実際は55.2%が商学部を選んでいます。

関西大も経済学部・商学部ともに大阪・千里山キャンパスですが、実に88.2%が商学部を選びました。

同志社大も同じ今出川のキャンパスで同様の傾向で、商学部の選択が86.2%でした。

立命館大は経済学部のびわこ・くさつキャンパスに対して、経営学部が大阪いばらきキャンパスで、立地から経営学部を選んだ人も少なからずいたと思われ、他の大学と同じく経営選択が多数派でした。

昨今においては、大学を卒業したら即戦力として採用されたい、手に職をつけて労働市場における自分の価値を高めたいといった資格志向、実学志向が強まり、難解な理論を学ぶ経済学部よりも、企業経営やビジネス実務を学ぶ経営・商学部を選ぶ傾向が強まってきたものと考えられます。

改革を進める関関同立、それぞれの強みをアップデート

--関関同立いずれも改革を進め、魅力を高めていますが、それぞれの強みはどういったところにありますか。

関西学院大学

ここ数年大きな改革が行われているのが関西学院大で、理工学部の再編などにより2025年の志願者数は56,236名とこの20年で最多となりました。また、2014年から、所属学部の学びに加えて他学部の授業を履修できるマルチプル・ディグリー制度を日本で初めて導入するなど、大学改革に積極的です。

学内には「国連・外交統括センター」が設けられています。学部副専攻「国連・外交プログラム」は、将来、国連・国際機関や外交官として世界の公共の場で活躍するリーダーを養成することを目的とした学部レベルの複数分野専攻制(MS)特別プログラムです。基礎的な国連・外交の知識習得、国連セミナーや国際ボランティアによる実践的な学びなどを通じ、地球規模の諸課題を解決するための力を養います。単なる留学ではなく、将来、グローバルリーダーとして活躍できる人材を育てるための専門的なプログラムとなっており、国連・国際機関などと長年関係を築いてきた関西学院大ならでは取組みです。

大学通信による2025年有名400社実就職率ランキングでは全国31位(私大13位)。ダブル合格進学率では立命館大・関西大に逆転されましたが、本ランキングにおいては関関同立内で同志社大に続いて2番手のポジションをキープしています。

関西大学

関西大のメインである千里山キャンパスは大阪駅からのアクセスが極めて便利です。理工系学部のダブル合格比較では、関西学院大(神戸三田キャンパス)より選ばれていることからも、その立地の優位性は関西大の強みでもあります。

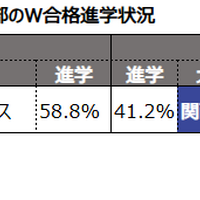

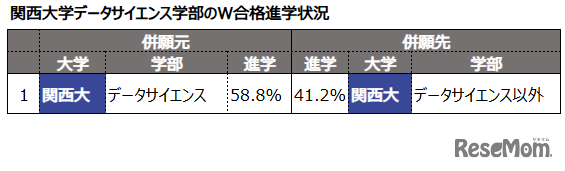

今年、「ビジネスデータサイエンス学部」が新設されたように、近年力を入れているのが「AI・データサイエンス教育プログラム」です。デジタル社会に求められる基礎知識を学ぶ科目は、文理・学部を問わず、全学生を対象に展開しています。学生の学びの環境を整えるために大学におけるDXの推進など、新たな試みも積極的です。ちなみにデータサイエンス学部と他の学部のダブル合格比較では、データサイエンス学部が58.8%とリード。すでに学内の中でも上位にランクされる学部であることがわかります。

また、起業支援のプログラムも用意され、卒業生による講義や課題解決を試みるプロジェクト型授業などさまざまな考え方に触れることができます。14学部を擁し、多様な学びの環境が整うのは関西大の強みです。また、大阪という土地柄、多くのお笑い芸人の出身大学でもあります。大学全体がもつ自由闊達で明るい雰囲気がその要因のひとつと考えられ、大学のもつ明るいイメージは受験生からも支持されています。

同志社大学

ダブル合格データからも明らかなように、関西圏の私大では圧倒的な存在です。難関国立との併願率も高く、優秀な学生が集まってきます。

グローバル教育に熱心に取り組んでおり、2016年からは「英語で学ぶ国際教養を」をモットーに、人文科学から社会科学、さらに自然・人間科学まで全学共通教養教育(リベラルアーツ)科目において、講義はもちろん、討論も、レポートも試験もすべて英語で行う教育プログラムを提供しています。そこに含まれる「クリエイティブ・ジャパン科目」では、京都の伝統・文化について学ぶ「京都科目」や、日本の映画やファッション、音楽などをテーマにした「クールジャパン科目」をはじめ、日本の文化の魅力について学ぶ科目を展開しています。まさに京都という地ならではの学びができ、グローバルに発信・活躍する力も身に付けられます。

また、同窓会組織である同志社校友会は、関西地域での同窓ネットワークに強みがあり、ビジネスやメディア、行政などの分野で活躍する卒業生が多いことも特徴です。

大学通信による2025年有名400社実就職率ランキングにおいては全国17位(私大7位)であり、関関同立ではトップです。

立命館大学

関関同立でもっとも志願者を集める立命館大ですが、学部数は16学部と国内2位タイの多さで、多様な学びの選択ができるのが特徴的です。加えて先にも述べたとおり、大阪いばらきキャンパスの存在は極めて大きな強みとなっています。

グローバル教育では、アメリカン大と立命館大で「国際関係学」を学び、卒業時に両大学の共同学位を取得することができるジョイント・ディグリー・プログラムをはじめとした海外の大学と両方で学ぶ学部・学科やプログラム、また、すべてのカリキュラムを英語で学ぶ専攻コースなどを積極的に展開しています。また、立命館大は伝統的に公認会計士試験にも強く、2024年は38名(全体の9位)でベスト10の常連です。

さらに、イギリスの大学評価機関Times Higher Education (THE)が2025年6月18日に発表した「THEインパクトランキング2025」の総合評価で世界「201-300位」にランクインし、国内の私立大学で2位タイの評価を受けています。「THEインパクトランキング」とは、国連サミットで採択された持続可能な17の開発目標(SDGs)に関する大学の社会貢献活動や研究活動に対し、THEがスコアと順位を付けたものです。人類共通の社会課題の解決に取り組み、未来社会へ貢献する「次世代研究大学」を目指し、専門領域の異なる研究者らによる先進研究が盛んに行われています。

新キャンパス、新学部など続々…今後の展望は

--関関同立の今後の展望を教えてください。

関西学院大学

本年、神戸三田キャンパスが開設30周年となり、学生や地域の人々が集う共創拠点として「C-ビレッジ」を開設しました。起業を志す学生を支援するインキュベーション施設や、同キャンパス初の学生寮、フィットネスジムなど、学生が多様な人々と交流できる場となっています。学生寮の新設は地方からの志願者にとっては魅力的な施設となり、今後の出願検討にも良い影響をもたらすでしょう。

また、創立140周年を迎える2029年には関西学院の創立の地である神戸市灘区の王子公園周辺に王子キャンパスの開設が計画されています。新神戸駅から近く非常に良い立地で、国際化、産官学民連携、デジタル教育の新た拠点として注目されています。今後に控える新キャンパスの開設や、志願者の増加傾向をみても、これからの関西学院には注目です。

関西大学

関西大では「ビジネスデータサイエンス学部」が新設されたように、デジタル人材の育成に力を入れています。新設された吹田みらいキャンパスは、国際学生寮、グラウンドが配置され、企業・自治体との連携だけでなく、留学生との交流、体育会クラブの活動など、多様な人が集い学び合う活気に溢れる環境を創出の拠点です。また、2021年より全学部生対象に「AI・データサイエンス教育プログラム」を開講し、社会が求める高度かつ実践的なスキルを身に付けるカリキュラムが用意されています。

同志社大学

2025年に創立150周年を迎え、「同志社大学VISION2025」のもとで「学びのかたちの新展開」「キャンパスライフの質的向上」「創造と共同による研究力の向上」「『志』ある人物の受入れ」「『国際主義』の更なる深化」「ブランド戦略の展開」に取り組んできました。築50年以上となる今出川図書館の建て替え工事に着手し、耐震化やバリアフリー、ダイバーシティーに対応した最新の図書館は2026年の秋頃に竣工予定です。

立命館大学

学部数が多いのが特徴ですが、さらに2026年にはデザイン・アート学部の新設が予定されています。歴史・文化都市「京都」に位置する衣笠キャンパスにおいて、未来志向の新たなデザイン学の追求とアートの技術・感性を基盤に自然科学と人文・社会科学領域を横断した教育・研究の展開を構想しています。

また、2030年代に向けた「R2030」(学園ビジョン)を公開し、「挑戦をもっと自由に」をテーマに「新たな価値創造の実現」「グローバル社会への主体的貢献」「テクノロジーを活かした教育・研究の進化」「未来社会を描くキャンパス創造」「シームレスな学園展開」「多様性を活かす学園創造」を掲げています。世界大学ランキングなどで高い評価を得ることを目指すと宣言をしていることからも、これらのビジョンの実現にむけて、時代に合わせた改革を積極的に行っていくと考えられます。

--最後に、「関関同立」を目指す受験生にエールをお願いします。

ダブル合格進学率データはあくまで参考値として、「大学で何を学びたいのか」という本質的な視点に立ったうえで、受験校を選んでほしいと思います。関関同立は関西でもっとも難関の私立大学であることには間違いありません。しっかりと入試対策を行い、合格できるだけの力を身に付けましょう。

また、実際に大学に足を運び、キャンパスの雰囲気や設備・環境などについても自分の目で確かめることをお勧めします。

--貴重なお話をありがとうございました。

日本一の現役合格実績を誇る東進ハイスクールその理由とは…?!