2025年度入試において、横浜翠嵐高校(以下、横浜翠嵐)の合格者数155名という圧倒的な実績を達成し、合格者数全塾中No.1となった臨海セミナー。その快進撃の原動力となっているのが、神奈川県公立高校入試特有の「特色検査」に対応した独自の教材と模試である。

横浜翠嵐合格の鍵を握る特色検査に、同塾はどのように向き合っているのか。生徒を徹底的にサポートする教材開発の工夫や、ひとりひとりの力を引き出す伴走法について、臨海セミナー ESC難関高校受験科 事業部長・飯沼徹氏、教務部 神奈川文系課上席係長・青木陽介氏、主任・長澤裕文氏に話を聞いた。

【話を聞いた人】

ESC難関高校受験科 事業部長 飯沼徹氏

ESC難関高校受験科 教務部神奈川文系課 上席係長 青木陽介氏

ESC難関高校受験科 教務部神奈川文系課 主任 長澤裕文氏

“型のない試験”に挑む、特色検査対策の難しさ

--特色検査の特徴、同塾のカリキュラムや学習環境について前回の記事で伺いました。その特色検査対策が「難しい」と言われている理由を教えてください。

長澤氏:特色検査対策が難しいと言われる要素はいくつかありますが、第一に、特色検査では、普段の学習とは異なるスキルが求められます。通常の入試では、これまでに習った内容がどれだけ定着していて、それを再現できるかが問われますが、特色検査ではそうはいきません。授業で習ったことの単純な再現ではなく、目の前の問題にどれだけ柔軟に対応し、知識を組み合わせて活用できるかが問われます。中には「暗記して完全に再現することが求められる問題より、かえって解きやすい」という生徒もいますが、多くの生徒にとっては、経験したことのないタイプの問題や、自分の学習観と異なる「その場での理解」が必要な問題が出るため、難しく感じることが多いと言えます。

第二に、明確なパターンが存在しないことにあります。「こうすれば必ず成功する」という型がなく、同じ問題が再び出る可能性も低いのです。だからこそ、生徒自身がその場で判断し、対応する「思考力」や「問いを立てる力」が必要になります。

第三に、市販の教材の中には、神奈川県の特色検査に完全に対応したものはほとんどありません。過去問はありますが、同じ内容・形式の問題が出るわけではありません。テキストもなく、ただ教科書や本を読むだけでは十分な対策にならないため、特色検査が導入された当初から、生徒・保護者の皆様からは「どうすれば特色検査の点数を伸ばせるのかわからない」という声が多く寄せられていました。

飯沼氏:特色検査のテキストは、教材業者に依頼しても作ってもらえません。なぜなら、ニーズが神奈川県の公立高校受験者、それも上位層に限られるため、労力に見合う利益が見込めないからです。「だったら自分たちで作ろう」と立ち上がったのが、臨海セミナーの講師陣です。

徹底したリサーチから生まれた、独自の特色検査テキスト

--そうして完成したのが、オリジナル教材『Refine』をはじめとする合計1,000ページを超える教材なのですね。どのように作っているのでしょうか。

飯沼氏:「特色検査のテキストを作れるのは長澤先生しかいない」と白羽の矢を立てました。長澤先生だけでは手が足りなかったので、初年度は知識とリサーチ力のある当塾の卒業生に声をかけ、東大をはじめとした難関大に通う学生と6~7名ほどのプロジェクトチームをつくりました。当塾は生徒と講師のつながりが強く、その強みが生かされました。

長澤氏:共通テスト問題や大学入試問題、中高一貫校の入試問題、資格試験など、さまざまな試験問題をリサーチし、良問を探し出します。そこから特色検査の内容・形式に合わせて改題をしたり、必要に応じてオリジナル問題を作成して加えたりしています。私だけの観点で選ぶと偏りが出てしまうので、卒業生スタッフや教科の専門の講師など、いろいろな視点を取り入れるようにしています。作成した問題は「主に読み取った内容に基づいて答える問題」「読み取った内容をもとに作業して答える問題」「数理的関係をとらえて答える問題」の3タイプに分類して章立てしています。

問題の解答・解説の執筆も分担して行うほか、最近はAIも駆使しています。初年度の教材はプリント形式でしたが、2023年からは冊子化して今年で3年目になります。毎年、実際の入試が終わってから見直しを行い、問題の入れ替えなどの改訂を重ねながらブラッシュアップしています。

飯沼氏: 特色検査は、知識ではなく“思考力”を問う試験です。「これをやれば大丈夫」という決まった型がない分、どんな生徒にも伸びる可能性があります。だからこそ、上位校を目指す誰もが挑戦できる教材を作りたいと思っています。

英語や数学のように「見たことがある問題」は基本的に出ません。初めて見る問題に向き合うには心の安定が大切です。生徒たちは、中3生の9月以降から過去問や『Refine』を2周も3周も繰り返しますから、本番は「これだけの量を解いたから大丈夫」という自信をもって取り組めるのではないでしょうか。

--『Refine』からオリジナルの問題を1つご紹介いただけますか。

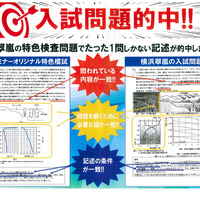

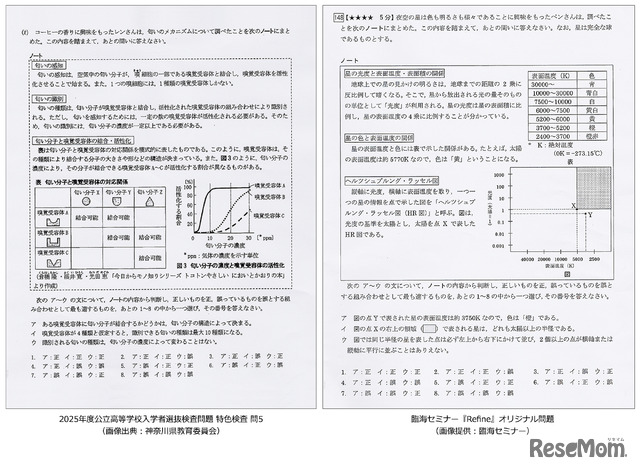

長澤氏:『Refine』に収録されている問題は、先述したとおりさまざまな観点で作成を行っています。ここでは、2025年の特色検査の問題に倣って作成した1問をご紹介します。

左が、2025年に実際に出題された匂い分子と嗅覚受容体についての問題です。「ノート」と書かれた囲みの中に、文字、表、グラフの情報が入っています。中学の教科書に嗅覚受容体は出てこないため受験生にとっては未知の内容ですが、落ち着いて文章を読み、表やグラフを読み取れば解答できるようになっています。3つの文の正誤をすべて正しく判断する必要があるため「残ったこれが正しいだろう」という消去法は使えません。

これと同じ形式で作成したのが、右の星の光度と表面温度・面積について問うオリジナル問題になります。題材は異なりますが、問題や選択肢の形式を過去問に寄せてあります。行う作業や取り組み方は同じなので、形式に慣れるだけでも、生徒たちは「見たことがある」と安心感をもてますから、なるべくそうした問題を提供できるよう、独自の教材開発に力を注いでいます。

飯沼氏:当塾の先生方の知見が集結したテキストですから、「これはうちにしか作れない」と思うほどの自信作ですし、実際に『Refine』に魅力を感じて入塾してくれる生徒もいます。

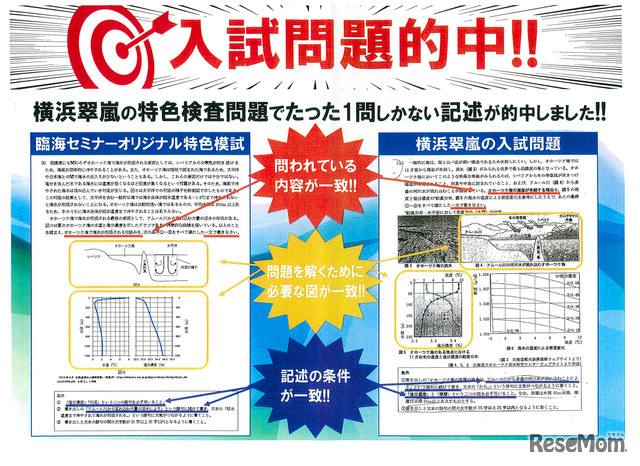

また、当塾では特色検査の模擬試験も独自に作成し、実施しています。模試には制限時間がありますし、出題する問題のバランスも考える必要がありますから、模試の作成はテキストの作成以上に大変ですが、中2生向けに年2回、中3生向けには年10回実施しています。12月の神奈川統一模試では、外部の生徒も特色検査模試を受験することができますので、現時点でどれくらいできるのか、ぜひ力を試してほしいと思います。

“解くべき問題”を選ぶ力が合否を分ける

--初めて見る問題に対して、どのようにすれば最大限の得点ができるか、授業では、その判断力をどのように育てていらっしゃるのでしょうか。

長澤氏:私たちが育てたいのは、自分で判断して動ける生徒です。入試の日に初めて見る問題に出会っても、誰も解き方を教えてくれません。そのときに自分なりに考えて動けることが大事です。時には「この問題は深追いせずに先に進もう」と、取り組まない判断も必要です。そのために、普段の授業から「こういうときは、こう取り組んだらいいよね」「一般的にはこういうアプローチがあるよ」といった考え方の引き出しを増やすようアドバイスしています。

飯沼氏:特色検査は「何を最初にやるか」を自分で決める力が問われます。横浜翠嵐の合格者でも平均点が60点を下回ります。すべてを解こうとせず、解くべき問題、解かなくて良い問題の取捨選択ができるようになると、ぐっと合格に近づくのです。だからこそ、テキストでの経験の積み重ねが生徒たちの大きな財産になると思います。

青木氏:どの問題に取り組むか。その判断基準は、生徒それぞれの得意・不得意によって異なります。ですから、模試でも授業でも必ず制限時間を設け、その中で自分の得点を最大化することを意識させています。また、講師が一方的に「こう解くのが理想」と教えてしまうと、思考の育成になりにくいので、「なぜそう思ったの?」と問いかけることを大切にしています。生徒が自分の考えに根拠をもち、解き方を選択できるように伴走している感じです。

横浜翠嵐ではグループワークが実施され、生徒同士で意見を交わす時間も大切にしています。『Refine』を一緒に解きながら、ああでもない、こうでもないと話し合う姿がよく見られます。お互いの考え方を共有することで、思考の幅が広がっていくのです。受験が近づく1月や2月になると、生徒たちは初めて見る問題に対する抵抗がなくなり、最初は思考停止していたような内容でも食らいつけるようになります。

--先生方が生徒さんと接する中で、生徒の成長を感じるのはどのようなときでしょうか。具体的なエピソードを教えてください。

飯沼氏:先日、新しい企画として「横浜翠嵐生トークライブ‼」を実施しました。横浜翠嵐1・2年生のESC難関高校受験科の卒業生たちが、塾生の中3生と直接、話をするという企画です。卒業生に協力を呼びかけたところ、70名もの翠嵐生が集まってくれました。当日、会場には約250名の中3生が「先輩の話を聞きたい」と集まり大盛況でした。

卒業生には細かく打ち合わせをすることもなく、「中3生にやる気を出させてあげてほしい」とだけお願いしていたのですが、企画の意図を理解して、後輩に向かって自分の経験をもとにどんどん話し始めるのです。「翠嵐はこんな雰囲気だよ」「こうやって勉強した方がいいよ」など、中3生のモチベーションを上げてくれました。生徒たちの成長を実感しましたし、将来活躍する姿も目に浮かび、胸が熱くなりました。

参加した中3生たちも感動して、「説明会等で翠嵐のことが分かった気がしてたけど、対面で翠嵐生と話して、より現実がわかった!」「翠嵐生はガリ勉じゃなく、むしろキラキラしていた!」「もっと翠嵐に行きたくなった。頑張る!!」と。

青木氏:入塾当初は、成績優秀な生徒でも、勉強は「やらされるもの」という受け身の姿勢が見られ、特に部活などで忙しい時期は、どうしても勉強の優先順位が下がりがちです。

しかし、受験生としての当事者意識が芽生えると、「この科目を伸ばしたい」「この単元を克服したい」「特色で点を取りたい」といった前向きな目標を自分からもつようになります。そして、自ら考えたうえで「先生、どうしたら良いですか」と主体的にアドバイスを求めてくれるようになったとき、特に成長を感じますね。こうした経験は、将来、社会に出て、“答えのない問い”に直面したときにも必ず生きてくると思います。

「絶対、横浜翠嵐に行きたい」本気の思いが、合格を引き寄せる

--中学1年生の段階で、どのくらいの学力があれば、横浜翠嵐に挑戦できるものなのでしょうか。

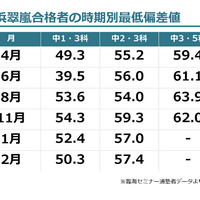

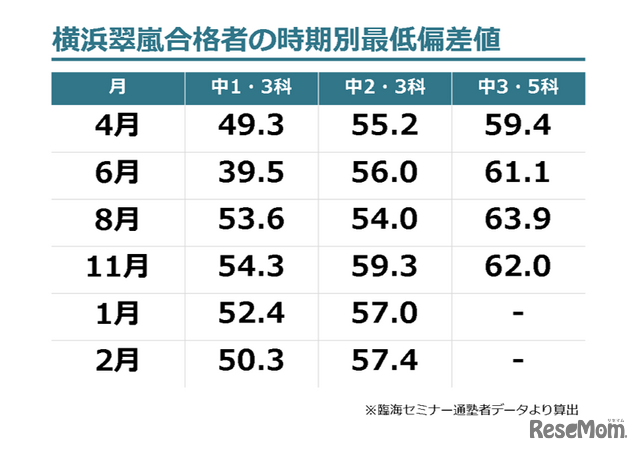

飯沼氏:こちらの表は、当塾から横浜翠嵐に合格した生徒の、過去の偏差値を例示しています。

中1生の6月の時点で3教科の偏差値が39.5だった生徒も、2年後には横浜翠嵐に合格を果たしています。これは顕著な例ではありますが、中1生の段階で可能性を諦める必要はないと言えます。

何よりも大事なのは、親子ともに「絶対に横浜翠嵐に合格したい」という気持ちがあるかどうかです。生徒たちにアンケートを取ると、「絶対に横浜翠嵐に行きたい」と100%の意思を示した生徒と、第一志望ではあるけれど「もしダメだったら◯◯高校でもいい」と回答する生徒、そして「他の高校が第一志望」という生徒の、大きく3つのグループに分かれます。この中で、中3生の7月から12月にかけてもっとも伸びるのは「絶対に行きたい」と書いた生徒たちなのです。どの偏差値帯においても「絶対に行きたい」と書いたグループがもっとも伸びています。「どうせ無理」と思っていると、無意識に自分にブレーキをかけてしまう。一方で「今は全然ダメでも、絶対に行きたい!」と本気で言える、目標への本気度の差は、結果に明確に表れます。

--最後に、横浜翠嵐を目指したいと考えている生徒、トップ校受験をサポートしたいと感じている保護者にメッセージをお願いいたします。

長澤氏:特色検査は「目の前の問題をどう解決するか」が問われます。答えのない問いにあふれる社会で生きていくうえで、特色検査はその入門編です。トップ校合格はゴールではなく通過点ですので、大人になってからの訓練の場と捉えていただくと良いと思います。

青木氏:近年の横浜翠嵐は全国的にも注目され、雲の上のように感じる保護者の方もいらっしゃると思いますが、どうか保護者の方がお子様の上限を決めないでください。本人の「合格したい」という強い気持ちがあれば、「あと5分」「あと10分」という頑張りが効き、その蓄積が合格につながるはずですので、ぜひ応援してあげていただきたいです。

飯沼氏:2025年度入試において横浜翠嵐の合格者の通塾開始年齢を調査すると、合格率がもっとも高かったのは小3生から通っていた層でした。トップ校合格のためには、お子様が早い段階から、良い教材と正しいカリキュラムで学習習慣を身に付けられるようサポートしてあげていただきたいですね。また、繰り返しになりますが、ぜひ高みを目指してください。「成績が上がったら翠嵐に挑戦する」ではなく、「翠嵐に行きたいから成績を上げる」という考え方の方が、合格に近づきます。ぜひ、お子様の可能性を信じて、前向きに支えてあげてほしいと思います。

3人の先生方のお話からは、『Refine』に込められた講師陣の情熱と、「答えのない問い」に挑む生徒たちと向き合い、その成長を間近で感じる喜びが伝わってきた。難解な特色検査ではあるが、こうした先生方と本気で取り組んだ日々は、生徒の皆さんにとって確かな力となるはずだ。

臨海セミナーの特色検査対策臨海セミナー「神奈川県統一模試」(無料)中2・中3生対象「横浜翠嵐プロジェクト特別講座」(無料)11/23(日)・3/14(土)