1981年に数学専門塾として創立され、難関大学への圧倒的な合格実績を誇る学習塾、SEG(科学的教育グループ)。進学校生徒御用達の「理系に強い塾」として絶大な支持を得ており、2025年度も東大、京大、医学部など最難関の大学へ多数の合格者を輩出している。

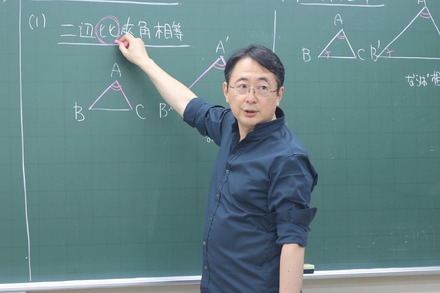

授業は楽しい。宿題は少ない。ところが結果は着実に付いてくる。この魔法のような学習法が、どうやって最難関の大学への合格、さらにその先の学びへとつながるのか。数学講師の佐藤太郎氏に話を聞いた。

佐藤太郎氏プロフィール:SEG数学科総主任。東京大学理学部数学科卒。朝日小学生新聞にて「新・数学の世界をのぞいてみよう!」を連載中。

数学が得意になる生徒が「最初にやっていること」

--数学を苦手または嫌いだと感じている人は少なくないと思います。そのように感じてしまう要因はどこにあると思いますか。

数学が得意な生徒というのは、基本となる概念や原理、つまり公式のもととなる意味や考え方を最初に正しく理解し、そこから自分で手を動かして解いていきます。一方、数学を苦手だと感じる生徒は、そうした本質的な理解がないまま進もうとするので、最後は公式や解法の暗記に頼らざるを得なくなる。

中学・高校の数学は、「公式を覚え、大量の演習で解法に習熟する」という学習法である程度乗り切れてしまうのですが、暗記できる量にも限界がありますからすぐに行き詰まります。それでは数学の勉強は面白くないし、嫌にもなりますよね。

--今日、見学させていただいた中1のクラスでは、多くの生徒が「SEGの授業は学校の授業とは違う」と話していました。どう違うのでしょうか。

学校や教える先生によって授業のスタイルが違うので一概に言えることではないですが、あえて言うなら、SEGでは「学校でやるべき授業を行っている」と思っています。この点は、学校を補完する他塾とのいちばんの違いかもしれません。

我々はひとつひとつの概念を、教室の生徒全員が正しく理解できるよう導くのが本来の授業だと考えています。

ですから各単元に入る際、たとえば図形の証明の授業では、まず、もはや証明できない誰もが認めたルール、いわゆる公理からスタートします。多くの生徒にとっては、数学の教科書に書かれていることはどれも似たようなものにしか見えないので、「なんでこれは説明しなくて良いの?」「なんでこっちは説明しなきゃいけないの?」と混乱しがちです。だからこそ、しっかりと順を追って説明していくことが大事なのです。そこをしつこいくらい丁寧にやると、公式や定理を無理に丸暗記するのではなく、きちんとルールに基づいて説明できる力が付きます。

生徒の「わからない」をなくす、3時間授業の独自構成

--今日の授業は相似がテーマでしたが、相似拡大とは何か、どんな性質が成立するか、相似の定義から相似条件の定理まで、とても丁寧にステップを踏んで進められていました。定理の証明では、「これって本当に成り立つの?」「どんな条件ならOK?」など、先生と生徒が問答するようすが印象的でした。

今日扱った内容も、多くの学校や塾ではもっとコンパクトに説明して、すぐに問題演習に入るという進め方をしているのかもしれません。しかしSEGでは、導入となる基本的な部分こそ、生徒自ら試行錯誤しながら手を動かし、考えることに時間をかけます。もととなる意味や考え方を深く正しく理解できると、未知の問題に出会ったときにもその知識を「ここで使えるかもしれない」と生徒自身が気付けるようになるからです。

途中から入塾する生徒の中には、最初はまったく手が動かず、「わからない」と行き詰まるタイプが少なくないのですが、これは基本を深く正しく理解し、自分でその知識を使って考えてみるという経験をしてこなかったからです。それでも大抵の場合、SEGで半年も経てば自ら手を動かし、主体的に考える力が身に付いてきます。「とりあえず手を動かして実験してみよう」とチャレンジしているうちに、問題のアプローチが頭に浮かぶようになる。卒業生に会うと、「SEGの数学の授業は一見遠回りしているように感じられたけれど、実は最短経路だった」と言ってくれることが多いですね。

--授業はどのような構成になっていますか。

授業は3時間です。はじめにその日に学ぶ概念を理解させてから生徒自身に考えさせるという構成です。最初の1時間は「そもそも何をやっているのか」「今日の知識をどういう目的で使うのか」、生徒たちと対話を交えながら丁寧に解説します。

必要なことを伝えたら、残りの2時間は教えた基本をもとに、「ここからは自分でできるはず。やってごらん」と生徒に任せる時間です。自分で手を動かし、演習問題に取り組んでもらいます。演習中は講師が生徒のようすを見て回るので、手が止まっている生徒がいれば声をかけ、アドバイスやヒントを与えます。「集団授業なのに個別指導のような雰囲気もある」と言われることもあるのは、講師がひとりひとりの手の動きを見ているからです。ですからSEGの授業では、ボーッとしたり寝たりする暇はありません(笑)。

大事なのは、理解した基本知識をどう使うか、その使い方を学ぶことです。「ここはさっきやったことを使えるでしょ」と声をかけると、生徒の頭の中で知識がつながり、「もうちょっと自分で解けるはず」と手が動く。

このような勉強の仕方をしていれば、万が一定理や公式を忘れても、その場で思い出したり作れたりするようになり、暗記頼りの勉強から解放されるのです。

大量演習で解法を叩き込む学習は本当に効率的?

--生徒さんたちはよく手を動かし、見学している私も一緒になって取り組んでいたら、3時間があっという間でした。

すぐに解けなくても方針を立てたり、条件を整理してみたり、あきらめずに手を動かしていると、ほんのちょっとしたことでも「そうか!」と思える瞬間がある。自分で気付いてできたという成功体験は学習へのモチベーションになります。SEGの授業は、生徒が主体的に学びに向かえる環境を作っている自負はあります。

--宿題は多いのでしょうか。

その日の授業内容の復習を兼ねた宿題を出しますが、学校生活と両立し、好きなことにも打ち込めるよう、1時間程度で終えられる量にしています。もちろん、それだけでは物足りない上級者向けには、1時間でも2時間でも考えたくなるチャレンジ問題を用意しています。今日は中1のクラスですが、チャレンジ問題の中にはかつて東大入試に出題された問題も入れています。

宿題も覚えることも少ないし、SEGはどちらかというとコスパが良い塾ですね(笑)。

--膨大な課題をこなし、パターン演習を繰り返さなくても、なぜ難関大入試を突破できるようになるのか。そんな魔法のようなことが本当にあるのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。宿題も少なく、楽しい授業の中で、生徒はどのように難しい入試問題が解ける力を身に付けていくのでしょうか。

生徒たちは「授業中は正直面倒だと感じることもあるけれど、手を動かして証明を書いているうちに考え方が整理されていく」と言います。先に述べたとおり、必要な知識を深く正しく理解すれば、そこを起点に自分で考え、手を動かしていくことができる。こうして自分の力で解決する経験が、難問や未知の問題に対処する力につながっていくのです。

宿題が少なくても力が付く理由のひとつに、授業時間が長いこともあります。家で勉強する代わりに、ここでやっている。ですから、SEGの宿題は演習というよりも、「忘れないための復習」という位置づけです。ただし、宿題で出す課題は「答えさえ合えば良い」ではなく、その日学んだ知識をいかに使うかという点を意識して厳選しています。

授業でインプットした後、宿題で大量の類似問題を解くことで生徒に理解させるというスタイルの塾もありますが、その点SEGは授業内で完結していると言えます。

--授業の際に先生がこだわっていること、気を付けていることがあれば教えてください。

教え込まないことと、自分で考えさせることです。基本部分については正しく理解できるまで教えますが、最後は自力で解決して終わってほしい。ただし、そのための説明の仕方やヒントの出し方は難しいのです。答えまで教えてしまうと自分で考えることにならないですし、だからと言って放っておいてもできるようにはなりません。クラスの構成、学ぶ内容、生徒からの反応などを考慮し、ひとりひとりのノートを見て歩き、理解度や進捗をチェックしながら、答えがすぐわかるわけではないギリギリのところにヒントを出す。このさじ加減が毎回同じではないので、講師の力量が問われるところです。

難関大入試の数学で求められる力とは

--今、難関大学の入試数学ではどのような力が求められていますか。SEGの授業では、その力をどのように伸ばしていくのですか。

東大・京大レベルだと昔も今も大きな変化はありません。最難関と言われる大学の入試では、解法を覚えて素早く解く力ではなく、自分の頭で考えようと立ち向かっていく力、その過程をしっかりと相手に伝える力が求められます。

1981年に開校して以来、SEGはまさにその力を育てることを一貫して目指し続けています。繰り返しになりますが、そのためには生徒自ら手を動かし、「この知識はここで使えるんじゃないか」「あれとこれを組み合わせればうまくいくのでは」といった試行錯誤を通じて解決していくという経験の積み重ねが必要です。

いきなり東大・京大レベルの難しい問題を、あきらめずに何時間も取り組んだからといって解けるようになるわけではありません。だからこそSEGの授業では、必ず易しいことから始めるのです。基本となる知識を理解し、易しい問題で手が動けば、少しずつ難易度が上がっても先に進んでいける。こうしたスモールステップを確実に踏み進めていくことが、難関大の入試問題を解ける力につながっていくのだと思います。

なぜSEGの授業は「楽しい」のか

--数学が得意でも苦手でも、SEGの授業は「楽しい」と聞きます。なぜ「楽しい」と感じられるのでしょうか。

「自分の力で解決する喜び」を体験するからだと思いますね。数学を楽しむことは、考えることを楽しむことです。今解けない問題も、解き方そのものを教わるのではなく、大事な知識や考え方をしっかり理解することで、いつの間にか見える景色が変わる。自分の力で解けるようになれば、どんな人でも楽しくなるはずです。

--今日の授業に参加していた生徒さんたちからも、SEGの授業は「脳が喜ぶ」「頭が楽しい」「新しい解き方や見方が見つかると、こんな方法があったんだと驚いてワクワクする」といった声があがっていました。

一生懸命考え、道具を組み合わせて、応用できることが増えていくのは嬉しいし、楽しいですよね。毎回の授業でそうした経験を積み重ねていきますが、こうした経験からは数学に限らず、将来にわたってさまざまな場面で、知識の組み合わせと解決を意識的に行えるようになると思います。SEGの授業では、大学入学後の長い人生に生かせる力の土台作りを目指しているとも言えます。

--SEGで数学を学ぶことで、生徒さんたちにはどんな成長を期待しますか。また、お子さまにより良い学習環境を与えたいと考えている保護者の方に向けてメッセージをお願いします。

生徒には未知の状況でも恐れずに立ち向かえる人、自分なりの解決策を考えることができる人になってほしいと思っています。

保護者の方は、お子さまの学習環境にはたくさんの選択肢があって悩まれるかもしれませんが、我々のやり方だけが正解ではありません。いちばん間近で見ていらっしゃるのは保護者の方ですから、どれがお子さまにベストな環境か一緒に考えてあげてください。何よりも本人が通いたいと思うことが重要ですので、SEGの授業も、まずは春期講習で体験してもらえればと思います。ぜひ1度、授業に参加してみてください。

--ありがとうございました。

数学という教科は苦手意識をもたれがちだが、SEGの授業を見学し、もととなる考え方や意味をここまで丁寧に教わり、深く正しく理解できれば、見える世界が変わってくると感じた。AIやビッグデータを活用した社会課題の解決が進んでいく今後、その基盤である数学に精通した人材の価値はますます高まっていくだろう。数学を学ぶ喜び、わかる・できる楽しさを知ることは大きな強みとなり、豊かな未来につながっていくはずだ。

心に広がる数学の世界を!

科学的教育グループSEG