「難関大学に合格するためには、膨大な演習を繰り返し、知識を叩き込まなければならない」…そんな保護者世代の常識を真っ向から覆す塾がある。

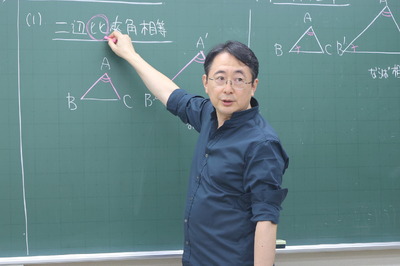

それは、1981年に数学専門塾として創立されて以来、中高一貫校生を中心に支持を集め、難関大合格者を輩出し続けるSEG(科学的教育グループ)だ。彼らが本質から学ぶ理数教育と並んで注力するのが、「多読」と「実践」を軸に、日本人講師と外国人講師がタッグを組む独自の英語教育だ。

中1から入塾して半年ほど経てば、中1から初めて英語を学ぶ生徒でも1冊300語の洋書を週10冊、小学校ですでに英語を学んでいた生徒なら1冊2,000語の洋書を週10冊は読みこなす。SEGで英語を学び続けると、ネイティブさながらの発音はもちろん、英語を英語のまま理解できる力が自然と身に付くという。多くの生徒が「SEGの英語は学校より楽しい」と断言するほどの熱狂はどこから生まれるのか。楽しく伸ばす「SEG流」英語指導の秘密を、代表の古川昭夫氏に聞いた。

古川昭夫氏プロフィール:SEG代表、数学科/英語多読科総括責任者。算数オリンピック大会副委員長、SSS英語多読研究会理事長、Z会数学科顧問、Y-SAPIX数学科顧問を務める。著書に『英語多読法』(小学館)、『英語多読入門』(コスモピア)など。2025年国際多読学会からMilne Innovation Award を受賞。東京大学理学部数学科卒、東京都立大学大学院博士課程単位取得、同修士課程修了。

洋書58万冊!読めば読むほどやめられなくなる「英語多読」とは

--SEGの英語では「多読」というユニークな授業が行われ、高い評価を得ています。親世代の「文法・構文・単語の暗記」中心の学習と比べて、「多読」とはどのような学び方なのでしょうか。

SEGはもともと数学の専門塾としてスタートしましたが、保護者や生徒からの要望で、英語の授業も提供するようになりました。数学が得意、理系科目が好きという子供の中には、暗記が苦手というタイプも少なくありません。そこで、「暗記に頼らず効率良く、しかも楽しく学べる方法を」と考えて開発したのが、多読を中心とした独自の英語プログラムです。

英語学習に多読が有効だということは、実は夏目漱石が明治時代に指摘した文章が残されています。ただ、当時は日本で入手できる英語の本が難解なものばかりで、多読は上級者のための学習法でした。

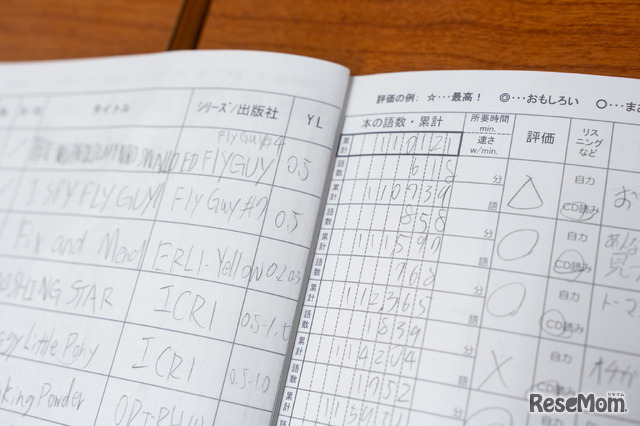

しかし今は、保護者の方々が子供だったころとは状況がまったく異なり、世界中のあらゆるレベルの英語の本を手軽に入手できます。SEGでは58万冊以上の蔵書を備え、生徒が無理なく多読を進められる環境を整えています。すべての本には難易度と単語数を記載し、生徒たちには「6年間で100万語を目指そう」と、読んだ本の単語数を「読書記録手帳」に記録してもらっています。多くの生徒がここを卒業するまでに、200万語以上に到達します。

多読の良さは「面白いこと」、そして「人生を豊かにしてくれること」です。多読学習は、読めば読むほど面白く、やめられなくなります。皆が同じ本を読むのではなく、恋愛、ミステリー、サスペンス、歴史など、自分が好きなジャンルの本を読めることも、SEGの英語多読の良さです。

絵本から始まり、ネイティブの中高生が読む本へ

--SEGの英語には、どのようなタイプの生徒が多いですか。また、何をきっかけに入塾することが多いのでしょうか。

当塾は9割が中高一貫校の生徒です。ですから、「小学生のころは中学受験対策で忙しく、英語を勉強する時間がなかった」というケースがほとんどです。近年は早期教育で英語を学ぶお子さんも増えていますが、中1の時点で英語力がゼロでも、まったく問題はありません。

また、もともと数学専門塾としてスタートした経緯もあり、理系科目が得意な生徒も多いです。前述のとおり、多読は暗記が苦手でも成果が出る勉強法ですので、その点も心配はいりません。

入塾のきっかけとしては、保護者が我々の理念と指導法に深く共感し、お子さまに勧めてくださることが多いですね。保護者ご自身が、「仕事で英語を使う機会があっても、学校教育や従来型の受験勉強では足りない」と痛感していらっしゃる方が多いと感じます。

--英語の本を英語のまま読むというのはかなりハードルが高いように思えるのですが、SEGの多読ではどのような過程を経て読めるようになっていくのでしょうか。

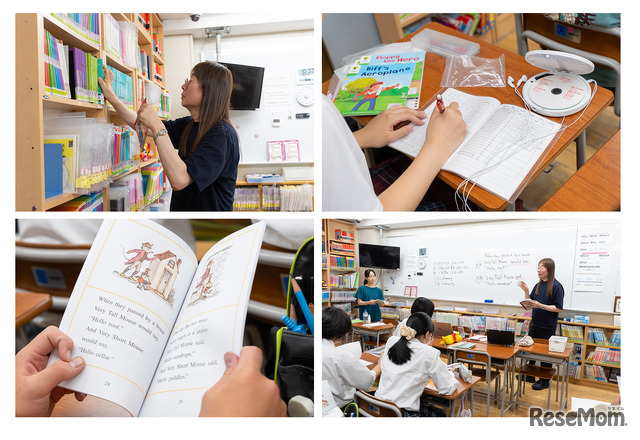

最初は語数の少ない絵本から読み始めます。どの本を読むべきか、その選択が非常に難しいのですが、SEGでは講師が生徒の興味・関心や好きなジャンル、レベルに合わせて提案しながら、生徒本人が読みたい本を選んでいくシステムになっています。これまであまり本を読まなかった生徒が、英語の多読を通じて読書の楽しさに目覚めるケースもあります。

生徒の反応を見ながら少しずつレベルを上げていくので、自然に語数が増え、難易度の高い本が読めるようになっていきます。進度には個人差があるものの、コツコツと続けていくと、中3から高1ぐらいで臨界点を超え、ネイティブの同世代が読むような小説を楽しめるところまで英語力が伸びます。ちょうどこのころに、学校の成績や模試の結果が一気に上がることが多いですね。ですから、大学受験の対策としては、高3の1年間で十分間に合うくらいの盤石な英語力が多読を通じて身に付き、その成果が当塾の大学合格実績に表れていると思っています。

「多読」と「実践」を軸にした授業の構成

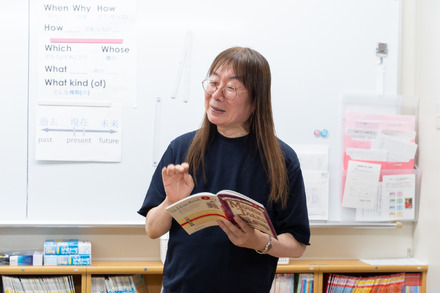

--授業は日本人講師による「多読パート」と、外国人講師による「会話パート」で構成されています(高2まで)。まず多読パートの授業はどのように展開されるのでしょうか。

たとえば中1の2学期であれば、多読パート80分の基本構成は次のような流れです。

SEG「英語」多読パート基本構成(中1)の例

・英作文5分

・課題図書の多読(3冊×3回)30分

・課題図書ワークシート5分

・個別多読30分

・一斉読み10分

中1なので、課題図書は英国の小学生が使う国語教材「Oxford Reading Tree」など簡単なものです。CDでネイティブの音声を聞きながら、リスニングとシャドーイング*をしてもらいます。それぞれ何語の本で、3回読むと何語読んだことになるのかも伝え、生徒たちは「読書記録手帳」に記入します。*シャドーイング:英語を聞きながら、すぐ後を追って復唱する

その後、課題図書に準じたオリジナルのワークシートで、基本的な文法や表現を確認します。

個別多読は、それぞれの興味・関心、好きなジャンルやレベルに応じて、講師がいくつかピックアップした本の中から本人に選んでもらい、各自のペースでどんどん読み進めていきます。

最後の一斉読みでは、音読と表現の確認もします。たとえば、最近の中1の授業では、『I can read!』シリーズの『Mouse Tales』を取り上げました。「Very Tall Mouse would say…」「Very Tall Mouse said…」という表現が出てきますので、「would sayとsaidの違いは何だろう?」と問いかけ、絵を参照しながらみんなで考えました。

助動詞 would は「よく~したものだった」という過去の習慣や反復を表すのですが、これは中1の教科書には出てきません。SEGでは、文法を教科書どおり順番に積み上げるのではなく、本のストーリーを通して自然に身に付けます。

中2以上になると、多読の進度や興味に差が出てきますので、課題図書はなくなり、個別多読の時間が60分程度となります。国内外から英語の先生が見学に来られることがありますが、皆さん、蔵書の多さと生徒たちが何十分も英語で読書している光景に驚かれます。

英語の授業が楽しくなる秘密とは

--会話パートでは「TPRS」メソッドという教授法を使っているそうですが、これはどのような授業スタイルなのでしょうか。

TPRS(Teaching Proficiency through Reading and Storytelling)は、アメリカ・カリフォルニアの高校教師が「アメリカ人がスペイン語を学ぶ手法」として開発したメソッドですが、日本人が英語を学ぶ際にも非常に効果的だと感じています。TPRSを取り入れた中1クラスでは、下記のような流れで進めています。

SEG「英語」会話パート基本構成(中1)の例

・グリーティング

・クイズ

・ホームワークのチェックタイム

・ペアワーク(文法の定着)

・ストーリーテリング(創作)

・リスニングクイズ(授業の総まとめ)

授業の最初のグリーティングでは、講師が生徒ひとりひとりに英語で呼びかけ、発話する機会を与えます。講師が「How are you today?」と問いかけると、生徒の答えが「I’m sleepy.」なら、「What time did you wake up?」というふうに、自然な会話が続きます。

文法や表現の定着のために、クイズも取り入れています。たとえば、最上級の練習をする日は、「What is the tallest building in the world?」「What is the largest country in Africa?」などのクイズにペアを組んでチャレンジしてもらいます。クイズの時間はすごく盛り上がりますね。

ペアワークは、「talk(話す)」「write(書く)」「check(確認する)」のステップで行います。英語はコミュニケーションツールですから、黙ってワークブックに向かったり、すぐに答えを確認したりするのではなく、まずは話すことを促しています。

「TPRS」は、オリジナルのキャラクターとストーリーを創作する対話型のストーリーテリングです。中1のあるクラスでは、乾電池型のブタのキャラクター「Battery Super Pig Man(BSP)」を対話から作り上げ、BSPは「何を食べるのか」「どこに住んでいるのか」とストーリーを膨らませていきます。自分たちで作ったストーリーの表現を通じて英文法を学ぶので、記憶に残りやすいですし、楽しいですよね。

会話パートの授業中は、講師はオールイングリッシュですが、余計なプレッシャーをかけたくないので、英語オンリーを強制することはしていません。それでも、こうして楽しく段階を踏んで学んでいくと、高校ではディスカッションができるレベルまで発展します。

大量のインプットで「使える英語」へ

--英語をゼロから伸ばしたいと思っているお子さん、保護者の皆さんにメッセージをお願いします。

英語学習の初期には多少の暗記は避けられませんが、暗記だけでは面白くありません。もっと自由に、もっと楽しく英語を学びたいという方には、「多読」は最適の学習法です。難しいことをする必要はないのです。やさしい絵本から始めれば十分。地方在住でSEGに通えない方も、今はオンラインで多読学習できるシステムがありますから、ぜひ英語の本を読んで楽しんでください。楽しみながら、英語にたくさん触れる。そうしてインプットした英語は、単なる「知識」ではなく「使える力」へと変わっていくはずです。

--ありがとうございました。

親世代には英語を学ぶことを一種の訓練だと捉えてきた人が多いのではないだろうか。3時間の授業中、楽しそうに本を読んだり、英語で盛り上がったりしている生徒さんたちの姿はとても新鮮だった。取材を通じて、英語は人生を楽しむためのツールであることを思い出し、久しぶりに英語の本を開きたくなった。

多読・多聴で生きた英語を!

科学的教育グループSEG