弘前大学、京都大学、大正製薬の共同研究チームは、大規模健康調査のデータを解析し、インフルエンザにかかりやすい人の体質や生活習慣には5つの傾向があることを解明したと国際科学論文誌で2025年8月に発表した。複数の要因が重なると発症リスクが約3.6倍になることも明らかになった。個人の特徴に合わせた対策が期待される。

2024年度から2025年度にかけてのシーズンは、例年より早い時期からインフルエンザの流行が拡大しており、感染者数も増加している。厚生労働省によると、おもな流行株は「A香港型(H3/N2)」で、全国の約半数を占めている。この型は重症化しやすく、ワクチンの効果が得にくい傾向があるといわれている。医療機関への負担が増大し、2023年度から2024年度にかけてのシーズンと同様に、都市部を中心に抗インフルエンザ薬などの供給不足が懸念される。

こうした中、弘前大学・京都大学・大正製薬の共同研究チームは、個人の体質や生活習慣とインフルエンザ発症リスクとの関係を解析した。同研究チームは、弘前大学大学院医学研究科附属健康・医療データサイエンス研究センターの玉田嘉紀教授、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻ビッグデータ医科学分野の奥野恭史教授を研究代表者とする。研究成果は、2025年8月に国際的な科学論文誌「Scientific Reports」に掲載された。

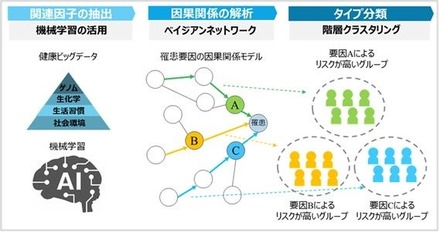

研究では、弘前大学COI-NEXT拠点が青森県弘前市で実施している大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」のデータを活用した。IHPPは、弘前大学が20歳以上の住民約1,000人を対象に毎年実施している地域健康調査で、血液検査や生活習慣など3,000項目以上の健康データを収集している。今回の研究では、AIを活用してインフルエンザにかかりやすい要因165項目を抽出し、要因間の関係性を詳細に分析した。

分析には、膨大なデータの中から「何が原因で、何が結果なのか」という因果関係を推定できるベイジアンネットワーク解析を用いた。これにより、インフルエンザ発症に関わる複雑な因果関係と個人差を初めて可視化した。同研究は、100項目以上の健康データの関係性を同時に解析することで、インフルエンザ発症に関わる複雑な因果関係と個人差を初めて可視化した。今後は個人の体質や生活習慣に合わせた「オーダーメイド型の感染症対策」につながると考えられている。また、この解析手法はインフルエンザ以外の感染症や生活習慣病対策への応用も期待される。

解析の結果、インフルエンザにかかりやすい人の傾向として、大きく次の5つのタイプが見いだされた。

「インフルエンザにかかりやすい」タイプ

血糖が高め

血糖関連項目(グリコアルブミン、ペントシジン)が高め。血糖が高い状態が続くと、免疫細胞の働きが鈍くなりウイルスへの抵抗力が弱まる。肺炎の既往あり

過去に肺炎を経験したことがある。もともと感染症に対して、抵抗力が弱いと考えられる。多忙・睡眠不足

仕事や生活が忙しく、睡眠が不足している。睡眠時間が短いと、かぜの罹患頻度が高まるという報告がある。栄養不良

食事のバランスが偏り野菜の摂取が少ない。アレルギーあり

アレルギー検査値(雑草やスギ)が高く、アレルギー性鼻炎などのアレルギー体質である。慢性的な炎症や鼻づまりが呼吸器のバリア機能を弱め、ウイルス感染のきっかけになりやすいと考えられる。

これまでも単独の要因は知られていたが、同研究では、複数の要因がどのように影響し合って発症につながるのかをネットワーク構造として可視化した点が大きな成果だ。「肺炎の既往がある」「血糖が高め」「睡眠の質が良くない」といった複数の特徴をもつグループでは、それ以外のグループと比べてインフルエンザの発症リスクが約3.6倍であった。

研究結果を踏まえ、感染症に詳しい内科医・血液専門医で立川パークスクリニック院長の久住英二氏に、具体的な予防対策について聞いた。

医師による対策解説

血糖が高め

血糖値が高い状態が続くと免疫力が落ちるため、血糖を急に上げない食べ方を意識することが大切だ。主食は雑穀米や玄米を選び、食事は「野菜→たんぱく質→炭水化物」の順に。間食や甘い飲物は控え、1日15~30分のウォーキングなど軽い運動を習慣にすると効果的だ。血糖値が高いと診断された場合は、医師の指導のもとで治療を行う必要がある。肺炎の既往あり

呼吸器が弱い人は、肺や気道の粘膜を守ることが重要だ。部屋の湿度を40~60%に保ち、手洗いを徹底する。鼻呼吸を意識し、粘膜の健康を支えるβ-カロテン(にんじん・ほうれん草)やビタミンA・Cを摂取し、こまめな水分補給も忘れないようにする。多忙・睡眠不足

睡眠不足は感染リスクを高めるため、質の良い睡眠が重要だ。肝機能を支えるタウリン(タコ・イカなど)や、成長ホルモン分泌を助けるグリシン(魚や肉の皮部分など)の摂取が勧められる。就寝1時間前にはスマートフォンやPCをオフにし、リラックスできる環境を整える。起床時間を一定にし、短い睡眠は昼の15分仮眠で補うと良い。栄養不良

栄養バランスの乱れは免疫細胞を弱らせる。毎食、主食・主菜・副菜をそろえ、5色の野菜・果物を意識する。特にキャベツや柿など抗酸化作用の高い食材や、魚・卵・大豆など良質なたんぱく質を毎食取り入れ、朝食を抜かない食習慣が大切だ。アレルギーあり

アレルギー体質の人は、青魚に豊富なEPA・DHAを週2~3回取り入れ、果物や緑茶で抗酸化力を補う。油や加工食品の摂りすぎは避け、鼻づまりがある場合は温湿布や入浴で血流を促進する。薬の使用は医師の指示に従うこと。

セルフメディケーションの重要性

感染拡大時には、医療機関の混雑も予想される。症状が軽い場合は、自分で対応する「セルフメディケーション」も選択肢の1つだ。家庭では市販の解熱鎮痛薬や総合感冒薬、国が承認した抗原検査キットなどを備えておくと良い。かぜのような症状が出たら、まず抗原検査キットで確認し、インフルエンザや新型コロナでなければ市販薬でようすを見ることも可能だ。

インフルエンザ陽性の場合は、かかりつけ医やオンライン診療の活用が望ましいが、症状が軽ければ自然回復を待つ選択もあるという。発症時は、十分な水分補給と休養を心がける。ただし、自力でトイレに行けない、水分が摂れないなどの場合は、すぐに医療機関を受診する必要がある。また、インフルエンザ検査が陰性でも症状が悪化する場合や、5日以上発熱が続く場合は、必ず医師の診察を受けること。ひとりひとりがセルフケアと正しい判断力を高めることが、医療資源を適切に活用することにもつながる。