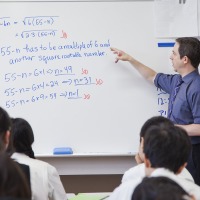

中1から週12時間の英語漬け、広尾学園に聞くインターナショナルコース最新事情

中学生から英語漬けの環境は、生徒たちにどのような効果をもたらしているのだろうか。インターナショナルコースのマネジメントを手掛ける植松久恵氏に、インターナショナルコースにおける授業の特徴や入試方法、卒業生の進路について聞いた。

教育・受験

中学生

advertisement

--中学1年生から英語でアナウンスされて、生徒は理解できるのでしょうか。

最初はよくわからないこともあるでしょうね。そこで、AGとSGの生徒は隣同士で座るようにしており、AGの生徒がSGの生徒にアナウンス内容を訳す時間を設けることで、最初は英語をよくわかっていない生徒の理解を促すようにしています。たとえば、「30 seconds」と先生が発言すると、それは30秒間でAGの生徒が先生から今聞いた話を即座に日本語で要約する、という取組みです。

これは、人の話を聞く、要約するといった力もつきますし、人に対して自分の得意なものを提供できるようにしていこう、という狙いで、AGとSG、両方の生徒に効果があるものです。基本的に日本語は使わない方針ですが、困ったときはやはり日本語が出てしまうことがあります。その場合でも、教員は英語で質問の答えを返します。

SGの生徒は、休み時間などにAGの生徒と一緒に教員のところへ質問しに行き、通訳してもらうこともありますよ。でも、5・6月になると、もうAGのサポートなしでひとりで質問に来られるようになりますね。

--慣れるまでには時間がかかるように思えましたが、かなり吸収が早いのですね。

そうですね。おそらく週3時間行っている外国人教員による英語授業の中で、「どうやって伝えたらいいのか」といったことを自分でつかんでいくんだと思います。

休み時間も、英語も日本語も関係なく、思いついた言語で話していますよ(笑)。ただ、高学年になればなるほど共通言語は英語になっていき、英語で話す割合が増えていますね。SGの生徒も、だんだんと教員のアナウンスを英語でメモするようになっていきます。

実は、今年度よりSGの募集定員枠を、あえて35名に減らしました。大きな理由のひとつに、クラス全体を“英語の雰囲気”にしたかったということがあります。35人のSGに対して、それ以上のAGがいれば、全体的に英語の雰囲気になるのですが、逆にAGが少ないと、英語でサポートできる生徒が少なく、日本語メインになってしまいます。生徒たちが相互に高め合うほか、こういった入試概要の変更で、さらに、帰国子女の生徒の考え方や発言が、SGの生徒たちに良い影響を与えることを期待しています。

◆教育ICTも積極的に導入

--インターナショナルコースでは教育ICTの活用も盛んですね。中学1年生からMacBookを採用している理由は何ですか。

第一に、「使いやすかったから」ですね。9年前に導入しようとした際、世界各国で使われていたのがMacだったということもあります。教員も基本的にMacBookを使っています。

ツールとしては、インターナショナルコースでは「Moodle(ムードル)」を英語で利用しています。Google Classroomと似たような機能がありますが、連絡は基本的に直接話し、おもに課題の提出に活用しています。課題をMoodle経由で提出することで、剽窃チェッカーにもかけられ、コピー&ペーストの使用などを防いでいます。これは生徒にも告知しています。

それから、洋書は電子書籍の方が簡単に安く手に入れられるので、AGのクラスの生徒の多くはKindleを利用しています。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement