子どもの貧困、9割以上が「世代間連鎖多い」 神奈川県が実態調査

神奈川県は平成29年11月22日、「子どもの貧困に関する意識調査」の結果を公表した。貧困が世代を超えて連鎖することについて、子どもの支援や相談にかかわる職員の9割以上が「多い」と回答。世代間連鎖を断ち切るため、教育費の負担軽減などを求める声があった。

生活・健康

保護者

advertisement

調査は平成29年6月19日~7月31日、神奈川県内で子どもにかかわる支援や相談などに携わる職員約2,000人を対象に実施し、303人から回答を得た。対象者の職業は、スクールソーシャルワーカー、児童相談所の児童福祉司や児童相談員、福祉事務所生活保護担当職員など。

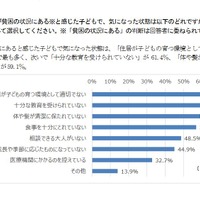

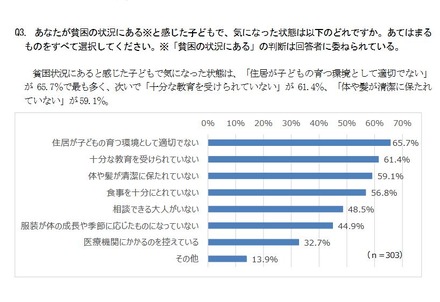

「貧困状況にあると感じた子どもで気になった状態」では、「住居が子どもの育つ環境として適切でない」が65.7%ともっとも多く、「十分な教育を受けられていない」61.4%、「体や髪が清潔に保たれていない」59.1%、「食事を十分にとれていない」56.8%と続いた。

貧困状況にある子どもが困難を抱えていることが多いと感じることは、「心身の発達に必要な生活習慣や食事の提供がされていない」が55.8%と最多、ついで「学習についていけない」49.5%があがった。

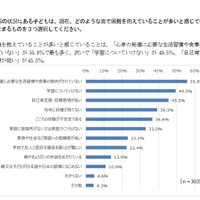

「貧困状況にある子どもが過去の経験で多いと感じていること」では、「学校の授業についていけない」(68.6%)と「ひきこもりや不登校など学校になじめない」(65.7%)が6割を超えた。

「貧困状況にある子どもの家庭や親が抱える困難」としては、「親自身が経済的困窮や複雑な家庭環境で育った」57.4%、「精神的に不安定な状態にある」56.4%、「再婚相手や同居するパートナーが何度か替わっている」43.6%などが多かった。

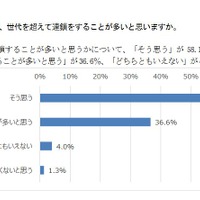

「子どもの貧困は世代を超えて連鎖することが多いと思うか」という問いに対しては、「そう思う」が58.1%、「ある程度連鎖することが多いと思う」が36.6%。合わせて9割以上が、貧困の世代間連鎖を認める結果となった。

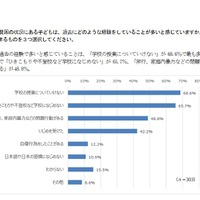

貧困状況にある子どもに対して拡充すべき支援は、「進学・就労への継続的な相談窓口や経済的支援」51.5%、「学校や家庭以外での学習支援」48.8%、「学校や家庭以外での食を伴う居場所の提供(子ども食堂など)」42.2%の順に多かった。

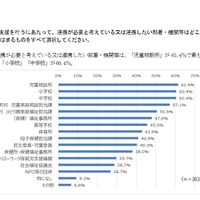

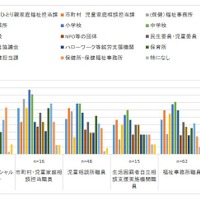

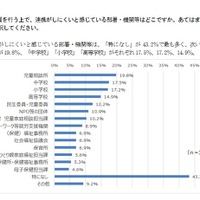

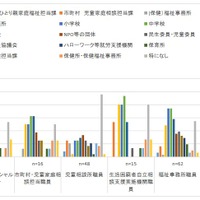

連携が必要と考えている、または連携したい部署・機関は、「児童相談所」が61.4%あったほか、「小学校」「中学校」との回答も60.4%に達した。一方、連携がしにくいと感じている割合も「小学校」17.2%、「中学校」17.5%、「高校」14.9%あった。

貧困の世代間連鎖を断ち切るための対策について、自由記入で尋ねた結果では、「教科書代などの費用も無償にする。塾の費用も援助が必要」「教育費の家庭負担軽減」「給付型奨学金を増やす」「食料品の現物支給や家事育児支援」など、さまざまな声が寄せられた。

advertisement

【注目の記事】

関連リンク

この記事の写真

/

advertisement