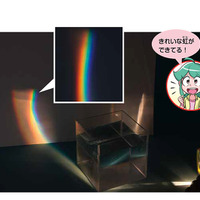

ここでは、身の回りにあるものを使って「虹を作る」実験方法をご紹介。自由研究テーマ選定の参考にしていただきたい。

自由研究:中学生向け 小学生向け

懐中電灯の光で虹をつくろう

テーマ【光の性質(3年生)】 観察

対象学年:3~6年生 むずかしさ:★★ 所要時間:1時間

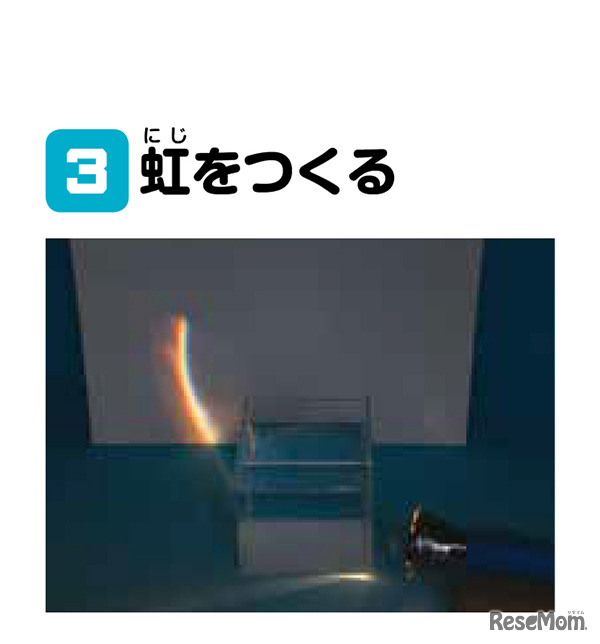

懐中電灯の光を、水の入った四角い容器にあてて、虹をつくってみよう。光を水の中にななめにあてるのがポイントだよ。

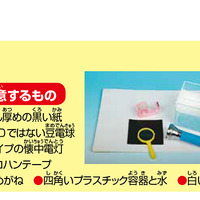

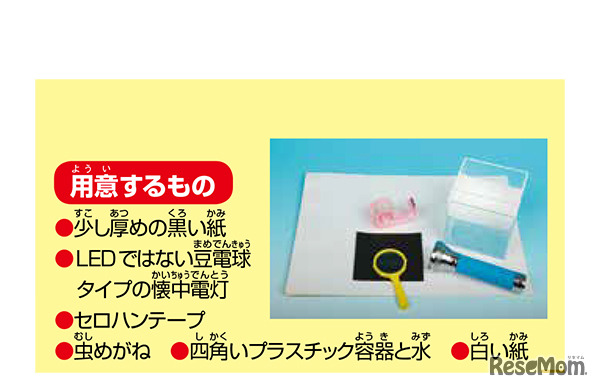

用意するもの

少し厚めの黒い紙 LEDではない豆電球タイプの懐中電灯 セロハンテープ 虫めがね 四角いプラスチック容器と水 白い紙

観察のやりかた

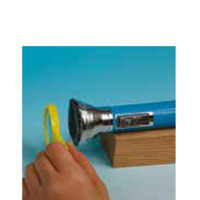

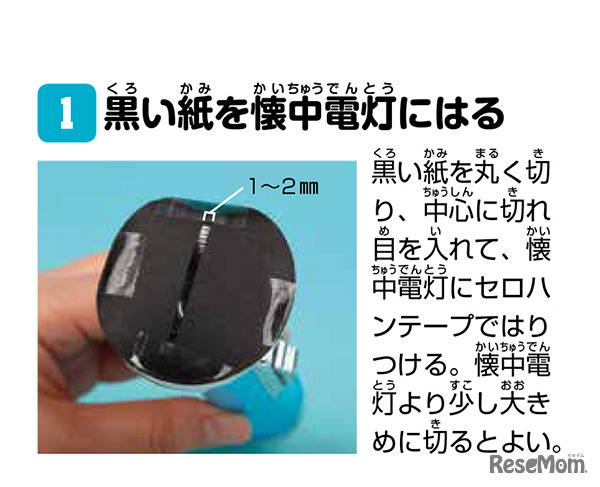

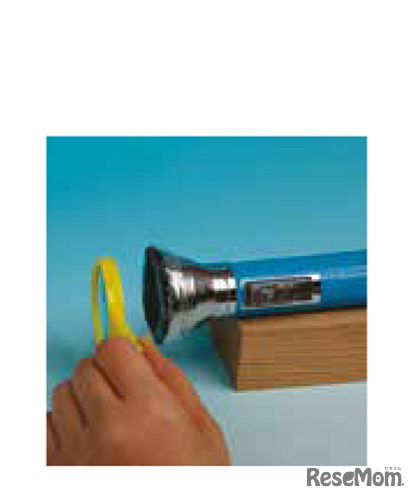

黒い紙を丸く切り、中心に切れ目を入れて、懐中電灯にセロハンテープではりつける。懐中電灯より少し大きめに切るとよい。

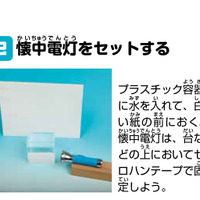

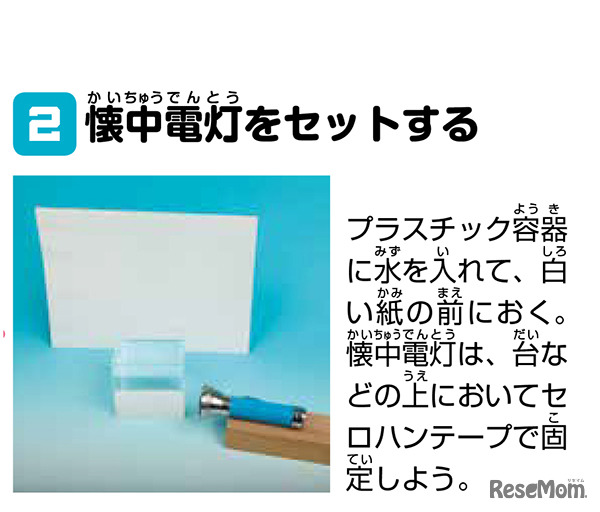

プラスチック容器に水を入れて、白い紙の前におく。懐中電灯は、台などの上においてセロハンテープで固定しよう。

懐中電灯のスイッチを入れ、光を白い紙にあてて虹をつくる。部屋を暗くしよう。

ためしてみよう!

チャレンジ

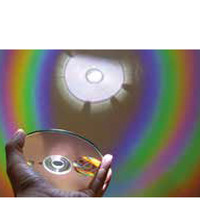

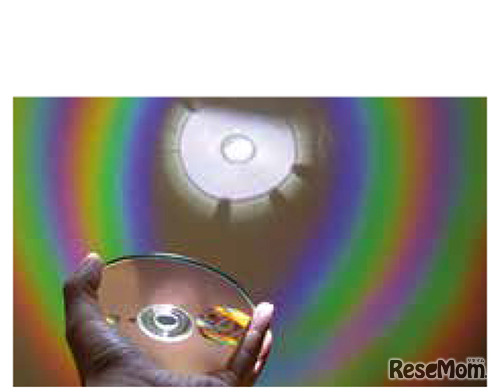

暗い部屋でCDに日光や懐中電灯の光をあてると、かべに虹ができるよ。

観察でサイエンス

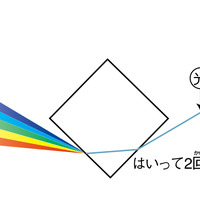

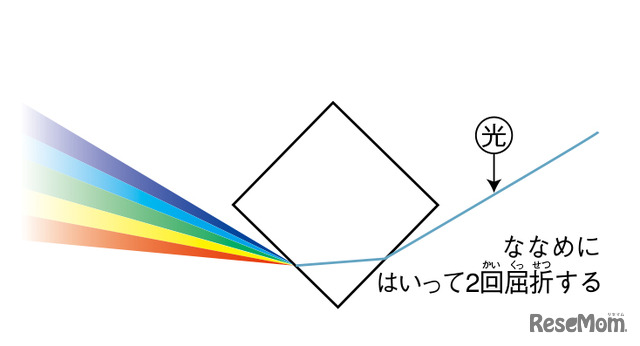

光は空気の中からプラスチックや水の中にななめにはいるとおれまがり、いろいろな色に分かれます。CDでは表面のこまかいみぞにより、光が色ごとに分かれて見えます。

太陽を背にして、霧吹きなどで水をまくと空中に虹ができるのも、小さな水の玉によって光が色ごとに分かれるからです。

発表のためのまとめ

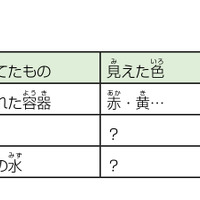

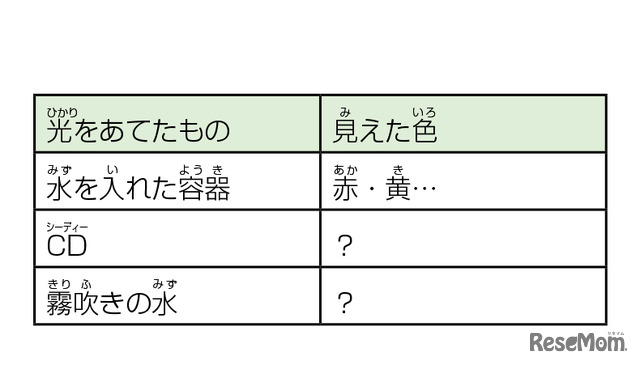

虹がいろいろな方法でつくれること、透明に見える光も、じつはいろいろな色の光が混っていることがわかったら、虹のつくりかたと見えた色を、表にまとめよう。

発行:永岡書店

<著者プロフィール:NPO法人 ガリレオ工房>

教師を中心にジャーナリスト、研究者、学生などで構成する科学実験の研究・開発グループ。そのユニークで独創的なアイデアや方法は、各界で高い評価を受けている。雑誌・新聞などでの発表のほか、テレビの科学番組にも企画協力している。また、全国各地での実験教室やサイエンスショーも手がけている。2002年に吉川英治文化賞受賞。同年NPO法人として認可される。