2019年、学習者中心の教育メソッド「ドルトンプラン」を実践する中高一貫校として開校したドルトン東京学園。開校から6年が経ち、初めての卒業生が巣立つ節目を迎えた。開校当初にインタビューに応じてくれた1期生の4人に再び話を聞き、彼らがこの6年間で何を学び、どんな経験を重ね、そして今どんな未来を見つめているのかを語ってもらった。

“自由”を自分の力に変える学び舎

--ご卒業おめでとうございます。1期生インタビューでお会いしてから6年経ちました。みなさんの現在について教えてください。

Hくん:現在は美術系の大学を目指し浪人中です。美大受験に特化した予備校に週6日通い、毎日12時間ほど絵を描く日々を送っています。

Mさん:私は9月からアメリカのカリフォルニア大学デービス校(UC Davis)に進学予定で、今はその準備期間として過ごしています。

Fさん:私はドルトンには中3まで通い、小さいころから続けてきたバイオリンを専門的に学ぶために高校受験し、桐朋学園大学の附属高校に進みました。今は大学でバイオリン漬けの毎日を過ごしています。

T.Kくん:ドルトンには高2の夏まで在籍し、現在は親の転勤でフランスに移り、現地校に通っています。カリキュラムの関係で高2をもう1度やっています。

--6年前、ドルトンに入学したきっかけを覚えていますか。

Hくん:きれいな校舎に惹かれて見学に行ったのが始まりでした。1期生としての募集だったので、「自分たちで何かをつくっていく」というワクワク感もあって、やりたいことを自分で決められる、そんな自由な雰囲気に魅力を感じたのを覚えています。

Mさん:私も自分たちがパイオニアとして学校をつくっていく環境がおもしろそうで、自分に合っていると感じました。

Fさん:私はバイオリンをずっと習い続けていたので、個人の活動を大切にしてくれる学校が良いと思い、ドルトンに決めました。かわいい標準服(*)にも惹かれました。(*式典など公式な場では標準服着用、日常の学校生活では標準服のほか私服も可)

T.Kくん:僕は受験を考え始めたのが小6の秋ごろと遅く、「ドルトンなら1期生募集なのでチャンスがあるかもしれない」と志望校として考えるようになりました。僕も、「ここなら新しいことがたくさんできそう」と感じました。

--振り返るとドルトンはどのような学校でしたか。

Fさん:入学前から感じていた「自由な学校」というイメージどおりでした。でも、決して好き勝手にやって良いという意味ではなく、先生方から「自由には責任がともなう」と常々言われていて、「自分で考えて行動する力」の大切さを学びました。自由な環境の中で自分が本当にやりたいことを見つけて、取り組んでいく――そんな学校でした。

Mさん:私にとっては「人との関わり」が印象的でした。美術だったりバイオリンだったり、多様な個性や価値観が集まって、同じ学校にいても生徒ひとりひとりが自分なりの学校生活をつくっていける環境でした。

Hくん:僕にとっても、やはり「自由な学校」でした。自由だからこそサボることもできるけれど、好きなことをとことん突き詰める人が周りに大勢いるので、自然と自分も影響を受けます。与えられた自由の中で何をするかは自分次第。僕は美術をとことんやることができましたし、「自由」の本当の意味をここで学べたと思っています。

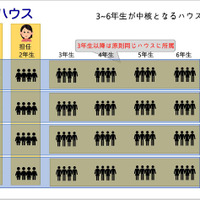

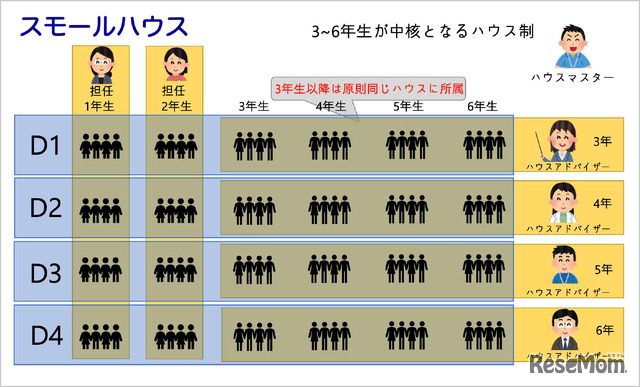

T.Kくん:Mさんと同じく、僕も「皆が関わり合う学校」だと思います。ドルトンには、中1から高3までが縦割りのグループをつくるハウス制度があります。ハウス単位での活動がとても多い中、先生も生徒も一緒に、皆で協力して何かを成し遂げようという気持ちが自然と育まれる学校でした。

学びのスタイルも自分で選ぶ

--印象に残っているのはどんな授業ですか。

Hくん:毎週2時間ほど、自分の好きなことに自由に取り組める「探究ラボ」(*)の時間です。僕は毎回美術を選び、デッサンや静物画の描写練習などをしていました。今思えば普通の授業ともただの休み時間とも違う、「自分の道を探るための時間」だったと思います。(*ドルトン東京学園では、自由に学ぶマインドやスキルを身に付け、自分の探究を行うことができる「ラボラトリー」の時間を設定している。おもに学年毎のテーマに取り組む「基礎ラボ」と、個人の興味関心の幅を広げ・深める「探究ラボ」がある)

Mさん:私も「探究ラボ」の時間が印象に残っています。参加したものの中でも特によく覚えているのは、自分でテーマを決めて、その内容について調べて資料を作成し、クラスで発表するというものでした。それぞれが多岐に渡るテーマをもち寄り、皆で議論をする場なので、とても充実した時間でした。

Fさん:私は「起業ゼミ」の授業が特に印象に残っています。外部の方を招いて起業について学んだ後、自分たちでビジネスプランを考えて発表します。そこで選ばれたプランは実際に企業のプロジェクトとして実行に移せるので、とても実践的な授業でした。

T.Kくん:僕は「ショートハウス」と「ロングハウス」の時間が好きでした。先ほども言ったように、中1から高3までの縦割りグループでのホームルームのような時間なのですが、純粋にハウスごとの交流だけを目的とした時間がとても新鮮でした。

--イベントや行事で印象に残っていることはありますか。

Fさん:私は「Dalton Expo(旧 STEAMフェス)」と「Dalton Fest(旧 アートフェス)」が印象に残っています。私たちのハウスでは理科と音楽を組み合わせて、グラスに水を入れて音階を作るという仕掛けをつくりました。いろいろな教科を融合させて、学びと遊びを同時に体験できるのが面白かったです。「Dalton Fest」は音楽や演劇など発表の機会で、それぞれの自由で個性を発揮できるイベントなので、皆の意外な一面が見られるのが新鮮でした。

Mさん:私は「Dalton Expo」です。高2のときに実行委員長を務めましたが、タイムスケジュールから会場の配置、発表の調整まで、すべて生徒が中心となって作り上げていきました。生徒同士で声をかけ合ったり、先生と相談したりしながら、一からイベントを創り上げる経験ができたのは、本当に貴重でした。先生も「指導する側」ではなくて、同じ目線で一緒に動いてくれるのがうれしかったです。

T.Kくん:僕は「ハウス合宿」がとても印象に残っています。ハウスごとに親睦を深めるための1泊2日の旅行で、一晩一緒に過ごす中で、普段なかなか話さない後輩とも一気に距離が縮まって、「あ、こういう人だったんだ」と知ることができる。ドルトンにしかない「ハウス」という制度があるからこそ生まれる交流だと思います。よくある“先輩=ちょっと怖い”みたいな空気は、ドルトンには一切なく、後輩はみんなタメ口(笑)。むしろ合宿や行事を通して、みんながフラットな関係でつながれる。それがすごく心地よくて、ドルトンらしいなと思います。

Hくん:僕もハウス合宿は楽しかったですね。もうひとつ付け加えるなら、「Dalton Fest」も思い出深いです。お化け屋敷とかカフェとか、ハウス単位で出し物を決めるのですが、高校生はハウスの中で下級生をリードするので、良い経験になったと思います。

自分だけの道を見つけるまで

--今の進路を選んだきっかけについて教えてください。

Hくん:本格的に進路を意識し始めたのは高1の終わりごろで、先生の勧めで、美術のラボで石膏デッサンをやったのがきっかけでした。先生方が美術系の大学の特徴や入試方式を具体的にアドバイスしてくれるなど、とても親身にサポートしてくれて本当にありがたかったです。

Mさん:私は中3のとき、「ターム留学」という短期留学制度に参加したことをきっかけに、高校では1年間アメリカに留学しました。言葉の壁やカルチャーの違いに、何度も心が折れそうになりましたが、コンフォートゾーンから出ることで、すごく成長できた時間だったと思います。

帰国後は、ドルトンのラボで社会課題について学んだことをきっかけに、国際関係学を学びたいと思い、海外大学を受験しました。推薦状や出願書類の準備など、先生方がいろいろと力を貸してくださって、恵まれた環境だと感じました。

Fさん:私は中3に上がるタイミングで、このまま高等部に上がるか、それとも音楽の高校に進むかすごく悩みました。けれど、むしろドルトンの先生方が背中を押してくれたことで、新しいステージに挑戦することができました。先生の応援があったから、自信をもって受験できたと思います。

T.Kくん:僕の場合は父の転勤が決まったのが高2の春でした。8月には学校を辞めて行かなければいけないという短い間にも、ハウスアドバイザーの先生が親身になってフランスへの転校手続きのほか、進路の相談にも乗ってくれました。こちらの学校でもドルトンで取り組んでいたプログラミングを続けているのですが、言語が違ってもプログラミングは世界共通のコードなので面白いです。

「恐れずに進め」6年間で育った“生き抜く力”

--ドルトンの6年間でどのような力が身に付いたと感じていますか。

T.Kくん:ドルトンでは一方的に課題を与えられるのではなく、自分でやることを決めて進めることが多いので、自然とタイムマネジメントスキルが身に付きました。自分でスケジュールを立てて勉強していくタイムマネジメントの習慣は、海外生活でも大きな助けになっています。

Fさん:私は、中学の3年間でICTスキルを学べたのは大きかったと思います。音楽の世界でも、演奏会のチラシやプログラムを自分で作りますし、今は編曲もパソコンでやる時代なので、ドルトンで身に付けたICTスキルは一生ものだと、あらためてそのありがたさに気づきました。

Mさん:私は自己理解力がすごく高まったと思います。6年間の中で、いろいろな体験を通して少しずつ自分の関心や好きなこと、得意なことを見つけることができました。

Hくん:僕は、自分のやりたいことをやり続ける力です。ドルトンでは社会問題に関わる活動やアート、音楽など、多様なフィールドに触れる機会が豊富にありました。そうした環境のおかげで自分のやってみたいことが見えてきて、そこにチャレンジする気持ちが湧いてきましたし、美術の道に進むことに決めたのも、まさに「恐れずに進め」というドルトンの教育理念が自分の中で根づいているからだと思います。

--最後に、ドルトン学園を目指す小学生にメッセージをお願いします。

Mさん:「自分には誇れるものがない」「自信がない」と思っている人もいるかもしれませんが、ドルトンの生徒は、ここでさまざまな経験をしながら、各々のペースで自分の道を見つけていきます。早い子もいればゆっくりな子もいますが、誰もが必ず成長できる場所です。

Fさん:ドルトンは“変幻自在”で、教育も先生もひとりひとりに寄り添うスタイルなので、誰にでもフィットする学校です。ここには、どんな子も、より深く学びを広げていける環境があります。ぜひ、自分の可能性を広げに来てください。

Hくん:この学校の魅力は、みんながそれぞれ違うことに取り組んでいて、本当に個性的なところです。「ちょっと自分は浮いているかも」と思っても、ここでは誰も否定されず、自然と馴染んでしまうし、お互いに良い影響を与え合いながら成長できます。そして、ドルトンの自由は放任とは違います。ひとりひとりの個性や興味・関心を大切にしてくれる自由です。

T.Kくん:この記事を読んで、何か少しでも心に引っかかるものがあるなら、ドルトンを受験してほしいと思います。そうやって自分で決めて動くこと自体が、これからの人生で本当に大切な力になると思うからです。僕自身が今そのことを強く実感しています。自分の意思をもって選び、行動すること。それはドルトンがいちばん大切にしている価値観です。ぜひ学校見学に来て、この環境を体感してみてください。

--ありがとうございました。

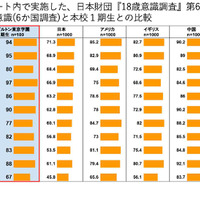

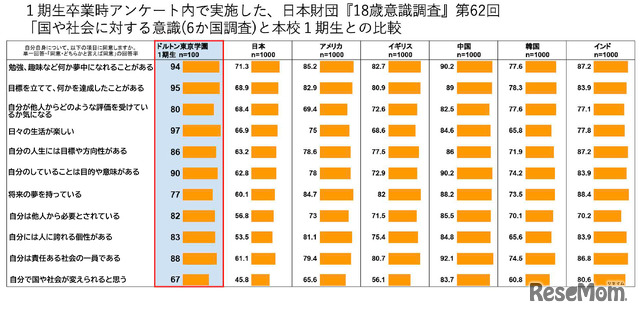

4人の言葉からは、自由と探究の6年間を経て、自分の「軸」をもった18歳の姿が浮かび上がってくる。その歩みを裏付けるように、ドルトン1期生に対して行われたアンケート(※「18歳意識調査(日本財団 2024年発表)」と比較)でも、日本の平均を上回る結果が示された。

「夢中になれることがある」と答えたドルトン生は94%(日本平均:71.3%)、「何かを達成したことがある」と回答した割合も95%で、日本の平均68.9%を大きく上回っている。これは、ドルトンでの日々の積み重ねが、生徒ひとりひとりの自己理解と自己肯定感を育んできた証といえる。

ドルトン1期生として巣立った彼らの背中には、これからの時代をしなやかに生き抜く力と、自分らしく進む確かな自信が刻まれていると感じさせてくれたインタビューだった。

ドルトン東京学園 中等部・高等部

↓ 6年前の記事はこちら ↓